Cultura

3 dicembre, 2025L’ex direttore de L’Espresso, Bruno Manfellotto, ricostruisce in "Voglio uccidere Mussolini" la storia degli attentati al Duce, tra piani improbabili e complotti sventati

Qualche anno fa arrivò in Italia Vita dopo vita, romanzo di Kate Atkinson dove si raccontava la storia di Ursula, venuta al mondo in una fredda notte di febbraio del 1910. La prima volta muore, strozzata dal cordone ombelicale, ma poi riprova, rinasce e muore di nuovo annegando a tre anni, e ancora cadendo da un tetto o soffocando per febbre spagnola. Ogni volta riparte dall’inizio, e ogni volta perfeziona quel che non ha funzionato in precedenza. Il suo scopo è crescere, arrivare in Germania e uccidere Hitler prima che metta in atto gli orrori che conosciamo.

Bruno Manfellotto ha invece scritto un saggio, Voglio uccidere Mussolini, che esce per Laterza, ma si legge come un romanzo e racconta di alcuni uomini e una donna che non hanno avuto una seconda opportunità: sono le storie dei falliti attentati al Duce, alcuni avventati, altri progettati. E quasi sempre sarebbe bastato pochissimo a far cambiare il corso della Storia, ma non avviene mai.

Avviene invece altro, e quel che Manfellotto racconta ci parla da vicino: «Si può perdere la libertà quasi senza accorgersene», scrive, ricordando che in una manciata di anni, dal 1924 al 1927, la vecchia classe dirigente viene sostituita, la libertà di stampa cancellata, così come il diritto di sciopero, mentre l’opposizione, dal suo Aventino, non sa come muoversi e dunque fa quel che a volte, tragicamente, fanno le opposizioni. Rimane ferma. In compenso, il susseguirsi degli attentati è un ottimo pretesto per il regime per aumentare la sua stretta, evocando complotti, violenza, pericolo. Già sentito.

Chi ha provato a fermare il Duce ha storie diverse: a volte sono sprovveduti, in altri casi sono politici di lungo corso come il primo attentatore, Tito Zaniboni. Lo incontriamo il 4 novembre 1925, nella stanza numero 90 dell’Hotel Dragoni di via del Tritone, di fronte a Palazzo Chigi. Zaniboni ha nell’armadio un fucile di precisione con un solo proiettile, e una Lancia Lambda nel garage in via dei Cerchi con cui fuggire. Si è registrato come Domenico Silvestrini, maggiore degli alpini innamorato del bel panorama, e per questo ha chiesto la stanza dell’ultimo piano. È sicuro di sé, tanto che si concede un pisolino in attesa degli eventi: viene svegliato da colpi furiosi alla porta, irrompono i militari, trovano il fucile, lo arrestano. Il punto è che Zaniboni stava per diventare il braccio destro di Mussolini, che lo voleva sottosegretario alla presidenza del Consiglio: lo aveva conosciuto al Popolo d’Italia, lo aveva attaccato, bollandolo come traditore, quando era divenuto interventista ma poi, una volta in Parlamento, aveva dato corso al patto di pacificazione tra fascisti e socialisti ideato da Enrico De Nicola. Patto che non verrà mai attuato.

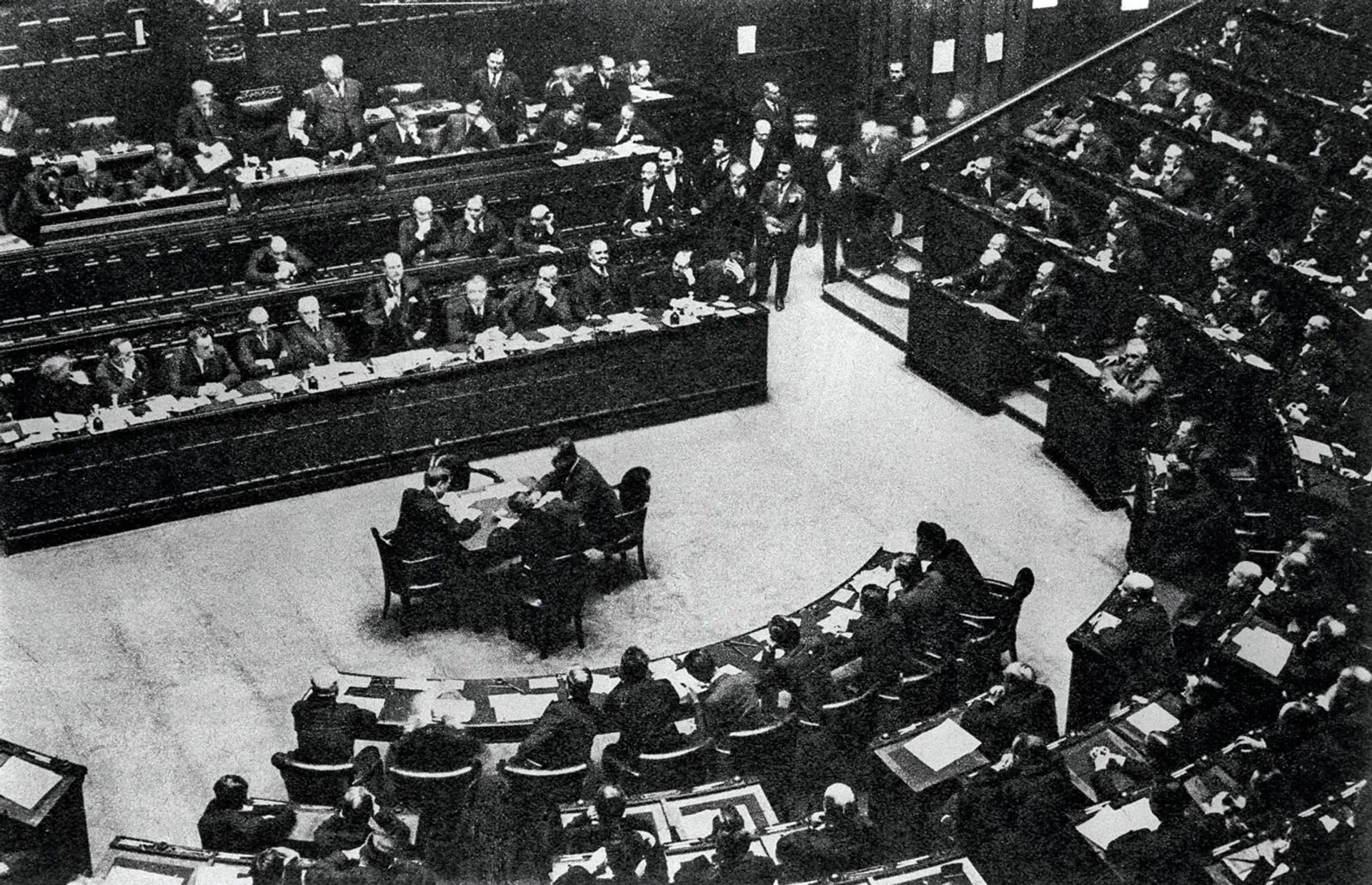

Anche perché il 10 giugno 1924, con il delitto Matteotti, Zaniboni capisce cosa sta per avvenire, e lo capisce ancor meglio quando, il 3 gennaio 1925, Mussolini pronuncia il suo terribile discorso alla Camera, e dopo le parole «io sono il capo di questa associazione a delinquere», si convince che il tirannicidio è necessario. Ma non trova alleati: gli intellettuali e i giornalisti e i politici che vogliono reagire non hanno una strategia: «Non si andò oltre la protesta», scriverà Togliatti nel 1952. Antonio Gramsci sarà più duro, parlando dell’opposizione dell’Aventino come di «un semifascismo che vuole riformare, addolcendola, la dittatura fascista» e di una piccola borghesia immobile la cui parte «più ributtante era costituita dai popolari e dai riformisti». «Tutti coloro che dimenticano il proprio passato sono condannati a riviverlo», dirà un giorno Primo Levi, e aveva ragione. Dunque, Zaniboni non trova alleati: eppure li cerca per città e per paesi, va a trovare D’Annunzio, incontra persino il Re, che lo accoglie guardandolo «con un’aria di cane frustato». Riesce a spingere una nobildonna, Martin De Viry, a diventare l’amante di Mussolini e ad avvelenarlo, ma il cianuro contenuto nelle bottigliette viene sostituito con il gesso. Zaniboni finirà nel carcere di Santo Stefano, e non sarà il solo. Eppure il suo gesto ha gettato semi. Che a volte raggiungono personaggi che non hanno la stessa motivazione politica e civile di Zaniboni, ma che sembrano incarnare il destino contenuto in una frase di Robert Musil: «Giunge nella vita un periodo in cui essa rallenta singolarmente il suo corso, come se esitasse a procedere o volesse mutar direzione. È facile, allora, incorrere nella sventura».

La sventura riguarda una giovane donna irlandese dell’alta nobiltà, che nel 1926 parte per assassinare Mussolini. La donna non nutre alcun interesse per la politica, e sembra semmai appartenere alla stirpe degli assassini immaginati da poeti e scrittori. Si chiama Violet Albina Gibson. Alle suore del convento di Via delle Isole a Villa Torlonia, confida: «Sono chiamata a compiere un’impresa molto grande. Non so se è Dio a chiederla, ma molte anime in miseria lo vogliono». Arriva in Campidoglio con una vecchia pistola, che sfodera in direzione del Duce. E lo avrebbe ucciso, se in quel momento non si fosse voltato verso un gruppo di ragazzi. La pallottola gli scheggia solo il naso, il secondo colpo non parte, la pistola si inceppa. Violet morirà nel 1956, a 80 anni, in un manicomio inglese. L’attentato frutterà a Mussolini ulteriori consensi e una lettera entusiasta della quattordicenne Claretta Petacci.

Quel 1926, che si chiuderà con le morti di Piero Gobetti e Giovanni Amendola, riserva ancora due possibilità per cambiare la storia: a settembre, il ventiseienne Gino Lucetti aspetta a Porta Pia che passi la macchina che porta il Duce da Villa Torlonia a Palazzo Chigi. Lancia la sua bomba, ma quella rimbalza sullo sportello ed esplode a sei metri di distanza. Gino viene catturato subito, gli trovano in tasca una Browning con sei colpi nel caricatore e uno in canna, intaccati e immersi nell’acido muriatico. È un anarchico, un individualista che vuole agire mentre gli altri temporeggiano: arriverà a Santo Stefano nel 1932 e ci resterà per undici anni. E poco dopo, a ottobre, un ragazzino si mischia con la folla bolognese che osanna il Duce in via Indipendenza. Ha quindici anni, fa il garzone nella tipografia di suo padre. Lo chiamano Patata, o Pacione. Spara. La pallottola arriva a segno ma di striscio, sfiora soltanto il bavero della giacca di Mussolini e trapassa il cappello a cilindro del podestà di Bologna.

Il ragazzino viene linciato sul posto, il corpo viene lasciato sull’asfalto. Sul suo quadernino Anteo aveva scritto «Uccidere un tiranno che strazia una nazione non è un diritto, è giustizia». Passano gli anni e ci saranno gli altri: Michele Schirru, fucilato per aver solo pensato di uccidere, così come Domenico Bovone, e poi Angelo Sbardellotto. I giornali chiedono che non si abbia pietà, perché la vita del Duce è sacra. Nel frattempo, Arturo Toscanini lascia l’Italia dopo essere stato schiaffeggiato dai fascisti per essersi rifiutato di suonare Giovinezza.

Molti anni dopo, nell’estate 1943, Zaniboni ritroverà Mussolini a Ponza, in ben altre circostanze. Un militare lo indica e sussurra a Nenni: «E pensare che se quello lì avesse avuto un minuto di tempo in più, tutto questo non sarebbe successo».

LEGGI ANCHE

L'E COMMUNITY

Entra nella nostra community Whatsapp

L'edicola

Quella sporca moneta - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso

Il settimanale, da venerdì 28 novembre, è disponibile in edicola e in app