Romanzo storico, thriller intellettuale, con riflessioni metafisiche e semiotiche. Manifesto programmatico del postmodernismo italiano, una tra le opere più lette e maggiormente soggette a trasposizioni di genere, dal cinema al dramma teatrale, dai videogiochi ai giochi di ruolo e a quelli da tavolo, da serie televisive a supporto pedagogico. A distanza di quarantacinque anni dalla sua pubblicazione, “Il nome della rosa” di Umberto Eco arriva sul tavolo della riscrittura in forma lirica.

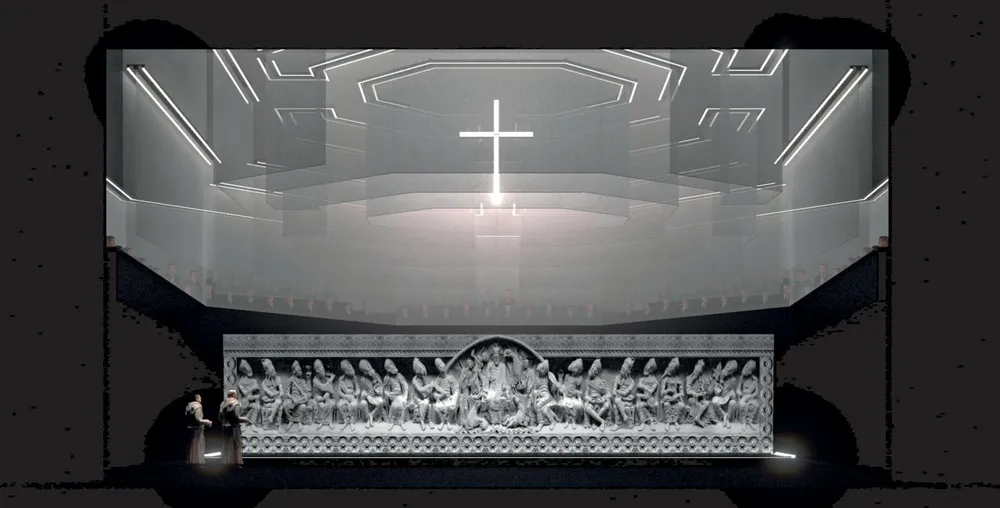

È il Teatro alla Scala di Milano a presentarlo in prima mondiale, il 27 aprile, affidando la “messa in opera” a Francesco Filidei, compositore tra i più interessanti del panorama internazionale. Commissionato e prodotto dalla Scala assieme all’Opéra National de Paris e in coproduzione con il Teatro Carlo Felice di Genova, “Il nome della rosa” scaligero è diretto da Ingo Metzmacher e porta la firma di Damiano Michieletto per la regia. Materiale immenso, dunque, dove la griglia narrativa è fitta e intricata, il plot complesso da gestire musicalmente, una grande prova di maestria inventiva e di funambolismo compositivo per un musicista. «La prima domanda che mi sono posto cominciando a scrivere la partitura è che cosa avrebbe fatto oggi un ipotetico compositore Umberto Eco se avesse dovuto scrivere un’opera e non un romanzo», racconta Filidei mentre segue le prove della sua nuova creatura, la terza del suo catalogo operistico: «Soprattutto ho intuito che il lessico operistico avrebbe potuto mettere in luce in maniera più efficace, rispetto alla scrittura, certi aspetti insiti nel progetto. Ad esempio, per evidenziare il lato poliziesco, l’opera non è lo strumento più adatto; ma al contrario, l’aspetto labirintico dell’abbazia si presta benissimo alle risorse evocative del contrappunto. Non solo, il linguaggio lirico può svelare il labirinto di significati disseminati da Eco in tutto il romanzo, può rendere più tangibile e portare in evidenza alcune parti oscure dell’intricata struttura».

Finissimo organista e compositore, interprete e “interpretato” dalle maggiori orchestre del mondo nelle più prestigiose istituzioni, Filidei, classe 1973, pisano di nascita, è oggi una tra le voci più profonde, dove per profondo si intende quella connessione tra pensiero musicale, conoscenza e riflessione letteraria, indagine filosofica e ontologica. Pur rivelando una solida conoscenza della musica di ogni tempo, che impiega oggettivandola, usandola come citazione più strutturale che melodica, Filidei tende al massimo l’arco della propria esplorazione di tutto il territorio semantico che può trasformarsi in musica e che ha trasportato in un monumento come “Il nome della rosa”.

Nel suo romanzo Eco, tra le molte direzioni, prende quella del gioco tra i generi letterari, un gioco che in maniera speculare Filidei fa con i generi musicali: «È come se fosse già tutto scritto. Ho cercato anche una certa coerenza con l’impianto narrativo, facendo da contraltare musicale in alcune parti, dal canto gregoriano, quasi naturale per un’opera che si svolge in un monastero e così antico da essere senza tempo, ad alcune citazioni barocche, all’Ottocento operistico italiano che si specchia con il genere del romanzo popolare francese usato da Eco; ancora, Puccini da me particolarmente amato, perché non è solo melodia, anzi Puccini è più strutturato di quello che si possa pensare; mi ispiro alla scuola russa, Prokofiev, Šostakóvič, sino ad arrivare ai contemporanei. O molto semplicemente, sono partito da indicazioni dell’autore, come quelle scritte nelle Postille a “Il nome della rosa” dove parla di “un libro che assumeva una struttura da melodramma buffo, con lunghi recitativi, e ampie arie”. Insomma, è come se nel libro ci fosse già una dimensione operistica».

Per un lavoro immenso anche per lunghezza, quali scelte ha operato nel fare tagli o sintetizzare e semplificare alcune situazioni del romanzo e soprattutto come innestare la creazione musicale sui diversi sviluppi? «Ho rispettato l’ossatura delle sette giornate articolando l’opera in due atti, perché bisognava ridurre il tutto a tre ore di musica. L’opera, quindi, ha assunto nel segno grafico musicale, la forma di una rosa, con un prologo e dodici scene nel primo atto che si aprono su una struttura a ventaglio e dodici scene e un ultimo foglio nel secondo atto che si richiudono simmetricamente».

Filidei sottolinea come, dopo più di un anno e mezzo, quasi magicamente tutto si sia ricomposto e i personaggi abbiano abitato i propri corpi. «Ero sorpreso nel vedere come Severino cantava in un modo, Abbone in un altro, Berengario in un altro ancora», continua: «C’era la sensazione che si potesse spingere un bottone e quel personaggio cantava, un altro bottone e partiva subito un altro canto. Mi ha consolato il fatto che Eco avesse passato più o meno un periodo simile a disegnare solo mappe e volti dei monaci».

“Il nome della rosa” è una partitura di 900 pagine, colossale. «Quindici chili di opera, un bambino appena nato che pesa quindici chili!», dice Filidei con un sorriso liberatorio. Superando quel sensazionalismo che un’operazione del genere può ingenerare, il compositore probabilmente dovrà fare i conti per molto tempo con un’opera ispirata a un capolavoro letterario come questo: «Ho scelto “Il nome della rosa” perché credo molto nella grande tradizione melodrammatica italiana. Soprattutto ho voluto scrivere un lavoro con più livelli di lettura, in cui voglio parlare a tutti senza rinunciare alla profondità e alla complessità. Ho voluto utilizzare lo stesso approccio di Eco: un primo livello di comprensione fatto di arie, voci cantabili, narrazione fluida che cattura; e sotto un lavoro di orchestrazione molto complesso ed elaborato». In letteratura esiste il patto narrativo, dove alla base del racconto c’è un accordo implicito tra chi lo compie e chi vi si addentra, quello che Samuel Taylor Coleridge definiva “sospensione dell’incredulità”, quel patto letterario su cui ha tanto riflettuto anche Umberto Eco, per il quale l’autore si impegna a raccontare una storia e il lettore accetta di crederci. Ma per la musica, per dirla sempre con Eco, esiste quel “bosco” che l’ascoltatore attraversa per accettare implicitamente quelle regole poste dal compositore?

Quale patto stringe con chi lo ascolta e lo ascolterà in questa nuova creazione? «Di immedesimazione. Io mi sdoppio, facendomi ascoltatore io stesso; mi metto sempre dall’altra parte chiedendomi che cosa ci si aspetta, quale è il gesto che mi definisce; seguo il mio respiro, lo stesso che voglio infondere nello spettatore e quando scrivo voglio stupirmi, di quello stesso stupore che vorrei provocare nell’altro», conclude il compositore: «Per me non esiste una sospensione della verità: per me la vita è arte e viceversa, non c’è differenza, voglio arrivare in fondo alle cose, vivere il mio sogno e vedere quello stesso sogno diventare realtà, che poi diventa la stessa realtà di chi mi ascolta».