L’ex villino di caccia dei monarchi di Francia, dove Luigi XVI e Maria Antonietta trascorsero la luna di miele, si trova nel sedicesimo arrondissement della capitale. Basta attraversare il boulevard des Maréchaux e in quattro passi si entra nel Bois de Boulogne, il polmone verde a ovest della metropoli. Qui regnano lusso, calma e voluttà. Per dirla con lo scrittore Éric Hazan, è un quartiere dove «i maghrebini fanno i fruttivendoli e i neri spazzano le strade».

L’Ocse dovrebbe essere, ed è stato negli scorsi anni, la punta di lancia del neoliberismo globalizzante. Quanto meno è stato lo specchio dell’ortodossia economico-finanziaria. Oggi invece si parla di “Bridging divides”, cioè di costruire ponti fra le disuguaglianze di ogni genere, di tassare equamente i grandi cartelli dell’hi-tech, i famigerati Gafa (Google, Amazon, Facebook, Apple), di come accogliere l’immigrazione e soprattutto di riaprire un canale di dialogo con la base democratica, che non ha mai eletto un capoeconomista dell’Ocse come gli ex Ignazio Visco e Pier Carlo Padoan, oggi rispettivamente governatore della Banca d’Italia e ministro dell’Economia dell’esecutivo di Paolo Gentiloni.

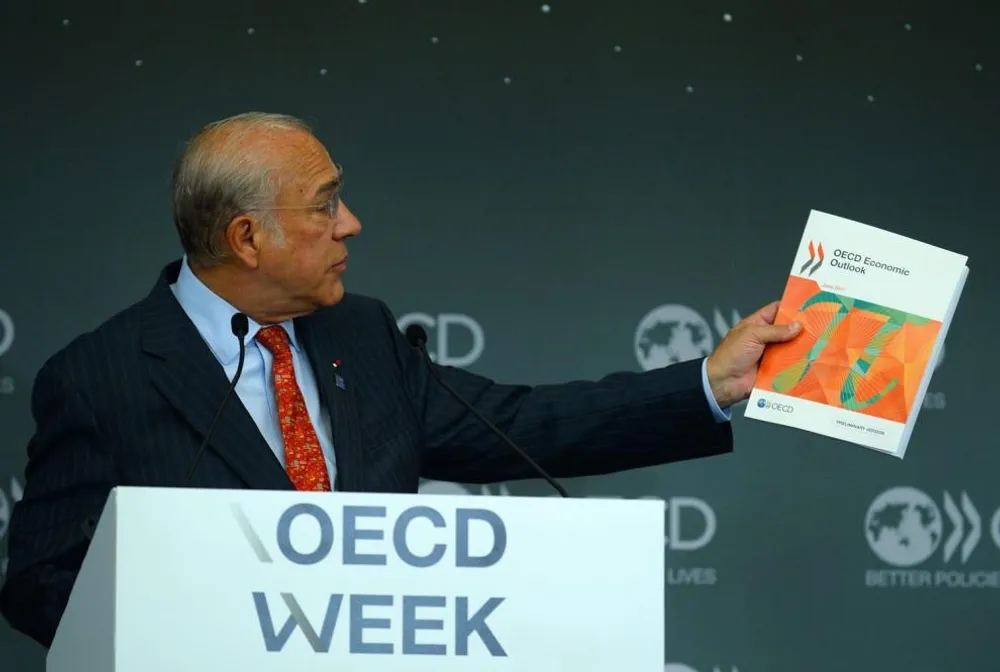

Con il segretario di lungo corso, il messicano Ángel Gurría in carica dal 2006, tira quasi un’aria da adunanza terzomondista fuori tempo massimo. Cum grano salis, si capisce. Si direbbe che questa gente abbia paura. Ne ha davvero? O combatte la più antica delle battaglie, quella del “tengo famiglia”? E quale può essere la merce di scambio per un patto fra le grandi organizzazioni internazionali, si chiamino Onu, Nato, Ue oppure Ocse, e i cittadini minacciati dal populismo? Rispondiamo per ordine, a partire dalla prima domanda.

Sì, hanno paura. Il populismo si aggira per i cinque continenti e minaccia in primo luogo i componenti di una classe cosmopolita che ha sempre inneggiato al mainstream e che rischia di trovarsi fra l’incudine degli oligarchi miliardari e il martello delle masse impugnato da Donald Trump, Vladimir Putin, Rodrigo Duterte, Tayyip Erdogan, Narendra Modi, Viktor Orbán.

Poliglotti, ben laureati e ancor meglio masterizzati, perfettamente mimetizzati con un’élite che ha patrimoni infinitamente superiori ai loro, gli organizzatori internazionali cercano di ritrovare un contatto con la base che li contesta come parassiti dediti solo all’autoconservazione, quando non tenta proprio di aggredirli, come è avvenuto al G20 di Amburgo. Ma non sanno come fare. Allora cercano chi lo faccia per loro.

Questa edizione del Forum dell’Ocse era particolarmente ricca di “ground troops”, le truppe di terra spedite nel reale con i mezzi più diversi, da un sondaggio a una bicicletta. Nel frattempo si lavora per ritrovare su basi nuove il feeling con i presidenti demagoghi, convincendoli che nemmeno a loro conviene smontare le architetture internazionali costruite a fatica dopo la seconda guerra mondiale. Anche se gli Stati Uniti di Trump non hanno firmato la convenzione fiscale del 7 giugno alla Muette, riservandosi di esaminare meglio il documento e sottoscriverlo in un secondo momento, il pericolo di chiusura dei rubinetti da parte del maggiore finanziatore dell’Ocse sembra scongiurato.

«Siamo convinti», dice Gurría, «che gli Usa continueranno a sostenerci come hanno sempre fatto finora. Del resto, è anche nel loro interesse fare in modo che nelle economie sviluppate ed emergenti, vengano ridotte le disparità. Noi continueremo a promuovere un modello di crescita che sia di vantaggio per il maggior numero di persone senza che si crei una disuguaglianza nelle opportunità. E senza che si torni indietro verso la tentazione di chiudersi in se stessi dal punto di vista della politica degli scambi commerciali». Conviene anche a Trump ottenere un gettito fiscale dal comparto dell’alta tecnologia per il suo programma di infrastrutture neo-keynesiano. «L’Ocse», insiste Gurría, «è fondamentale per costruire un migliore futuro economico per il pianeta, perché ha compreso presto che doveva impostare la sua azione verso la riduzione delle disparità».

Nella culla del motto liberté, égalité, fraternité, il segretario generale rivendica un ruolo di lunga durata della sua organizzazione. «Lo squilibrio nella distribuzione delle ricchezze, con l’uno per cento dei più abbienti che possiede il 18 per cento della ricchezza mondiale, mentre al 60 per cento dei più poveri resta appena al 13 per cento del totale, è un allarme specificamente lanciato dall’Ocse nel corso degli ultimi anni. Lo stesso vale per la stagnazione di cui soffre la classe media».

Il messaggio è chiaro. Le organizzazioni internazionali, come la democrazia, sono il peggiore sistema di gestione del potere fra popoli. Tranne tutti gli altri. A volte, le loro raccomandazioni possono sembrare vacue e di dubbia applicazione, ma non c’è altra strada.

È altrettanto evidente che le contraddizioni della società liquida sono forse la maggiore ricchezza di queste grandi fiere dell’amicizia fra i popoli. L’apertura del forum 2017, durante la presidenza danese dell’Ocse, è stata affidata a Sua Altezza Reale la principessa ereditaria, nata in Australia con il nome di Mary Donaldson e conosciuta dal principe in un pub di Sydney. Viceversa Constantijn van Oranje-Nassau viene presentato come start-upper (Delta ed Envoy) e non come fratello del re dei Paesi Bassi, quarto nella linea di successione al trono.

Ci sono i giovani brillanti come Roxanne Varza, 31 anni, americana di origine persiana e studi parigini, che dirige Station F, l’incubatore di Xavier Niel (Free). E ci sono anche i potenziali cattivi come Google, presente fra gli sponsor principali del forum insieme ad Airbnb, che ha appena chiuso l’accordo per diventare sostituto d’imposta sui ricavi degli affitti della piattaforma turistica.

Nel gruppo dei finanziatori mancano università e imprese italiane, sempre troppo avanti o troppo indietro, ma c’è il consulente Maurizio Travaglini di Architets Of Group Genius, sedi a Milano e a Boston, che organizza un brainstorming con una novantina di invitati. «Qui me lo fanno fare in tre ore», dice con una punta di rammarico. «A Davos il laboratorio dura quattro giorni». Non mancano i sindacati, rappresentati da Sharan Burrow, segretaria generale dell’International Trade Union Confederation. «Le persone non sono preoccupate per l’arrivo della tecnologia, ma per il tipo di lavoro che dovranno fare e per la paga che riceveranno. Ma i governi non stanno dialogando con le piattaforme tecnologiche», ha dichiarato Burrow.

Al castello della Muette tutto sembra muoversi in fretta. E la truppa d’élite delle organizzazioni internazionali è già pronta a cambiare pelle. L’Espresso ha parlato con alcuni di loro.

Referendum a sorpresa

Gustavo Petro, ex sindaco di Bogotà, ha detto: «Un Paese sviluppato non è quello in cui i poveri hanno le automobili. È quello in cui i ricchi usano i mezzi pubblici». Amalia Navarro, ex Unicef e dirigente del Segib (secretaría general iberoamericana), una sorta di Commonwealth ispano-portoghese, ha vissuto un’esperienza interessante in un bus della capitale colombiana. «Qualche mese fa ero a Bogotà, in un ingorgo tremendo. Ho iniziato a parlare con il mio vicino di sedile dell’imminente referendum popolare sulla pace con le Farc, il gruppo terroristico che per decenni ha combattuto lo Stato colombiano. Il vicino mi ha detto che avrebbe votato no al referendum. Gli ho chiesto come si potesse votare contro la pace e lui mi ha replicato che si fidava più dei consigli della chiesa, pur essendo evangelico e non cattolico, che di quelli dispensati dai politici».

Il 2 ottobre del 2016 il no all’accordo con le Farc ha vinto, anche se di stretta misura. Un mese dopo è stata la volta di Trump alla Casa Bianca. Il 4 dicembre è arrivata la bocciatura netta del referendum costituzionale proposto da Matteo Renzi a chiusura di un semestre iniziato con Brexit (23 giugno).

Le sorprese sulla volontà del popolo non sono finite. Navarro ha coordinato una campagna dell’Onu (MY world) partita due anni fa e mirata a conoscere gli obiettivi del cittadino com’è, invece che del cittadino come dovrebbe essere, ossia solidale, accogliente, egualitario, democratico. Il sondaggio ha interessato circa 10 milioni di persone, un campione enorme.

«I risultati sono stati molto chiari», dice Navarro. «Le prime tre cose in cima alla classifica sono il lavoro, la salute e l’istruzione. A chi ha risposto al sondaggio non interessa la politica gender, non interessa l’ambiente e, a sorpresa, nemmeno la sicurezza è nelle parti alte della classifica». I desideri dei partecipanti al sondaggio di My World (lavoro, salute, istruzione) assomigliano in modo impressionante a certe piattaforme di una sinistra che non esiste più, mentre la sinistra nuova si è dedicata a picconare con brio, e in via prioritaria, proprio scuole, ospedali e posti di lavoro.

È chiaro che la fine della discriminazione per orientamento sessuale, l’integrazione e l’ecosistema sono questioni fondamentali. Soltanto che si trovano nella seconda linea di bisogni e per farle passare avanti bisogna soddisfare la prima linea, come cercano di fare i cosiddetti populisti.

Orgoglio working-class

J.D. Taylor, 30 anni, è l’autore di Island Story, journeys through unfamiliar Britain. Il suo libro è stato un caso nel Regno Unito. Scritto prima del referendum, è uscito poco dopo il voto su Brexit.

L’autore appartiene alla classe media londinese, è di famiglia laburista e ha trascorso circa due anni in un viaggio in bicicletta nelle varie province, passando dal Sud ricco all’Irlanda del Nord. Il suo obiettivo era un percorso lento, come la bici obbliga a fare, tra le aree minerarie, i distretti deindustrializzati o delocalizzati. Insomma, tutto il mondo dei “left behind” della globalizzazione, quelli che sono stati bollati come i buzzurri autori del Brexit in opposizione ai residenti delle grandi città, Londra in testa.

Il periplo di Taylor si può riassumere nella domanda che il giovane rivolgeva, nei pub o nei centri di socialità, alla gente del posto: «Come si vive qui?» (l’Ocse ha attivato, in via indipendente, una rilevazione proprio a partire da questo quesito). La domanda ha avuto abbastanza raramente una risposta positiva. L’aspetto più frequente riguarda la mancata identificazione o l’identificazione al passato, rispetto a mestieri che oggi non sono quasi più disponibili sul mercato del lavoro locale. «Ero minatore». «Facevo l’operaio nell’industria automobilistica». «Fabbricavo biciclette». «Ero titolare di un’azienda agricola». Queste risposte sono sostituite oggi da formule nuove, che hanno tolto tutto il british pride ai lasciati indietro. «Lavoro a tempo in un call centre». «Faccio la cassiera in un centro commerciale».

«Ricordo quando ho visitato un’azienda agricola in difficoltà nella zona meno sviluppata dello Yorkshire, a Barnsley. Nel momento in cui ho contestato al proprietario dell’azienda che un voto a favore di Brexit lo avrebbe danneggiato perché avrebbe tolto miliardi di finanziamenti europei all’agricoltura, il farmer ha replicato che lui non voleva l’elemosina e che avrebbe votato per Brexit perché desiderava ritrovare la stima di se stesso. Gli elettori del "Leave", che il resto della Gran Bretagna tratta come una massa di abbrutiti ignoranti e razzisti, hanno in larga parte il problema di non essere più la spina dorsale della Gran Bretagna».

Mazzetta globale

Il focus locale pare inconciliabile con gli obiettivi imposti dalla globalizzazione. Patrick Moulette, capo della divisione di contrasto alla corruzione dell’Ocse, francese, ha una percezione diretta e quotidiana del fenomeno. Negli anni la sua attività si è spostata dalla corruzione nei singoli Paesi alla corruzione transnazionale, emersa in una serie di inchieste giudiziarie in vari Paesi, dal caso italiano dell’Eni in Nigeria a quello francese delle gare internazionali di Alstom, fino agli scandali collegati a Petrobras, che stanno destabilizzando i vertici politici a Brasilia.

«Di sicuro negli ultimi anni», dice Moulette, «abbiamo riscontrato una erosione nella fiducia verso le istituzioni pubbliche e non è un caso se l’Anac italiana, con la quale l’Ocse ha un accordo di cooperazione, ha suscitato tante aspettative nei cittadini fin dal suo debutto. Sulla corruzione transnazionale, rispetto a quella interna ai singoli Paesi, c’è sempre stato un atteggiamento più tollerante. I cittadini hanno la tendenza a considerare questo tipo di corruzione come un qualcosa di normale e come una prassi inevitabile a contatto con le autorità pubbliche di Paesi magari meno sviluppati. In altre parole, le tangenti ai funzionari locali erano indispensabili per assicurarsi gli appalti. Noi stiamo operando per rovesciare questo atteggiamento chiedendo ai vari Paesi, soprattutto quelli in cui vige un sistema di civil law, di inserire nei loro codici sanzioni più stringenti».

Il prossimo 12 dicembre si celebreranno i 20 anni dall’introduzione delle prime convenzioni internazionali anticorruzione. Ma qual è il bilancio di questi 20 anni di lotta alla corruzione transnazionale? «Quando abbiamo incominciato», dice Moulette, «c’erano soltanto gli Stati Uniti, che nei loro codici prevedevano alcune delle nostre raccomandazioni. In altri Paesi le imprese, prima della nostra azione, potevano apertamente mettere le tangenti in deduzione nei loro bilanci. In Francia esisteva addirittura uno sportello, non lontano dal Louvre, che funzionava come i tax refund per l’Iva negli aeroporti internazionali».

Gli ultimi dati, aggiornati al 2015, dicono che 397 persone fisiche e 133 persone giuridiche sono state sottoposte a sanzioni in 17 Paesi dal 1999. Ci sono stati 115 condannati a pene detentive e al momento ci sono 302 inchieste in corso in 28 Paesi che hanno sottoscritto la convenzione.

«Per adesso abbiamo operato molto sulla cosiddetta corruzione passiva», dice Moulette, «cioè sulla pratica di chi paga tangenti perché è in qualche modo obbligato a farlo per non perdere la commessa. Personalmente credo poco nella corruzione passiva. Mi sembra un concetto mal posto. Opporre i due aspetti è superficiale. La corruzione attiva, quella che in Italia chiamate concussione, è legata a quella passiva. Bisogna ricordare che corrotto e corruttore hanno bisogno l’uno dell’altro e devono scambiarsi costantemente informazioni. Anche se tra i firmatari della convenzione ci sono Paesi non ancora membri, come Brasile e Russia, credo che della questione dovrebbero occuparsi in modo fattivo anche le Nazioni Unite».

Democrazia nel bilocale

La risposta del mondo di alcune grandi imprese emergenti inizia ad andare verso un adattamento all’aria nuova. Airbnb ha spedito al castello della Muette Chris Lehane, direttore della global policy e dei public affairs. L’ex consigliere di Bill Clinton e del partito democratico Usa ha fornito una serie di dati a sostegno della sua tesi che la piattaforma web per il turismo stia modernizzando e democratizzando un mercato dove le grandi catene alberghiere svolgono lo stesso ruolo monopolistico dei giganti dell’It. Sulla piattaforma Airbnb sono 191 i Paesi presenti, all’incirca il numero degli aderenti alle Nazioni Unite, e i clienti del servizio sono di 215 nazionalità, più o meno quante aderiscono all’organizzazione internazionale più popolare della terra, la Fifa.

«Da qui al 2025», ha detto Lehane, «4,7 miliardi di persone useranno il web e i millennial sono la generazione più grande di sempre in termini numerici, se paragonata ai baby boomers per esempio. Il 60 per cento dei viaggiatori nel mondo su Airbnb è composto da millennial e il 94 per cento dei millennial negli Usa ha votato per Hillary Clinton. Il 30 per cento dei millennial nel mondo è preoccupato per la tenuta della democrazia e molto attento alle politiche di un’azienda. Si preoccupa della sostenibilità del modello economico, dei modi in cui opera e degli effetti sul territorio e sulle persone».

Secondo Lehane il modello “corporate” tradizionale consente a uno o comunque a pochi di guadagnare con le varie piattaforme di business. Invece l’indotto generato da Airbnb è spalmato su vari soggetti. La famiglia che affitta in genere fa parte di una classe media che con la crisi ha visto ridurre gli introiti e salire le spese, e che trova con l’affitto temporaneo nuove forme di reddito legale. Alcuni studi dimostrano che i viaggiatori di Airbnb danno impulso al commercio di prossimità, con il 50 per cento dei quattrini spesi che rimane sul territorio.

Infine il nuovo modello rappresenta anche una forma ecosostenibile di turismo, rispetto ai disastri ambientali del sistema dei grandi alberghi. «È significativo che il 55 per cento delle strutture ospitanti su Airbnb», ha detto Lehane, «sia gestito da donne. Questa presenza è una forma di compensazione rispetto alle disparità retributive di genere e dunque funziona come ulteriore elemento di stabilizzazione e uguaglianza».

Si potrà sospettare che il raccontino aziendale sia troppo bello per essere vero, con i millennial, le donne, la democrazia, il piccolo commerciante difeso dalla grande distribuzione e la lotta all’inquinamento. Le sindache di Parigi, Anne Hidalgo, e di Barcellona, Ada Colau, sono molto meno incantate dall’invasione turistica garantita dalla presenza di Airbnb. Ma è significativo che una corporation emergente si dia una copertura ideologica democratica e progressista, invece che parlare soltanto di trimestrali e bottom-line.

L’assassino è il maggiordomo

Ariel Ezrachi, docente di norme sulla competizione alla facoltà di Diritto di Oxford, ha presentato all’Ocse un testo dal titolo “Virtual competition - The promise and perils of the Algorithm driven economy” (Harvard university press), scritto insieme al collega Maurice Stucke, professore di diritto all’Università del Tennessee e cofondatore del Konkurrenz group. Il libro analizza i meccanismi nascosti dietro la caccia all’affare via internet o app. La tesi di fondo è che, molto spesso, l’abbassamento del prezzo è soltanto un’illusione.

A dispetto delle norme che vietano alle società di fissare cartelli di prezzo, gli algoritmi alimentati dai dati del browsing possono rapidamente monitorare i listini della concorrenza e adattare i loro di conseguenza, in base alle predisposizioni all’acquisto e alle soglie di ogni consumatore. Grazie a questa profilazione, le società possono vendere beni al massimo prezzo che i consumatori sono disposti a spendere. Le super-piattaforme commerciali (come Amazon e Alibaba) e i padroni dei sistemi operativi dei vari device sono monopoli “data-driven” che determinano il flusso di dati personali e stabiliscono chi ha facoltà di sfruttare i compratori potenziali.

Il mercato in evoluzione sta già orientando il potere nelle mani di pochi, come Google, Amazon, Apple, Facebook. «Stiamo correndo verso una sorta di Truman Show», dice Ezrachi. «Probabilmente ci vorrà un algoritmo per battere questi algoritmi. Di sicuro non è stata ancora inventata la app che protegge i consumatori. Anche gli Usa, che avevano promesso con Obama di essere i leader di una politica antitrust, non hanno concluso nulla. La figura del maggiordomo digitale, quell’insieme di dati che contiene le nostre preferenze, i nostri gusti, i nostri orientamenti e la nostra disponibilità a spendere all’interno di una certa banda di oscillazione, incluse le nostre mail, i nostri messaggi e la nostra privacy in tutti i suoi aspetti, può diventare simile a quella del maggiordomo dei romanzi gialli: il burattinaio delle nostre vite».