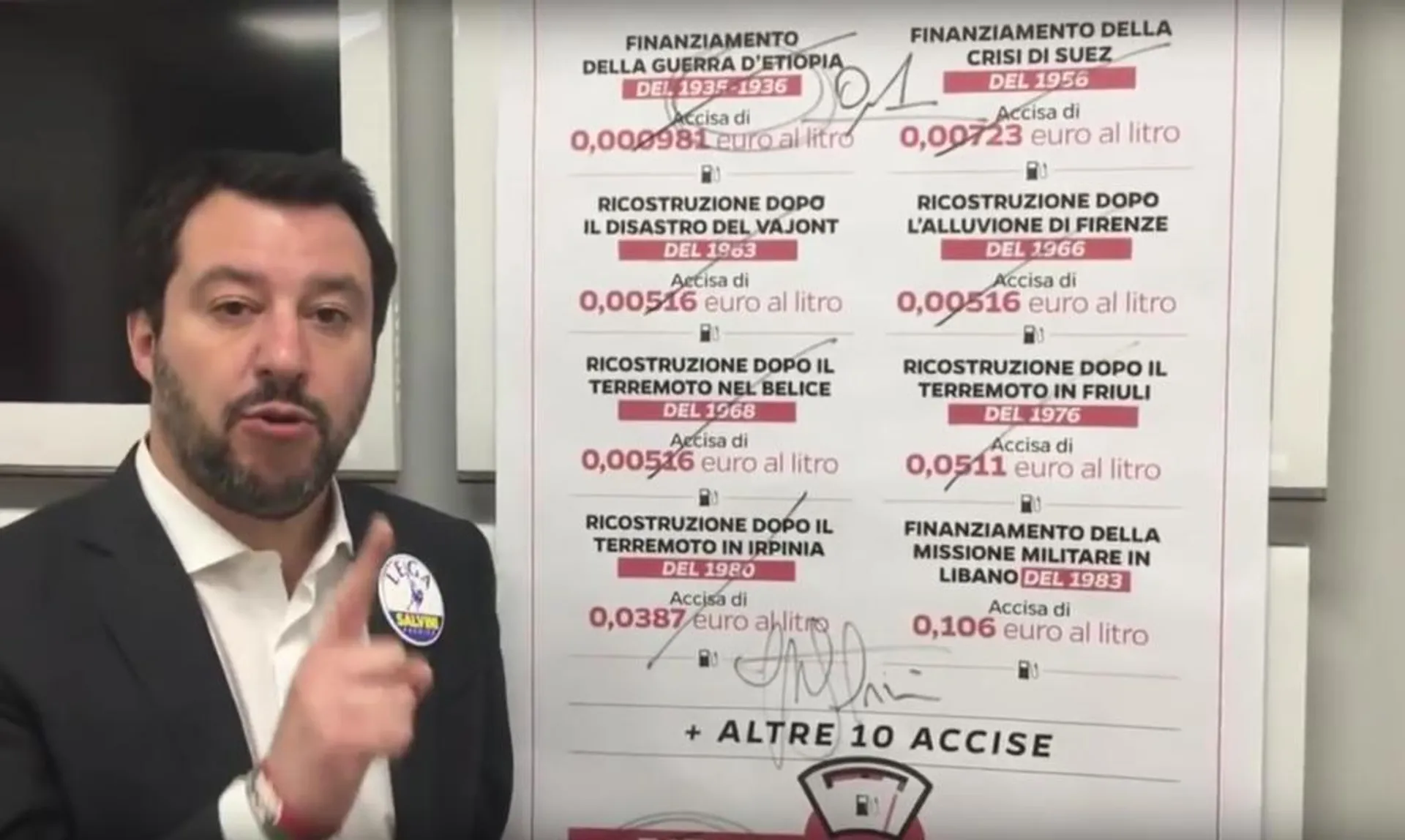

C’è un video cliccatissimo in rete che racconta alla perfezione il distacco tra propaganda e realtà. Parole e immagini che segnalano il vuoto di senso in cui restano sospese le promesse irrealizzabili dell’ultima campagna elettorale. «Un impegno concreto, fattibile», esordisce Matteo Salvini nella clip di Youtube. Un Salvini dall’aria vagamente professorale, sguardo fisso in camera, camicia bianca d’ordinanza e giacca scura. È il primo marzo, sprint finale dell’ultima campagna elettorale. Il leader della Lega, davanti a un cartellone pieno di numeri, spiega che metà del prezzo della benzina finisce nelle casse dello Stato sotto forma di tasse. Di accise, per la precisione. Niente paura. «Se vinco le elezioni faccio giustizia», annuncia il futuro vicepremier. «Datemi fiducia e io taglio», promette, perché «gli italiani non possono pagare la benzina più cara d’Europa». Facile, no? Zac, gesticola Salvini con due dita che si fanno forbice. E infatti, una volta vinte le elezioni, arriva la solenne promessa: «Basta con le accise». Quando? «Alla prima riunione del consiglio dei ministri», disse il capo leghista.

Ebbene, il governo gialloverde è in carica ormai da tre mesi ma le tasse sulla benzina sono ancora lì e potrebbero restarci a lungo. «Entro l’anno via le accise», ha aggiustato il tiro Salvini lo scorso 20 agosto. Intanto però la sua promessa elettorale è finito nel calderone degli impegni solenni liquefatti dal sole caldo della realtà. I calcoli sono presto fatti. Grazie alle accise lo Stato incassa ogni anno circa 25 miliardi. Se si decide di fare a meno di quei soldi (in tutto o in parte), bisogna trovare risorse che vadano a coprire il buco in bilancio, oppure ridurre la spesa in altri settori, oppure ancora le due cose insieme. L’alternativa è gonfiare il deficit e quindi il già colossale debito pubblico. Il fatto è che il taglio delle accise è solo uno dei tanti capitoli del gigantesco libro mastro delle promesse elettorali dei due partiti di governo. Flat tax e reddito di cittadinanza, innanzitutto. Da come sono state presentate in campagna elettorale, queste due novità comporterebbero una spesa complessiva pari al 6-7 per cento del Pil, poco meno di 100 miliardi. A questa somma andrebbero poi aggiunti una serie di impegni meno roboanti ma comunque costosi, come per esempio la revisione della legge Fornero sulla previdenza o la cosiddetta pace fiscale, eufemismo che serve a nascondere il più classico dei condoni.

I conti non tornano, come era evidente sin da principio, ma il tempo delle chiacchiere adesso sta per finire. Nell’ultima settimana di settembre l’esecutivo gialloverde è atteso al primo esame concreto. In vista della legge di bilancio per il 2019, da chiudere entro il 20 ottobre, va presentata alle Camere la Nota di aggiornamento al Def, il Documento di economia e finanza che riassume obiettivi e interventi del governo in tema di conti pubblici.

A metà ottobre quelle carte dovranno essere recapitate anche alla Commissione europea. L’Italia, che negli anni scorsi ha ottenuto margini di manovra ben più ampi rispetto agli altri Paesi Ue, corre da tempo sul filo della bocciatura per deficit eccessivo. I piani di rientro messi nero su bianco dai precedenti governi, quello di Matteo Renzi e poi del suo successore Paolo Gentiloni, indicano obiettivi che oggi sembrano irrealistici alla luce della nuova congiuntura economica, con il Pil che rallenta rispetto alle previsioni. Come dire che il confronto con Bruxelles si presentava già pieno di insidie ancora prima della svolta sovranista e populista della nuova maggioranza.

In largo anticipo rispetto alla politica, però, potrebbero essere i mercati a fischiare la fine della ricreazione per il premier Giuseppe Conte e i suoi ministri. Se gli investitori dovessero convincersi che Roma non è in grado di tenere sotto controllo la spesa pubblica, le tensioni sui tassi dei titoli di Stato italiani si moltiplicherebbero. Dalla metà di maggio, quando ha cominciato a prendere forma il nuovo governo, la differenza di rendimento tra i Btp decennali e i bund tedeschi di pari durata, meglio nota come spread, è quasi raddoppiata e ormai corre intorno ai 260-270 punti. Questo significa che il costo del nostro debito pubblico è in netto aumento, quando ancora non si conoscono i dettagli della legge di bilancio. Questi oneri si vanno ad aggiungere alle somme necessarie per finanziare gli impegni, di certo rivisti al ribasso, che Cinque Stelle e Lega si sono presi di fronte agli elettori.

Per dare un’idea delle cifre in gioco basta segnalare che secondo uno studio dell’Ufficio parlamentare di bilancio, nel 2019 l’Italia dovrà piazzare sul mercato titoli per 380 miliardi. In caso di spread in rialzo, la spesa per interessi tornerebbe quindi a crescere dopo anni in cui, anche per effetto degli acquisti della Bce, il cosiddetto Quantitative easing (Qe), questa voce si è ridotta dai 64,2 miliardi del 2012 ai 53,2 miliardi del 2017.

Un taglio di 11 miliardi che ha contribuito a migliorare i conti pubblici. Alla luce dell’impennata dello spread, e di nuovi possibili futuri aumenti dei tassi, questa spirale virtuosa sembra destinata a interrompersi. Anche perché ad ottobre la Bce ridurrà i suoi acquisti di titoli di Stato, per poi fermarli del tutto entro fine anno.

Ricapitoliamo: a bocce ferme, cioè senza calcolare gli oneri per finanziare le riforme promesse, la legge di bilancio parte già con un handicap pari a circa a un punto di Pil, una zavorra prodotta dal rallentamento dell’economia e dalla maggiore spesa per interessi. Previsto inizialmente (nei piani del governo Gentiloni) intorno allo 0,8 per cento, il rapporto tra deficit e Pil viaggia verso quota 2 per cento e minaccia di andare a sbattere contro il muro del 3 per cento, fissato dalle regole europee come limite massimo da non superare.

A questo punto però, la preoccupazione principale non sembra neppure più il confronto con Bruxelles. A breve termine sono gli investitori internazionali che vanno rassicurati. Questa sembra essere la missione principale a cui si sta dedicando il ministro dell’Economia Giovanni Tria, impegnato a spegnere i focolai di tensione che si accendono sui mercati attorno ai piani del governo gialloverde. «L’avvio delle misure principali del contratto di governo è compatibile con i vincoli di finanza pubblica», ha dichiarato Tria al Sole 24Ore lo scorso 8 agosto. La frase contiene una parola chiave, “avvio”, che serve a salvare la faccia ai due azionisti di controllo del governo, Di Maio e Salvini. Entrambi possono così rinviare a un futuro indefinito l’attuazione delle riforme annunciate in campagna elettorale, a cominciare da flat tax e reddito di cittadinanza, prendendosi allo stesso tempo il merito di aver comunque messo le basi della rivoluzione economica populista.

Niente da fare, quindi, per la tassa piatta. Il nuovo sistema fiscale propagandato per anni dal leghista Armando Siri, ora sottosegretario alle Infrastrutture, avrebbe dovuto alleggerire il peso del imposte sui cittadini e rilanciare l’economia grazie al maggior reddito reso disponibile per i consumi. La riforma potrebbe alla fine risolversi in una più modesta revisione delle aliquote Irpef, che passerebbero da cinque a tre. Anche questo intervento, però, richiede tempo e risorse finanziarie, almeno 10 miliardi. Se ne riparla nel 2019, o forse più avanti ancora. Pure il reddito di cittadinanza si fermerà all’antipasto. Più soldi per i centri per l’impiego e una nuova legge sulla cassa integrazione, con l’obiettivo di allargare la platea dei lavoratori che ne avrebbero diritto. Poca cosa davvero, in confronto alla promessa dei Cinque Stelle, che vagheggiavano un sussidio pubblico per tutti i cittadini in cerca d’impiego.

Intanto, mentre si avvicina l’appuntamento decisivo con la legge di bilancio, il dibattito politico segue un canovaccio che ha del surreale. Ministri, sottosegretari e parlamentari della maggioranza lanciano proposte che sembrano studiate apposta per tenere alto il morale della truppa, cioè dei milioni di elettori che hanno votato Cinque Stelle e Lega. Ecco qualche esempio. Tagli alle pensioni d’oro, che poi sarebbero quelle sopra i 4 mila euro al mese, per finanziare l’aumento delle minime. Nuovi sgravi per le partite Iva. Incentivi alle aziende appena nate. E adesso, dopo il disastro di Genova, è stato sganciato anche il ballon d’essai di una ipotetica nazionalizzazione di Autostrade. Una misura estrema che potrebbe costare, solo di indennizzo al venditore, cioè la holding Atlantia dei Benetton, una somma nell’ordine dei dieci miliardi, ma forse di più. Per non parlare, restando in tema di trasporti, del salvataggio di Alitalia, di cui, secondo il governo, dovrebbe farsi carico almeno in parte lo Stato.

In coda a questo florilegio di promesse mancano del tutto, o sono molto vaghe, le indicazioni su come reperire il denaro destinato a finanziare le nuove spese. L’elenco dei possibili interventi è lungo, ma tutti hanno il medesimo difetto: risulta quantomeno difficile quantificare le risorse che potrebbero garantire. Si parla di privatizzazioni, di tagli alla spesa corrente, di lotta all’evasione fiscale, accompagnata dal riordino delle cosiddette tax expenditures, cioè gli sconti d’imposta elargiti a svariate categorie di cittadini e imprese. Tutte le misure citate hanno un gettito incerto, se non aleatorio. Un esempio: quanto potrà fruttare la pace fiscale predicata da Salvini e affidata, se mai si farà, ad Antonio Maggiore, il generale della Guardia di Finanza appena messo a capo dell’Agenzia delle Entrate? La Lega pronosticava introiti per 50-60 miliardi, ma i dati più attendibili in circolazione autorizzano a prevedere che il provvedimento non frutterà più di 3-4 miliardi. Un incasso una tantum, comunque. E quindi l’anno successivo, in mancanza di quei soldi, si dovrà cercare un’altra pezza per il bilancio dello Stato.

In passato, nel tentativo di arginare il deficit, i governi hanno preso la scorciatoia dei tagli agli investimenti pubblici. Dai grandi lavori fino agli interventi per scuole, strade e ospedali. Adesso Roma vuole invertire la rotta e chiederà all’Unione Europea nuovi margini di manovra, anche al di fuori delle regole comunitarie di bilancio, per affrontare l’emergenza infrastrutture.

Già nel 2016, la Commissione aveva autorizzato spese supplementari per un importo pari allo 0,25 per cento del Pil, circa 5 miliardi di euro. Il governo però non è riuscito a realizzare tutti gli investimenti programmati in opere pubbliche e quindi la flessibilità concessa si è alla fine ridotta allo 0,21 per cento.

Non è un bel precedente per un Paese che reclama risorse per aggiustare strade, ponti e gallerie. E per un governo che tende a scaricare la colpa dei suoi problemi di bilancio sui burocrati di Bruxelles.

Economia

28 agosto, 2018Le promesse di Lega e M5S alla prova del Def: ecco cosa ci aspetta

L'economia frena, i mercati mandano segnali preoccupanti e lo Stato deve piazzare quasi 400 miliardi di titoli mentre il paracadute Bce si sta per chiudere. I segnali di un autunno ad alto rischio

LEGGI ANCHE

L'E COMMUNITY