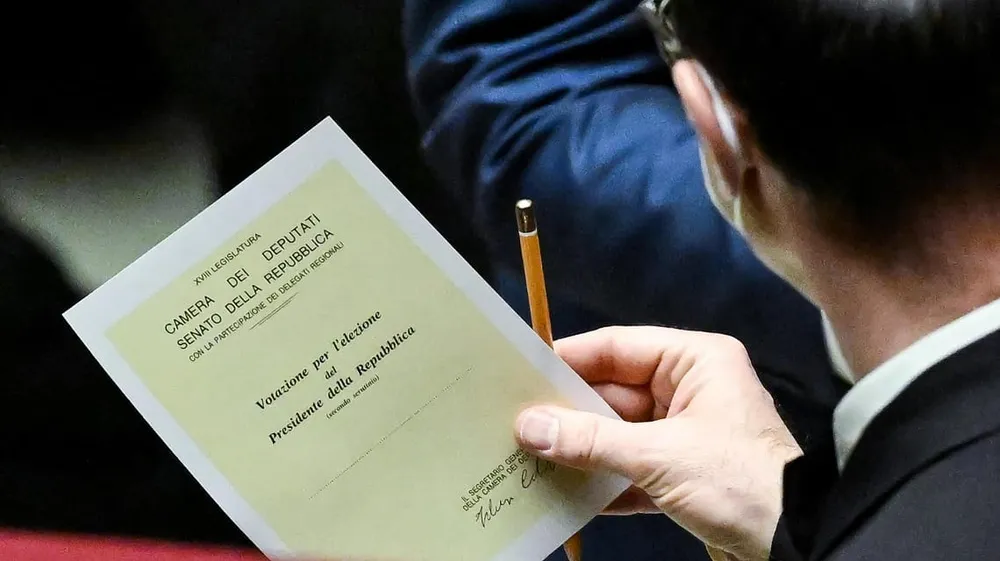

«Per il lavoro che faccio sono sensibile alle case. E questa è la casa della democrazia, il Parlamento più bello del mondo. Non mi rassegno a quanto sto vedendo in questi giorni…», mi dice il senatore a vita Renzo Piano, mentre accompagna la collega Liliana Segre all’uscita. L’unico sprazzo di luce in giorni di buio. La sirena che ulula assordante per segnalare la votazione in corso, i volti coperti dalle mascherine blu, viola, tricolore, gli assembramenti umani che appaiono e scompaiono come ondate, i corpi incerti e traballanti. Le finestre aperte da cui soffia un’aria gelida. I volti allucinati, deformati dalla tensione e dalla irrilevanza, tutti insieme procedono verso il dirupo, nel Transatlantico della Camera trasformato in una bolgia infernale. I grandi elettori si sparpagliano in fila davanti all’ingresso nell’aula dove sono chiamati a votare per il tredicesimo presidente della Repubblica italiana, timorosi come davanti a un Minosse che ringhia. I dannati di Montecitorio avanzano ciechi, con un solo pensiero inconscio che li tiene indaffarati: non finire, guadagnare tempo, conservarsi. Un istinto animalesco, ferino di sopravvivenza, che convive con una pulsione auto-distruttiva, di morte.

Di queste giornate di elezioni presidenziali resteranno le immagini di un sistema in rovina. Costretto ad aggrapparsi al presidente uscente Sergio Mattarella cui hanno tributato un quasi plebiscito, «ma ora i veri scatoloni li faremo noi, andremo tutti a casa», confessa il vetero-dc Gianfranco Rotondi. Leadership che non conducono. Capitani senza meta, come Matteo Salvini, che si muove come una falena impazzita.

Capi-corrente costretti a fronteggiare lo spettacolo inedito di un’assemblea che va in auto-gestione, di parlamentari che prendono a votare in modo massiccio per la riconferma di Mattarella senza essere stati indirizzati da nessuno, voti che dalla quarta votazione in poi prendono la dimensione di un plebiscito che forza la volontà del presidente di non restare, di lasciare il Quirinale, un dissenso clamoroso dai giochi sterili dei leader e della loro assenza. Nell’indifferenza della società, mai così distante dal rito bizantino che va in scena nel cuore della Capitale, nel palazzo in cui fino a due secoli fa un banditore si affacciava dal grande balcone sulla facciata e estraeva i numeri del lotto, li lanciava alla folla che gridava di festa o di rabbia: ecco i nomi gettati in pasto al pubblico a gruppi di tre, cinque, dieci. Infine, il rischio letale per la politica, ricomparsa sulla scena nella sua forma più alta, la centralità del Parlamento, e nel momento più sacro, la scelta del rappresentante dell’unità nazionale, per certificare impotenza, frustrazione, una sorda voglia di rivalsa impossibile.

Per tutta la settimana i due sentimenti sono convissuti e hanno poi assunto come sintesi la sembianza umana dei candidati più forti al Quirinale, con due parabole politiche e umane contrapposte. Mario Draghi, l’ex banchiere centrale chiamato un anno fa da Mattarella alla guida del governo di alto profilo, di una maggioranza di tutti i partiti dentro o quasi, per affrontare la doppia emergenza, sanitaria con la pandemia da covid e economico-sociale con i fondi europei da spendere, desideroso di traslocare da Palazzo Chigi al Quirinale per blindare il suo lavoro e coronare una carriera dentro e fuori le istituzioni, tra Banca d’Italia e Goldman Sachs, considerato inavvicinabile, distante dagli elettori convocati a votarlo come capo dello Stato. Draghi ovvero il più bravo, il più apprezzato nel mondo, nell’establishment, tra le cancellerie internazionali, e al tempo stesso il nome più temuto, il più odiato nel ristretto club dei 1009 conclavisti di Montecitorio, il più avversato.

Il paradosso Draghi, originato da un mancato doppio riconoscimento. Il presidente del Consiglio non ha riconosciuto il suo percorso, non più di civil servant di lusso, in servizio provvisorio, ma di politico a tutti gli effetti, rispettoso delle convulsioni di partiti mai così in difficoltà. I partiti non hanno riconosciuto, dopo un anno di governo, l’avvenuta trasformazione del “nonno” al servizio delle istituzioni in politico e non l’hanno considerato un valore, un insperato soccorso in un momento di crisi di credibilità e di delegittimazione. Si è arrivati al momento dell’inizio delle votazioni al massimo della divisione tra i due mondi, il mondo di Draghi e il mondo dei partiti, e di diffidenza reciproca. E la separazione ha assunto le fattezze dell’altro candidato nascosto da mesi, opposto al presidente del Consiglio per interessi, storia, formazione, biografia. Pierferdinando Casini, nel momento decisivo della scelta, ha rotto un silenzio durato un anno per mettere in rete una sua immagine di ragazzo e rivendicare la sua lunga militanza politica. Era il congresso di Bergamo dei giovani democristiani, 1977, terminato con l’elezione a capo dei pulcini dello Scudocrociato di Marco Follini. Casini era in corsa come virgulto allevato dai capi dorotei Flaminio Piccoli e Toni Bisaglia. Casini il campione della politica, il parlamentare di più lungo corso, senza mai un incarico di governo, conosciuto sul piano internazionale soltanto per la lunga permanenza nelle commissioni Esteri del Parlamento e nell’Internazionale democristiana contro Draghi, l’alieno che ha commissariato la politica. Casini il moderato, il punto di equilibrio di un sistema senza più un centro di gravità, e Draghi, vissuto dai politici come una sorta di invasore, un barbaro raffinato giunto a liquidare l’impero dei partiti, a nome e per conto dei poteri forti. E la ricerca, di fronte a questa alternativa, di un nome diverso. La novità della prima donna al Quirinale con Elisabetta Belloni. O la riconferma del presidente più amato Mattarella: la certificazione di un sistema congelato, incapace di tutto.

Le elezioni presidenziali del 2022 dimostrano in realtà, una volta di più, che quel sistema dei partiti si è già dissolto da tempo. Forse da trent’anni, dall’inizio dell’inchiesta Mani Pulite cominciata per fatalità il 17 febbraio 1992, con l’arresto del manager di nomina socialista Mario Chiesa, il milite ignoto del tangentismo nella fase terminale della Repubblica, forse da prima, dal sequestro e dall’omicidio di Aldo Moro nel 1978. Trent’anni di vuoto politico, ma non solo. Perché l’Italia, l’Europa e l’Occidente non soffrono soltanto di mancanza di guida politica, di assenza di rappresentanza e di decisione politica, i due ruoli assegnati a chi viene eletto nelle istituzioni locali e nazionali accanto alla formazione di una classe dirigente. Il vuoto riguarda gli altri poteri, irresponsabili sul piano formale perché non scelti dai cittadini.

Le grandi aziende abbandonano il Paese, in tutto l’Occidente costruiscono stati e monete parallele, si smaterializzano, abbandonano il territorio e il terreno. La banche sono nazionalizzate, le compagnie aeree privatizzate. L’opinione pubblica è priva di canali di espressione e non influenza, non incide più. Gli intellettuali non interpretano le inquietudini e non organizzano il dibattito, il pensiero. E da mesi la scena pubblica è caratterizzata dalla grottesca occupazione dei no vax, l’appiattimento di ogni idea sulla questione pur centrale dei vaccini.

È la fragilità e non la forza la questione che aggredisce i poteri italiani e europei e li ha resi vulnerabili di fronte a qualsiasi scorribanda, la loro assenza nelle sedi che dovrebbero contare e non la loro onnipotenza e onnipresenza. Poteri che hanno un orizzonte di breve periodo, incapaci di strategie di lungo termine sul cambiamento climatico, l’immigrazione, la cittadinanza, i diritti sociali e civili, il freddo demografico. Tra le vertigini richiamate dall’elezione presidenziale c’è anche questa: un mandato lungo sette anni, che attraverserà politicamente tre legislature e che terminerà nel 2029, alla vigilia degli anni Trenta. Insopportabile per una politica che consuma progetti e leadership in pochi mesi, che ha divorato l’esperienza del governo Draghi in meno di un anno.

Di questa assenza le elezioni presidenziali del 2022 sono una sintesi e una metafora estrema. Uno spartiacque tra un prima e un dopo. Non c’è più il centrodestra come l’abbiamo conosciuto negli ultimi 28 anni. Il 26 gennaio 1994 Silvio Berlusconi scese in campo con il suo video-messaggio e la fondazione di Forza Italia, nella stessa data il suo partito si è dissolto assieme alla sua voce, in una piccola corte brezneviana, a far parlare un capo ormai afono e a nascondere le crepe di un edificio alla vigilia del crollo. Matteo Salvini ha provato a dirigere l’orchestra e ne è finito diretto, Giorgia Meloni si è dimostrata la più abile nello stretto gioco tattico, al pari di Matteo Renzi. Il centrosinistra era uno stato esistenziale e si è dissolto, assieme al Movimento 5 Stelle dell’avvocato senza popolo Giuseppe Conte. Il Pd di Enrico Letta ha organizzato le barricate, una coraggiosa resistenza contro gli avversari esterni e anche contro se stesso, la sua natura di soggetto diviso tra correnti, fazioni, micro-notabili con micro-ambizioni. Questi partiti non sono riusciti a costruire un patto. E ora vanno verso il voto del 2023 ognun per sé. Il sistema non è riuscito a trovare un principio d’ordine e sceglie il Presidente, il vertice del sistema, senza sistema. Un buco nero che amplifica e non scioglie l’enigma Draghi, il suo ruolo nei prossimi mesi e anni.

La soluzione si trova, si trova sempre in politica. Quello che manca drammaticamente, invece, è una via di uscita dal vuoto, qualcosa di più complesso della scelta anche fondamentale di un presidente della Repubblica. La democrazia fragile che è la fine delle ambizioni, il falò delle vanità, l’inferno quotidiano di un paese senza rappresentanza e senza politica.