Letteratura

Trent’anni senza Pier Vittorio Tondelli, lo scrittore per sempre giovane

Curioso, generoso, non invidioso. E capace di cogliere in modo vertiginoso lo spirito del suo tempo. Il viaggio dell’autore di “Altri libertini” per terre inesplorate resta attualissimo

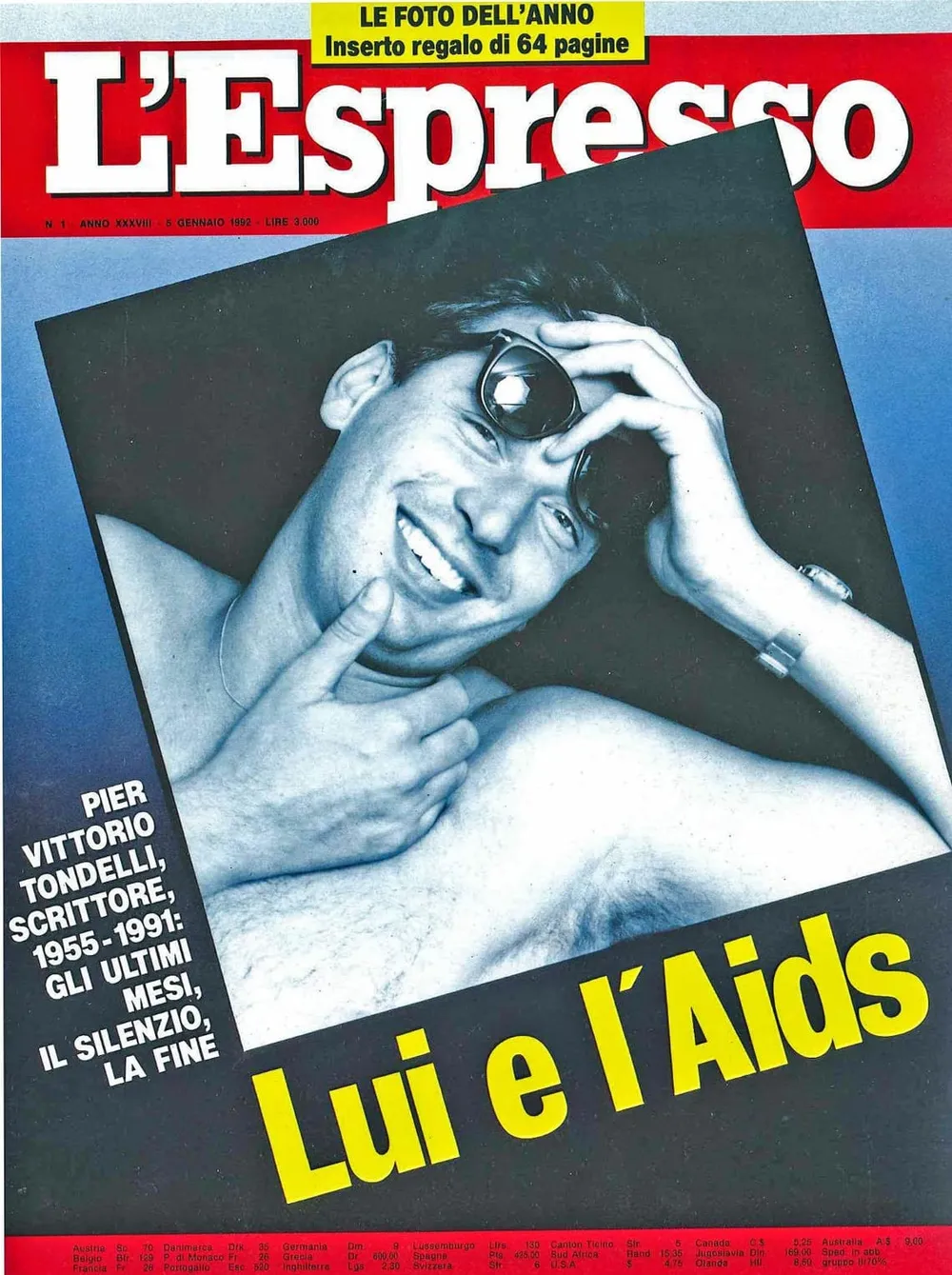

Nell’inverno di trentacinque anni fa, L’Espresso radunò attorno allo stesso tavolo un drappello di scrittori di diverse generazioni. Il punto di partenza del dibattito? Una categoria editoriale diventata centrale in quella stagione (e rimasta rilevante nel tempo): la categoria del “giovane scrittore”. Edoardo Sanguineti prende la parola per dire che secondo lui non ha alcun senso. Antonio Tabucchi ricorda di avere già compiuto quarant’anni: «Siamo seri…», e perciò cerca di scrollarsela di dosso. Anche se essere definito scrittore di mezza età – confessa – «mi metterebbe a disagio». Daniele Del Giudice riconduce l’etichetta a un dato puramente anagrafico («Oggi, paradossalmente, il vero fascino potrebbe essere nel saper invecchiare»).

E poi c’è Pier Vittorio Tondelli, appena trentenne, che propone la sua diversa chiave di lettura: «È giovane scrittore chi ha a che fare con l’universo dei comportamenti giovanili. Universo fatto di determinate riviste, di musica rock, di originali esperienze culturali e di vita. A me questa definizione sta bene, anche se alle orecchie di qualcuno suonerà come subculturale. Insomma, giovane è chi si oppone al vecchio. In questo senso, se scrivi di giovani e li rappresenti, sei un giovane scrittore».

Tondelli tale è rimasto. Al momento della morte, il 16 dicembre 1991, aveva da poco compiuto trentasei anni. E - tratto che fa la differenza - già diventato per certi versi un maestro. Un giovane allenatore di giovanissimi. Le tre antologie “Under 25”, da lui curate, nascevano per sollecitare autori nuovi a raccontare «quello che fate, che sentite: i vostri tormenti, i vostri rapporti a scuola, con le ragazze, con la famiglia. E perché di queste cose, poi - visto che ne avete così voglia - non provate a formulare un giudizio? Perché non scrivete pagine contro chi odiate? O per chi amate? C’è bisogno di sapere tutte queste cose. Siete gli unici a poterlo fare. Nessun giornalista, per quanto abile, potrà raccontarle al vostro posto».

Risposero, tra gli altri, gli allora sconosciuti Andrea Canobbio, Romolo Bugaro, Silvia Ballestra, Giuseppe Culicchia, Gabriele Romagnoli. Gli ultimi due partecipano oggi a un confronto organizzato a Reggio Emilia, nel contesto di una serie di iniziative curate da Piergiorgio Paterlini tra Reggio e Correggio, città natale dello scrittore, sotto un titolo geniale: “Tondelli non era invidioso”. Il segno di una curiosità - e generosità - intellettuale tutto fuorché canonica, tanto più che da sempre, diciamo pure dai fratelli Goncourt, l’invidia è un inchiostro speciale e malevolo in cui s’intinge la penna, un carburante che controbilancia la frustrazione, e qualche volta spinge anche al capolavoro. Di invidie si nutrono le conversazioni tra colleghi: se i salotti non esistono più, esiste WhatsApp. Ma dire che Tondelli non era invidioso significa soprattutto che - a un’età in cui di solito si pensa solo al proprio presente e futuro - scavava in terre inesplorate, alla ricerca di voci nuove.

Intervistato da Gianni Riotta a proposito del progetto antologico, si esprimeva così: «Vogliamo semplicemente offrire a questi ragazzi la possibilità di essere pubblicati, di confrontarsi, di leggere le proprie cose in un libro». Fa effetto sentir parlare così un trentenne! Nei colloqui raccolti da Fulvio Panzeri, da poco scomparso, in “Viaggiatore solitario. Interviste e conversazioni 1980-1991” (Bompiani), colpisce di Tondelli una curiosità famelica, un desiderio energico, impaziente, di mischiarsi, contaminarsi, scoprire. Stare nel presente con tutti i sensi all’erta, senza pregiudizi. È la lezione più smagliante di un volume come “Un weekend postmoderno”, la debordante raccolta di scritti apparsi nel corso degli anni Ottanta, di cui diventano un’eccentrica e potentissima radiografia, su giornali e riviste. Si può dare conto della varietà di temi e figure e luoghi solo facendone una vorticosa enumerazione.

Ma mi verrebbe da indicare la «vertigine della lista» come un tratto distintivo della scrittura di Tondelli, nei romanzi e fuori, uno spasmodico tentativo di esaurire la realtà attraverso «tanti piccoli e sparsi flash», la calca delle sensazioni, il caos, il bordello, avrebbe scritto lui, dell’esistere, gli incontri cercati e quelli casuali, lo stupore costante di fronte alla gente - «gente ordinaria e gente comune, gente che batte le strade provinciali e quelle comunali, gente che fa, gente che produce, gente sottoccupata, gente incantata, gente improduttiva, gente selvatica, gente morbida, gente ubriacona, vecchia gente senza passato, giovane gente senza avvenire». La massa è anonima solo per difetto di attenzione: basta indagarla con scrupolo per trovare sorprese, per riaccendere l’incanto dell’ordinario, del quotidiano.

Di «aria bulimica e contagiosa» si dice nel documentario prodotto da Sky Arte (in onda il 16) e diretto da Stefano Pistolini, “Ciao, Libertini!”. E un grande amico di Tondelli, lo scrittore Mario Fortunato, connette questa fame di vita alla sua brevità: «Forse è vero che ognuno di noi dentro di sé ha il sentore del tempo che ha a disposizione. Come se Pier sapesse che doveva sbrigarsi». Insegue il tempo che lo insegue, e ne fissa lo spirito: pochi hanno colto con tanta esattezza e intensità quello che solennemente si direbbe lo Zeitgeist degli anni Ottanta. Un decennio «incerto ma esaltante», di cui coglie il fermento, i segni di rinascita culturale. Effervescenza, festosità, ebbrezza… «Poi tutto è stato un po’ azzerato dal rampantismo, dalla spietatezza della concorrenza, dalle leggi del profitto, dall’invadenza della televisione». All’intervistatore che lo incalza, stavolta, Tondelli offre la sua opinione, recalcitrando un po’, e dimostrando - come ha notato Panzeri - la sua indisponibilità a vestire i panni dell’opinionista. Preferisce, così come chiede ai suoi under 25, astenersi «dai giudizi sul mondo in generale (ci sono già i filosofi, i politologi, gli scienziati ecc.)». Chiede loro di raccontare le angosce «senza reticenze piccolo-borghesi, anzi “spandendo il sale sulla ferita”», di investire su una «letteratura interiore» i cui campi di battaglia siano gli «strati profondi della personalità».

[[ge:rep-locali:espresso:330153616]]

Rifiuta l’etichetta di scrittore generazionale, nonostante il fitto dialogo con i coetanei e l’interesse per la controcultura, per le voci anagraficamente più prossime. Rifiuta l’etichetta di scrittore gay: «Ho sempre ripetuto, fino alla nausea, che non credevo nell’esistenza di una scrittura omosessuale». Rifiuta l’etichetta di scrittore cattolico, e anche quella di giornalista, nonostante le numerosissime collaborazioni con i giornali. La parola “scrittore” gli basta: perché riesce a coglierne e sfruttarne l’intera estensione, l’ampia raggiera di possibilità. I suoi strumenti sono duttili, adattabili: è meno schematico della maggioranza degli autori oggi attivi in Italia, concentrati in una sclerotica fiducia nel loro prossimo romanzo. Tondelli cerca, guarda, interroga, dialoga, confronta. Si lascia costringere dall’occasione giornalistica al sopralluogo, al prendere appunti. Il rock. La politica. Il fumetto. Fellini, Lucio Dalla. Kerouac e Patti Smith. Pasolini bambino. Vasco Rossi, «con la sua faccia da contadino, la sua andatura da montanaro». L’osteria di Spilamberto. Le tigelle, la grappa che ti stende al primo sorso.

È l’eterno apprendista, consapevolissimo però - perché consapevolezza è la sua parola-talismano; e anche da questo, in un tempo di fede nell’istinto, si può imparare qualcosa. Il campo largo di Tondelli è un campo impuro, variegato come la musica che amava ascoltare («I Tuxedomoon, mi piace quel loro blues galattico; poi della roba di Berlino che mi hanno portato alcuni amici ma che non ricordo perché hanno nomi impronunciabili. Un po’ di Mahler»); è il primo a esplicitare una playlist in coda a un romanzo. Un campo articolato e nervoso come la sua prosa, «emotiva, parlata, piena di suoni, a fumetti, gestuale».

Ne arriva, a trent’anni dalla morte, il calore solo toccando le copertine dei suoi libri. La copertina di “Rimini” emana come un vapore - pioggia, umori dell’epidermide. Diffonde una musica di sax suonata di notte. Nelle note preparate per la quarta di copertina del romanzo, evocava un intreccio, un groviglio di generi e di toni: racconto esistenziale, indagine sociologica, tono mistico, erotico, perfino apocalittico.

Dalla copertina del suo libro d’esordio, “Altri libertini”, arriva il chiacchiericcio, il «cicalare» tra amici, la nuvola di fumo delle sigarette, e soprattutto il palpito dei corpi giovani in un pomeriggio freddo, il desiderio e l’ebbrezza, un tempo corto e intensissimo come un urlo, o un orgasmo. E tutto dentro la bolla di una lacrima potenziale, futura, una specie di nostalgia preventiva, una saudade adriatica che strugge e lascia inquieti: «Avercele delle braccia grandi tutta la città per poterti coprire e stringere ovunque tu sia amore mio, avercela una lingua di mille leghe per leccarti e un uccello in volo sopra ai mari e ai monti e ai fiumi per raggiungerti affezionato mio caro, e per venirti dentro e per strusciarti e spezzare così questa atroce lontananza e invece rimango solo e la notte tutt’intorno tace e la mia stanza invece urla e grida per te che non ci sei».