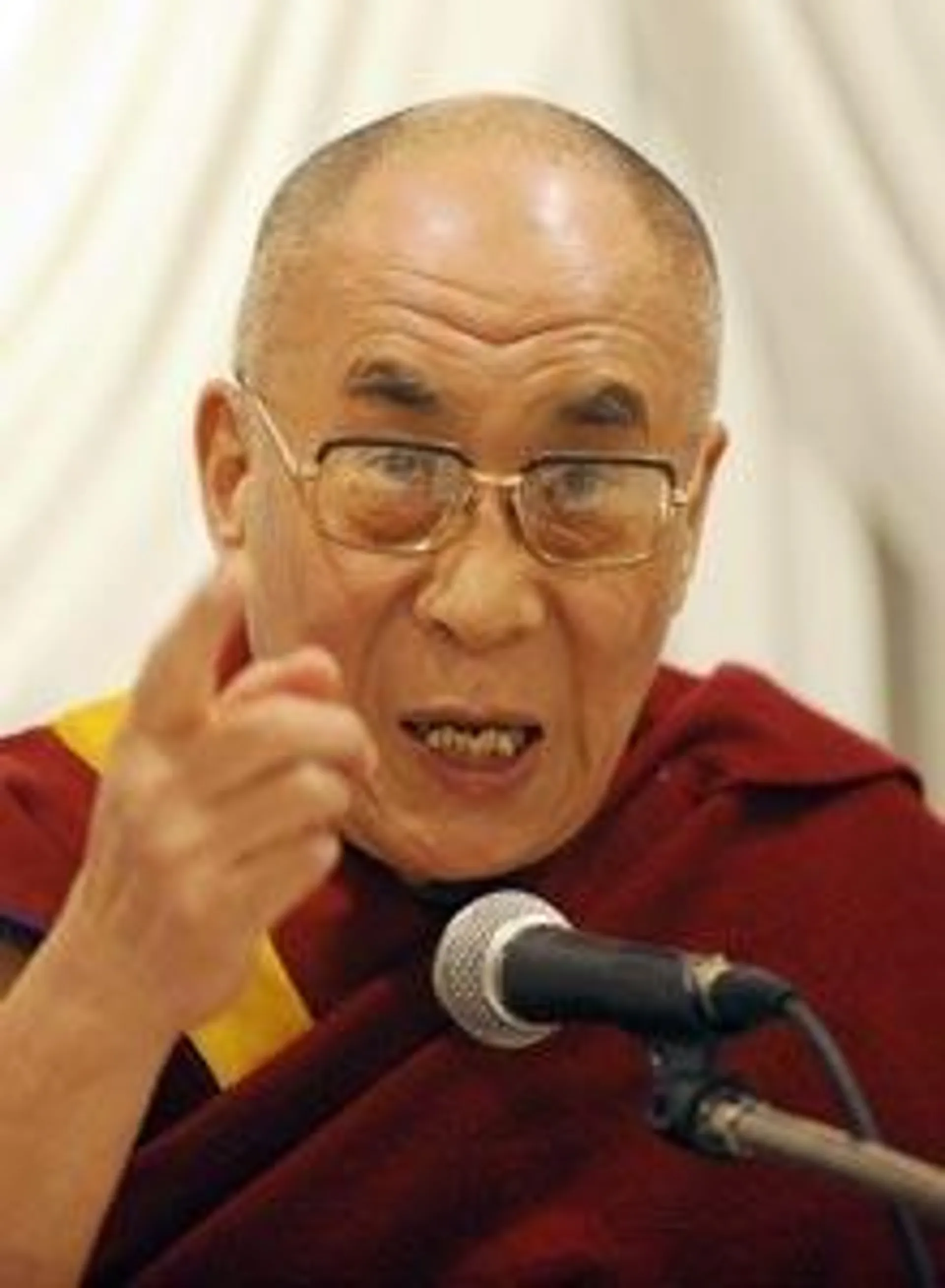

Ho trascorso un mese a Dharamsala a cavallo delle rivolte scoppiate a Lhasa e nel resto del Tibet. Ho incontrato più volte il Dalai Lama per lunghe interviste. Ecco il suo pensiero sulla grave crisi aperta con la Cina.

Santità, qual è il problema più rilevante nel rapporto tra comunità tibetane e potere cinese?

"L'atteggiamento delle autorità locali verso il Tibet è molto negativo, a cominciare dalla politica di rieducazione nei monasteri. Usano la forza per creare la pace e con la forza generano terrore. Invece di pensare al beneficio reciproco e creare una genuina unità sono pieni di sospetti e diffidenza: così è impossibile sviluppare armonia. Molti tibetani giunti dal Tibet mi hanno manifestato un profondo risentimento. Più del 95 per cento della popolazione è molto risentita. Questa è la principale ragione delle proteste, e succede nelle città come in molte aree remote".

Nelle strade il suo popolo grida Free Tibet.

"In ogni società democratica questo è il segno della libertà di manifestare i propri sentimenti. È una cosa che sorprende i nostri amici cinesi, che continuano a dire che ogni cosa che succede è creata dal Dalai Lama. Ma io sono qui, con un governo eletto, pienamente inserito nel processo della democrazia. Come ho detto molte volte, io vado verso il totale pensionamento. Chiedo a voi, a che età del resto dovrei ritirarmi? Ora ho 73 anni".

Qual è il suo giudizio sui tibetani che stanno usando la violenza?

"In generale i tibetani seguono abbastanza i princìpi non violenti. Certo, sotto la pressione delle emozioni, certe cose succedono. Ma chi come me si affida alla non violenza non può ritenersi responsabile del loro comportamento, nonostante i cinesi mi accusino di aver creato questi problemi. Quando incontro gente che vive all'interno del Tibet, dico loro: voi siete i nostri maestri, noi come esuli siamo una piccola comunità. Dopo 49 anni di esilio io non so ciò che sanno loro. La protesta si è estesa in molte regioni, anche in Amdo, nel Gansu, nel Kham, anche all'Università di Pechino, a Chengdu, c'erano molti studenti. Sono educati, sanno meglio di me che cosa fanno i cinesi, ogni giorno hanno rapporti con loro. Io ho solo espresso la mia speranza che non ci fosse violenza".

Ma se si sentissero autorizzati dalle sue parole a usare anche la violenza?

"Come controllarli? Ogni volta che incontro la mia gente che viene dal Tibet dico loro: non è il momento di slogan politici. Stiamo cercando di trovare una soluzione. I tibetani nel paese devono dare più importanza e attenzione all'educazione, allo studio, devono lavorare duro e fare più soldi, costruire buone relazioni con i cinesi, questo è il mio abituale consiglio".

È difficile amare un nemico.

"Ripeto sempre ai tibetani di non sviluppare un sentimento anticinese. Che lo vogliamo o no, dobbiamo vivere fianco a fianco. Prima del 1959, quando eravamo ancora là, non c'erano segni di conflitto razziale. Certo i tibetani si lamentano della politica cinese, ma non sono 'contro' i cinesi, non sulla base di un conflitto di razza. Ora accade che tra i bambini delle scuole, tra i detenuti nelle prigioni, tra ufficiali nello stesso dipartimento, si dica 'loro sono cinesi'. Per questo sento tristezza, il conflitto razziale è negativo. Ogni volta che incontro dei cinesi, cerco continuamente di eliminare questo sentimento".

È un altro dei problemi irrisolti.

"Dopo le prime proteste a Lhasa mi sono sentito come nel 1959. Da una parte i cinesi determinati a schiacciare i tibetani, dall'altra i tibetani determinati a resistere. Nessuno ascoltò allora e ascolta adesso la mia posizione".

La violenza, lei dice, è contro la natura umana, non serve. Che fare, allora?

"Fermare la violenza non è in mio potere. Ho ricevuto una telefonata dal Tibet: 'Per favore non ci domandare di fermarci', mi è stato detto. La situazione è molto seria. I fattori ideologici sono meno rilevanti, i problemi sono a un livello più pratico che nel 1959".

La sua politica della Via di Mezzo, l'autonomia invece dell'indipendenza, fu approvata da un referendum tra gli esuli nel 1997. Se ci fosse un altro referendum e gli esuli votassero contro, sarebbe disposto a rivedere la sua posizione?

"Ora si usano queste parole, come autonomia, con molta leggerezza. Noi abbiamo come nazione tibetana un'antica eredità culturale che sta morendo... Oggi a Lhasa i cinesi sono oltre 200 mila e i tibetani 100 mila. Il genocidio culturale inintenzionale di cui ho parlato riguarda proprio questo: con una maggioranza Han la lingua tibetana diventa inutile, perché sono tutti obbligati a usare la lingua cinese".

A maggior ragione, se la cultura tibetana sta morendo, non servirà un'azione più decisa?

"Ritengo che sia nell'interesse dei cinesi la preservazione di un gruppo etnico o di una comunità che ha un'eredità culturale basata sulla compassione. Alla Cina serve moltissimo. Ogni cinese sensibile già capisce che questa cultura può servire ai giovani cinesi stessi".

Oltre a giudicarla irrealistica, per quale altro motivo lei si oppone a un'ipotesi di indipendenza, considerata legittima da molti studiosi occidentali, tibetani e anche indiani?

"Una volta uno studioso americano venne qui e mi disse: lei pensa che l'indipendenza sia un disastro? Lo guardai meravigliato: un disastro? Mi resi conto allora della necessità di chiarire i reali termini della posta in gioco. Il passato è per definizione qualcosa che appartiene al passato. Nel futuro noi non cerchiamo l'indipendenza perché ora siamo nel XXI secolo. Guardiamo all'Unione europea. Gli europei non rivangano la storia passata, ma vedono e vivono una nuova realtà, hanno in comune anche la moneta, l'euro. Ecco un esempio di civiltà. Al nostro livello pratico, il Tibet dei latifondisti era arretrato. Oggi i tibetani vogliono vedere progredire il Tibet. Quindi se i cinesi applicassero ciò che è scritto nella loro costituzione, se concedessero l'autonomia a livello di municipi, prefetture, regioni, se davvero l'applicassero sul posto e dessero pieni poteri ai tibetani, tutti questi sentimenti negativi svanirebbero, e la Cina potrebbe mantenere la Difesa e gli Esteri del Tibet. Basterebbe capissero che è nel nostro interesse uno sviluppo materiale rapido. Quando è iniziata la nuova ferrovia io le ho dato il benvenuto perché è un segno di sviluppo. Ma ora i cinesi la usano per aumentare ancora di più l'aggressione demografica, e allora può essere negativa. Nessun tibetano si aspetta che io ricostruisca l'antica società, anche se i cinesi continuano ad accusarmi di voler restaurare il sistema feudale".

E adesso?

"Non credo sia il tempo di prendere decisioni. Lasciamo passare questa crisi e vediamo anche l'atteggiamento dei cinesi. In molte occasioni, fin dall'inizio degli anni Settanta, quando la mia idea della Via di Mezzo era già stata resa pubblica, la Cina era nel pieno della rivoluzione culturale. Io dissi fin da allora che prima o dopo avremmo dovuto discutere con i cinesi del caso Tibet. Quindi, fuori questione l'indipendenza, una significativa autonomia era la base dell'approccio di mezzo".

Resta il Tibet. Che tipo di soluzione propone?

"Come ho detto molti anni fa, se e quando ritornerò in Tibet con un certo grado di libertà, lascerò ogni autorità politica e religiosa. Il nostro problema va risolto tra tibetani e cinesi, sulla base di una piena comprensione".

Lei si vede ritornare a casa?

"Io lo sento. Io sento che poiché non cerchiamo l'indipendenza, davvero quel giorno potrebbe venire".

Mondo

14 aprile, 2008Articoli correlati

Il ministro degli Esteri iraniano: "Se ci invadono per gli americani sarà un disastro". La tv: "Attaccata la portaerei Usa Lincoln". Chiude l'ambasciata italiana a Teheran, si sposta a BakuDall'inizio della guerra, Israele e Usa hanno bombardato 13 ospedali in Iran. E sono almeno 330 mila gli sfollati in tutto il Medio Oriente

Parla il leader spirituale dei tibetani. La grave crisi, la richiesta di autonomia, il bando della violenza. E la convinzione che è vicino il giorno del rientro a casa. Colloquio con il Dalai Lama

Tornerò a Lhasa

LEGGI ANCHE

L'E COMMUNITY

Entra nella nostra community Whatsapp

L'edicola

Caos globale - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso

Il settimanale, da venerdì 6 marzo, è disponibile in edicola e in app