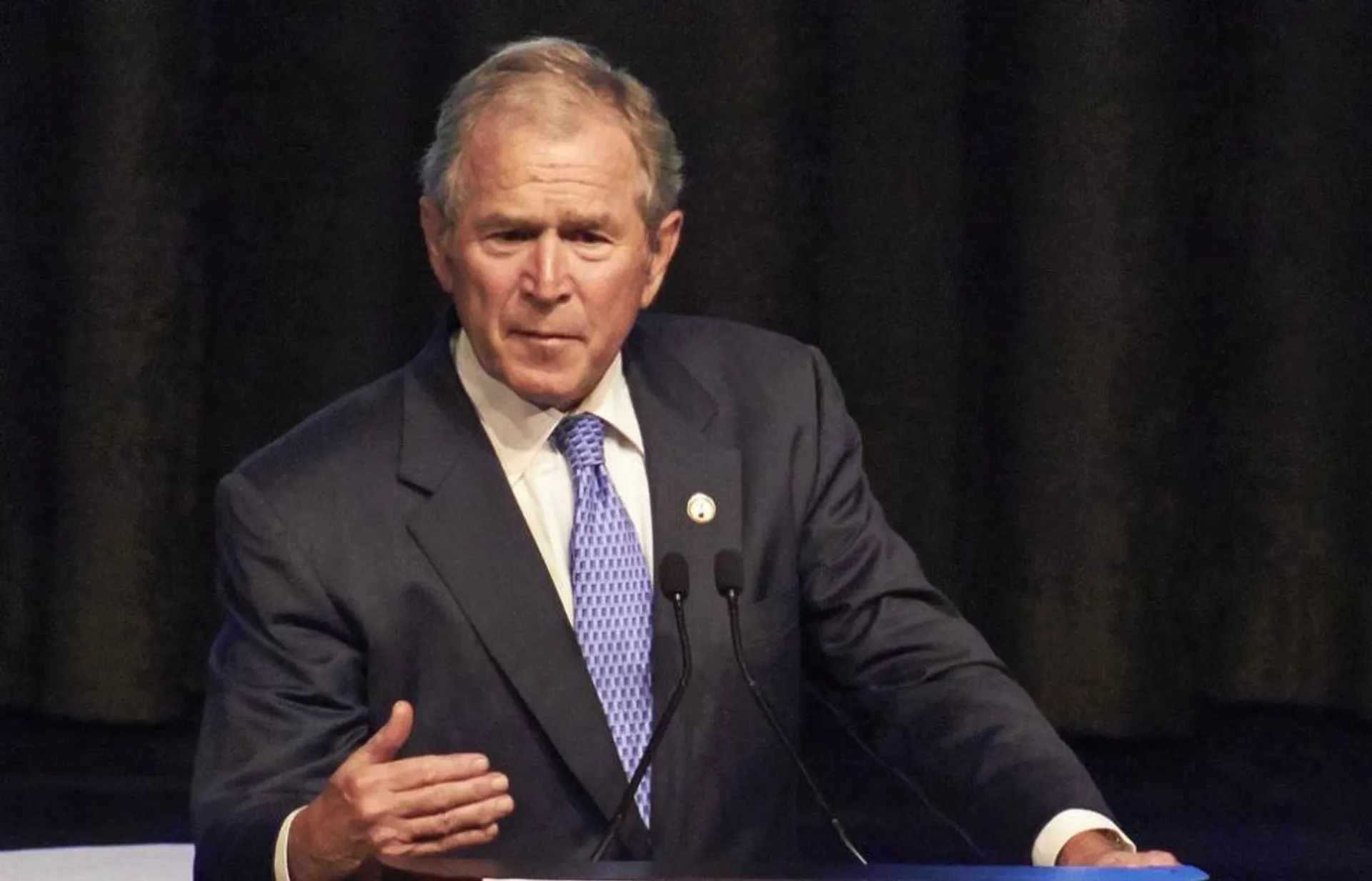

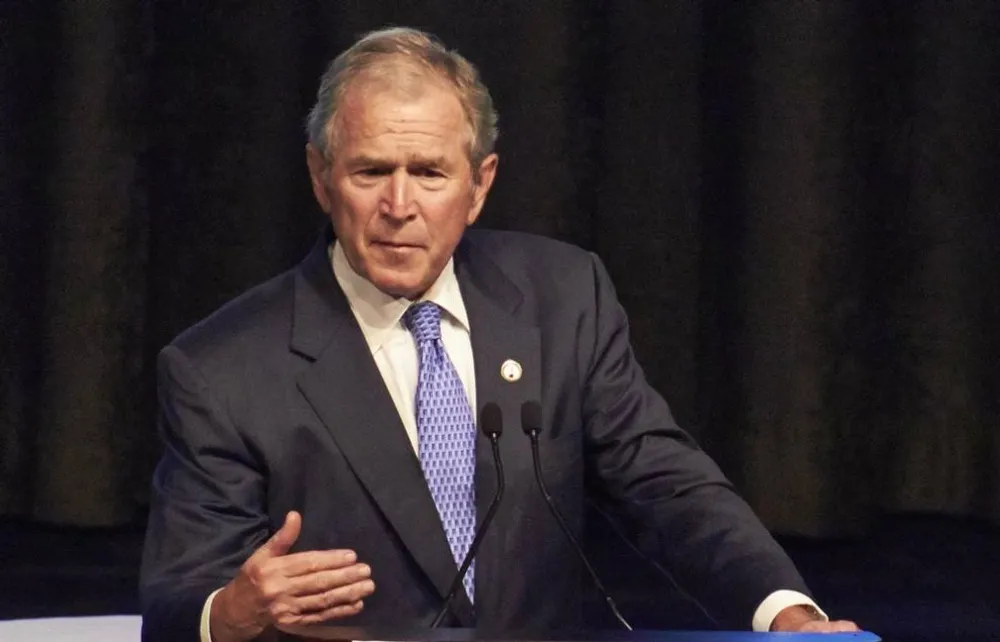

È arrivato puntuale e alla chetichella senza corteo di assistenti (gli uomini di sicurezza si erano già schierati), con uno di quegli abiti un po’ troppo squadrati e le maniche eccessive che tutto sembrano meno che di sartoria. Ha salutato tutti come se fossero suoi amici da una vita: pacche sulle spalle, due parole a ciascuno dando mostra di conoscere il rispettivo lavoro (in questi casi, gli staff preparano sempre dei briefing su chi sono le persone che un ex-presidente incontra), affabilità e profilo da uomo della porta accanto. Secondo miei amici che lo conoscono, le doti più vere di Bush, quelle che lo avevano fatto percepire dall’elettore americano come alla portata di tutti. L’esatto opposto di molti politici di nessuna importanza.

È stato brillante, con la risposta pronta su qualsiasi argomento, ricco di humor, con una preparazione assai più profonda e articolata di quella che - in genere - gli viene riconosciuta (e gli riconoscevo io stesso). Mi limito a riportare alcuni aneddoti raccontati o giudizi espressi. Drastico su Putin, ritenuto una minaccia di lungo termine per gli Stati Uniti. Nel dilungarsi sui perché di questa minaccia, Bush ha menzionato anche un supposto complesso di inferiorità, tratteggiandolo con un episodio. «Volevo instaurare un rapporto umano con lui e l’ho invitato a trascorrere un weekend a Camp David. Una mattina mi vede con il mio piccolo cane Barney e dice: “e quello sarebbe un cane?” Quando ricambiò l’invito ospitandomi nella sua dacia, arrivò con il suo cane, un Labrador molto più grande di Barney, mentre altri cani lupo giravano per la proprietà, e mi disse: “vedi, questi sono cani, non il tuo Barney”. In ogni occasione, Putin aveva bisogno di dimostrare che aveva qualcosa di più e di meglio. Un atteggiamento che richiederebbe un’analisi psichiatrica». Infine, ha aggiunto rivolto a me: «E sta cercando di strangolare l’Europa con il gas, dopo aver usato petrolio e gas per riaffermare il dominio russo sui Paesi dell’ex-Unione Sovietica. Se glielo permettiamo, il suo ego non avrà più limiti».

Sprezzante su Donald Trump («uno che ha gestito con fortune alterne alberghi, che qualità può avere per gestire l’America?»). Criptico sui candidati repubblicani per le presidenziali («quelli veri emergeranno dopo febbraio»), fermo ma pacato il sostegno al fratello Jebb («è l’unico con le doti umane e politiche per poter stare alla Casa Bianca»). Appassionato nella difesa dell’immigrazione («non votate un candidato repubblicano contrario all’immigrazione. I tanti che arrivano qui con la speranza di mettere del cibo sulla tavola delle loro famiglie e fanno lavori che nessun americano farebbe più sono da applaudire, non da respingere»). Freddo ma elusivo su Cheney, l’anima nera della sua amministrazione che lo ha accusato di essere stato debole («non voglio commentare, penso solo che sbagli»).

A un certo punto dell’incontro, abbiamo avuto un confronto su uno dei temi più controversi della sua presidenza, cioè sul modo di combattere la “guerra al terrore”. Bush Jr. stava difendendo l’idea di esportare la democrazia nel mondo abbattendo regimi orribili in Paesi che pure non hanno alcuna consuetudine democratica. Mi sono limitato a osservare che i fatti stavano dimostrando quanto quell’opzione fosse difficile, vista l’instabilità esplosiva che la fine di regimi dittatoriali ha creato in tutto il Medio Oriente. L’ex-presidente ha ribattuto che l’errore è stato non mantenere a lungo termine le truppe nei Paesi scossi dal cambiamento, in modo da garantirne l’evoluzione democratica - se necessario - con la forza. Per corroborare il suo punto ha citato l’esperienza postbellica degli Stati Uniti in Italia, Germania, Giappone e Corea del Sud, Paesi che avevano poca dimestichezza con la cultura democratica. Avrei potuto obiettare che quelle nazioni avevano avuto esperienze parlamentari e democratiche, ma non volevo suscitare tensioni inopportune. Ho solo notato che mantenere truppe in un Paese richiede enormi disponibilità finanziarie, che gli Stati Uniti non hanno più. Ho citato alcuni dati. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Washington aveva una disponibilità finanziaria quasi illimitata, garantita da un debito bassissimo e da tasse altissime. Furono quelle disponibilità che consentirono agli Usa di assumere il ruolo di gendarme mondiale, almeno fino alla Guerra del Vietnam.

In particolare, tra gli anni Quaranta e gli anni Sessanta, le aliquote marginali di tassazione nel Paese raggiunsero il 90 per cento, mentre il debito si mantenne al 40 per cento del Pil. Negli anni Settanta le aliquote cominciarono a calare, fino a quando la rivoluzione fiscale reaganiana - salutata come una svolta epocale - ridusse l’aliquota più alta al 50 per cento in otto anni (1981-1988), aumentando però la base imponibile. Un taglio notevole, ma pur sempre modesto rispetto all’aliquota più alta di oggi - 39.6 - per ottenere la quale Obama ha dovuto affrontare una delle sue battaglie più aspre (quando si insediò alla presidenza, l’aliquota marginale più alta si aggirava sul 36), finendo per essere giudicato un socialista sotto mentite spoglie.

In sostanza, negli anni del grande boom economico e dell’estensione globale della politica di potenza, gli Usa furono un Paese fiscalmente aggressivo, ma i cittadini accettarono di buon grado quello stato di cose, grazie a uno spirito patriottico e di missione quasi religiosa forgiati dalla Seconda Guerra Mondiale, dalla Guerra Fredda, dalla percezione di una minaccia immanente alla sopravvivenza dei valori di libertà e democrazia. Venuti meno quello spirito e quella missione, l’americano è tornato a rifiutare l’intromissione dello Stato nelle sue finanze. Come poteva pensare Bush Jr. di realizzare la sua visione politico-militare di lungo periodo mentre, nel contempo, predicava la riduzione delle tasse?

A queste argomentazioni, l’ex-Presidente si è fatto serio e, aggirando una risposta diretta, ha osservato che quanto dicevo era in parte corretto. «Non è più possibile fare da soli, né essere presenti ovunque, per non vessare oltremodo il cittadino americano. Ma dobbiamo avere la chiarezza e la leadership per coinvolgere altri Paesi a venire insieme a noi là dove è indispensabile. E queste doti mancano a Obama». Mi sono rimaste diverse perplessità, ma la risposta di Bush spiega perché gli Usa siano così recalcitranti a imbarcarsi in tante aree di crisi. E suggerisce che sono vane le speranze dei Paesi che anelano al loro aiuto militare per risolvere i problemi che li riguardano.

Leonardo_Maugeri@hks.harvard.edu