Paradossi d’Italia. Sapete qual è il museo di arte moderna più visitato della penisola? Un’istituzione americana: la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia. E qual è il secondo museo veneziano, dopo Palazzo Ducale? Idem, la Guggenheim, con 385 mila visitatori nel 2013. Davanti - incredibile - a due potenze turistiche come il Museo di San Marco e le Gallerie dell’Accademia.

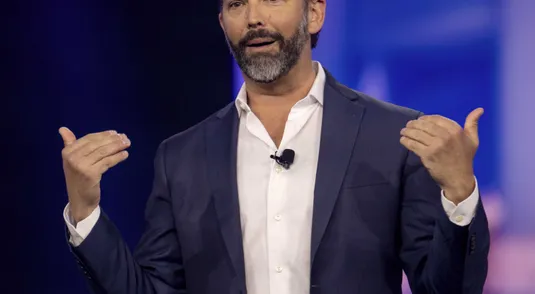

La Collezione sul Canal Grande, per dire, stacca 136 mila ingressi annui in più della Pinacoteca di Brera, 270 mila in più di Capodimonte a Napoli. Un caso? No. Dietro a un risultato c’è una strategia. E dietro a una strategia, una testa (e una squadra). Trattasi di un londinese educato a Cambridge, Philip Rylands, 63 anni ben portati, elegante sul classico. È direttore della Guggenheim dal 2000 ma anglo-veneziano da decenni, studioso e conoscitore del nostro Paese da Palma il Vecchio a Mimmo Paladino. Senza essere mai stato a Pompei. E senza ricordare tutti i nomi, non di rado irrilevanti, dei nostri ministri dei Beni culturali. Sui paradossi italiani “l’Espresso” lo ha intervistato.

Mr Rylands, numeri notevoli i vostri qui a Venezia. Cosa c’è dietro: lavoro, qualità, debolezze altrui?

«Tutto parte dal contenuto. Il cuore è la qualità delle collezioni di Peggy Guggenheim. La seconda ragione è una strategia attiva: mostre temporanee, programmi di formazione, laboratori per bambini, molta comunicazione. I visitatori ritornano sia per i loro vecchi amici, i capolavori di Peggy, sia per la freschezza delle novità: ora, per esempio, la mostra “For Your Eyes Only”, un’importante collezione privata svizzera mai vista in Italia. Il terzo elemento è la bellezza dei giardini, il nostro sculpture garden. La nostra formula è la dualità: permanente e temporaneo, interno ed esterno».

Non tutti i musei, in Italia, colgono questo punto della dualità. Due numeri, intanto, per capire. Qual è il rapporto tra visitatori italiani e stranieri? Quanto è cresciuto il patrimonio di opere?

«Circa 20 per cento italiani, 80 per cento stranieri, di cui un quarto sono americani. Le collezioni constano oggi di circa 500 opere. Esponiamo anzitutto la collezione di Peggy Guggenheim».

Voi siete non profit. Quanto delle vostre entrate annuali è coperto dalla biglietteria?

«Il 57,5 per cento. Il 14 per cento viene da contributi privati».

Venezia va bene, ma la galassia Guggenheim è complessa. La sede di Berlino ha chiuso, quella futura di Abu Dhabi è un processo travagliato. Quanto siete indipendenti da New York?

«La strategia della Foundation è internazionale e policentrica. Bilbao è un successo, ma ha una missione diversa. C’è un progetto per Helsinki. Solo Venezia, con New York, è al 100 per cento della fondazione, senza partner esterni».

Mr Rylands, è curioso che la Fondazione Pinault, sempre osannata dai media, tra Punta della Dogana e Palazzo Grassi faccia molto meno incassi di voi...

«Come posso dire? Noi abbiamo un vantaggio: la tradizione. Peggy aprì il museo nel 1951, e la sua figura ha un’aura carismatica. Secondo: noi offriamo nomi mitologici, Picasso, Dalì, Pollock, i surrealisti, che tutti conoscono. Non era così quarant’anni fa, allora eravamo nella stessa situazione di Pinault. Gli anni passano anche per educare il pubblico. Per molta gente l’arte contemporanea è ancora ostica».

E si direbbe sovraesposta, nei media italiani, rispetto ai suoi numeri reali.

«In un certo senso, sì».

Il moderno, alla fine, attira più del postmoderno. Non tutti lo ammettono.

«Far conoscere il contemporaneo richiede tempo. Ma è vero che i classici del moderno tengono bene. Spesso attirano più dei classici antichi. Basta vedere le mostre monografiche in varie città italiane: Warhol, Picasso, Klimt, Kandinsky, Pissarro. Tutti modernisti. È un codice che ancora funziona. Pinault si muove in un’area più rischiosa, ma l’uso di Punta della Dogana dimostra che l’offerta culturale di Venezia ha integrato sia il moderno sia il contemporaneo. Una volta c’era solo la Biennale; che ormai, dai Giardini e dall’Arsenale, ha invaso l’intera città. Notevole. Adesso mi aspetto molto dalla Biennale Architettura ideata da Rem Koolhaas».

Cosa pensa di due istituzioni recenti come il Maxxi a Roma e il Museo del Novecento a Milano?

«Non sono paragonabili. Il Museo del Novecento ha una magnifica collezione italiana, e noi sentiamo di avere molto in comune con loro. Il modello Maxxi è più vario e trasversale, è una opera iconica e una vera novità per Roma».

In molti nuovi musei l’architettura espressiva del contenitore non rischia di distrarre dal contenuto?

«È vero, il rischio c’è».

Qualche novità italiana che l’ha colpita?

«Per esempio mi hanno sorpreso le Gallerie d’Italia a Milano, le collezioni bancarie esposte in piazza Scala. Ma quel che mi stupisce di più è il calendario di mostre, spesso di qualità, in tante città medie e piccole: a Padova, Rovigo, Ferrara, Bologna, Forlì, Mantova, Vercelli. È la forza del policentrismo italiano. In Inghilterra e Francia questa offerta non c’è, sono ancora accentrate sulle capitali».

La Galleria nazionale d’arte moderna a Roma, con il suo patrimonio di opere, è solo al 55° posto nella classifica dei musei 2013. Nel cuore di Villa Borghese. Deludente.

«In effetti. La questione pubblico-privato è complessa. Noi a Venezia abbiamo spesso avuto in passato contributi dalla Regione Veneto. Ora siamo indipendenti da aiuti pubblici, pur gestendo un edificio vincolato. Il nostro budget annuale è di 6,5 milioni: certo se avessimo un aiuto da un ente locale sarebbe apprezzato. Siamo liberi di interagire con i nostri partner, le Intrapresæ Collezione Guggenheim, una ventina di aziende che ci aiutano a finanziare spese variabili e mostre temporanee, insieme alla banca Bsi. Io posso pianificare oggi una mostra per il 2017. Nei musei statali magari il budget è approvato in aprile e va speso entro dicembre: il che esclude una programmazione di lungo termine».

A proposito di sponsor: modelli diversi. Ferragamo paga il restauro di otto sale degli Uffizi come atto di liberalità, senza chiedere benefici immediati; Della Valle finanzia i restauri del Colosseo, certo più onerosi, ma con una forte enfasi sul ritorno d’immagine. Qual è preferibile?

«Mi vuol mettere in imbarazzo? La risposta sta a metà. Un modello di sponsorizzazione deve basarsi sullo scambio, sul do ut des. È corretto garantire speciali benefici alle imprese sponsor: dalle serate riservate alla deducibilità fiscale».

È sconsigliabile ricoprire i ponteggi del Colosseo con affissioni di scarpe Tod’s?

«Dico solo che non tutto è comunicazione. C’è dell’altro: la partecipazione. Il business guarda alla cultura, la cultura al business. Spesso c’è invidia, ma entrambe le parti ne beneficiano. I manager acquisiscono una vetrina su un nuovo mondo, per loro è vantaggioso».

Ragionamento olivettiano.

«Se vuole... Aprirsi a mondi esterni è un bene. Alla Collezione Peggy Guggenheim, ad esempio, non esponiamo i marchi degli sponsor, ma garantiamo loro l’esclusività merceologica: una sola impresa di orologi, una sola di mobili, per capirci. Certo, una buona dose di filantropia è importante che ci sia».

Il ministro Franceschini, nel recente decreto legge Cultura e turismo, introduce l’Art bonus. Il privato disposto a una donazione per il restauro di un bene artistico potrà contare su un credito d’imposta del 65 per cento in tre anni. Può essere utile secondo lei?

«Credo molto in questo tipo di agevolazioni fiscali. Trovo che sia una formula democratica: il privato decide cosa sostenere e il governo rinuncia al 65 per cento dell’introito fiscale sul 100 per cento donato. Mi auguro solo che non ci siano troppe restrizioni che vincolino questo Art bonus. Scoraggerebbero la volontà dei privati a sostenere i beni».

I capolavori possono viaggiare? È opportuno che i Bronzi di Riace vengano prestati all’Expo 2015?

«Sono simboli della classicità mediterranea. Prima di mandarli all’Expo chiederei un parere scientifico al conservatore, e, nel caso, perché no».

Mantenerli a Reggio Calabria, città periferica e in crisi turistica, avrà senso anche in futuro?

«Diciamo che quella è, in senso filologico, la loro area di appartenenza».

Lei è un vero diplomatico. Se potesse dirigere un museo italiano quale sfida le piacerebbe?

«Preferibilmente un museo privato».

La colpisce che ogni anno l’Italia s’inventi un ministro dei Beni culturali?

«Sì. Cosa posso dire? Non vado così spesso a Roma».

È una fortuna?

«No di certo: io adoro Roma. Devo dire, però, che mi incuriosisce cosa sta succedendo a Milano: Palazzo Reale, Novecento, Hangar Bicocca, Triennale, il prossimo Museo delle culture, la Fondazione Prada. Clima vivace».

È vero che non è mai stato a Pompei?

«Sì. Non ho esperienza diretta, ma mi colpisce un altro paradosso: più visitatori riceve, più diminuisce l’area visitabile. C’è comunque una forma di schizofrenia della classe dirigente italiana...».

In che senso?

«Quella frase, sempre ripetuta, che l’Italia possiede il 50 o il 70 per cento del patrimonio artistico mondiale mi pare un luogo comune. Altrimenti come si spiega che i Beni culturali sono la Cenerentola dei ministeri di ogni governo? Questo è il Bel Paese di Leonardo, Caravaggio, Tiepolo, Veronese. I Beni culturali dovrebbero essere un ministero chiave, con un budget tra i maggiori in assoluto. Ma c’è un’altra cosa che veramente non capisco».

Confessi, Mr Rylands.

«La devastazione dei graffiti sui muri delle città storiche. Una cosa atroce, che si potrebbe affrontare e risolvere in pochi mesi. Il perdurare degli orribili graffiti è uno degli ultimi misteri d’Italia».

Pubblicità

Cultura

giugno, 2014Philip Rylands: "E pensare che avete Leonardo e il Colosseo"

Perché la collezione privata che porta il nome di Peggy Guggenheim sul Canal Grande è più visitata di tanti altri musei? Risponde il direttore. Che ci dà una lezione

L'edicola

La pace al ribasso può segnare la fine dell'Europa

Esclusa dai negoziati, per contare deve essere davvero un’Unione di Stati con una sola voce

Pubblicità