Italiavirus 2020-2022

Ritorno a Nembro, dove due anni fa cominciò la pandemia

Il 23 febbraio, i primi due pazienti. Poi il flagello: il Covid-19 fa più vittime dell’ultima guerra. 188 vite perdute raccontate nel libro di un grande cronista tornato nel suo paese

Dopo, quando il flagello è passato, restano appesi alla memoria dettagli insignificanti rispetto all’enormità dell’evento. Per me sono due fotografie che mi mandò su WhatsApp mio cognato Flavio. Nella prima, scattata alle ore 17.17 di domenica 23 febbraio 2020, era raffigurata una folla straripante all’Esselunga di Nembro. Nella seconda, scattata nello stesso luogo l’indomani alle 9.03, c’era il solo pacco da mezzo chilo di rigatoni Barilla rimasto. Vuoti gli scaffali, vuoto il negozio.

Dalla folla al deserto, se si volessero trovare i presagi del futuro prossimo che ci sarebbe toccato in sorte. Il supermercato aveva incassato nel breve volgere di un pomeriggio ottocentomila euro. Era stato il moderno assalto ai forni, pur pacifico e senza violenze. Era l’accaparramento dei tempi di guerra, così famelico nei racconti dei nostri genitori e nonni. Eppure a Nembro non c’erano avvisaglie di un conflitto.

Ho sempre rifiutato, e ancora rifiuto, il parallelismo tra il coronavirus e la guerra pigramente adottato poi fino all’usura. A chi me lo proponeva, in quanto per lunghi anni inviato nelle aree più calde del pianeta, amavo rispondere con una battuta: «Dalla guerra si esce denutriti, dalla pandemia usciremo obesi». Trovavo assurdo che fossero messe sullo stesso piano una catastrofe causata dall’uomo, in cui l’uomo è lupo per l’uomo, e una in cui c’è un nemico invisibile che non fa distinzioni e non ha ideologia, non prova desiderio di sopraffazione, né piacere nel massacro.

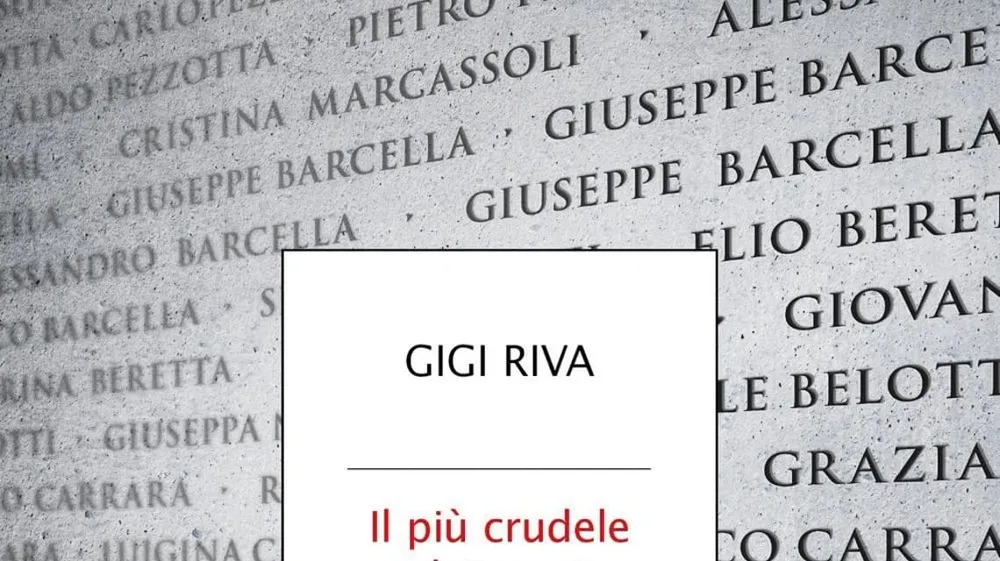

Non era una guerra, dunque, ma si moriva come in guerra. Le cifre, impietose, lo dimostrano. Sulla lapide a ricordo dei caduti davanti al cimitero di Nembro ci sono 126 nomi per la Prima guerra mondiale, 98 per la Seconda. Di Covid-19, tra la fine di febbraio e aprile 2020, sono morte 188 persone, 164 a marzo, il più crudele dei mesi, su una popolazione di 11.500 abitanti.

Molte di loro erano amici, conoscenti, o semplici volti noti nel panorama umano del mio paese. Una generazione spazzata via, le successive a leccarsi le ferite, rimboccarsi le maniche e chiedersi ancora e ancora: perché Nembro?

Quel 23 febbraio

La caccia al cibo non era il sintomo del panico ma della precauzione. A scatenare la bulimia dell’accumulo una notizia che si era diffusa nel primo pomeriggio verso le 14, e sui social era diventata virale, termine dalla doppia valenza, tecnologica e sanitaria, sul quale si poteva ironizzare date le circostanze: «Due casi di coronavirus, chiuso il pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo».

Quando la lessi, a 350 chilometri di distanza, il pensiero non corse all’eventuale pericolo immediato per i miei familiari. Come più o meno per tutti allora, il mio orizzonte non contemplava il peggio. All’ignoranza, alla mancanza di informazioni scientifiche attendibili, alla situazione inedita per la mia generazione, si sommava una personale inclinazione all’ottimismo. Il pensiero andò piuttosto a mio padre Gianni, scomparso nel 2006, che a quell’ospedale aveva dedicato gran parte delle energie fino a considerarlo “suo” benché fosse un semplice magazziniere della farmacia. Mi era sembrato naturale che fosse spirato proprio lì, in un letto del reparto di medicina.

Gli avevo dato l’ultimo bacio nella sagrestia dell’attigua chiesa di Santa Maria della Pace, che un tempo era stato il suo ufficio e che poi era stata adibita a sala mortuaria della casa di cura. Non sapevo, non potevo sapere, che quel luogo, pochi giorni dopo i primi due contagiati, avrebbe ospitato cataste di cadaveri ammucchiati e chiusi nei sacchi dell’immondizia.

L’ospedale di Alzano Lombardo serve tutta la Bassa Valle Seriana, Nembro compreso. Si chiama Pesenti-Fenaroli in onore dei due benefattori, l’ingegner Cesare Pesenti, dell’omonima e famosa stirpe di cementieri, e sua moglie Teresa Fenaroli. Per la comunità è un motivo di orgoglio, un punto di riferimento, oltre che un’occasione di lavoro. Papà Gianni stesso era stato assunto, quarantenne, quando era stato costretto a lasciare l’impiego nella tipografia del paese perché il piombo gli aveva danneggiato i reni: un padre con tre figli a carico non poteva rimanere senza stipendio ed era scattata la solidarietà sociale. Il Pesenti-Fenaroli era garanzia di cure adeguate senza doversi allontanare da casa, quasi un amico di cui potersi ciecamente fidare. Dato però il ridimensionamento subito a causa delle molteplici ristrutturazioni della sanità lombarda, vox populi voleva che il livello delle cure prestate non fosse più quello del passato. Papà avrebbe sofferto delle dicerie su questo presunto depauperamento, così come sarebbe stata per lui una ferita la forte esposizione mediatica, il “chiacchiericcio” scatenato da un problema mondiale partito addirittura dalla Cina: e per lui il chiacchiericcio era sempre sgradevole, anche quando in positivo.

La ritrosia proverbiale nei bergamaschi, tanto da produrre l’adagio per cui è bene finire sul giornale solo in due occasioni legate all’anagrafe, quando si nasce e quando si muore. Ora davanti all’ingresso dell’ospedale c’erano le troupe televisive, i passanti che scattavano fotografie con il telefonino, mentre i siti internet facevano rimbalzare informazioni a caratteri cubitali premurandosi di fornire al grande pubblico le coordinate: Alzano Lombardo, inizio della Valle Seriana, a pochi chilometri da Bergamo.

Il direttore medico dell’ospedale Francesco Marzulli, sessantadue anni, tarantino trasferitosi al Nord per amore, capelli argentati in capo a un fisico tonico, specializzato in igiene e sanità pubblica con una passione per l’analisi dei dati, nella tarda mattinata del 23 febbraio, domenica, si era concesso come d’abitudine un po’ di jogging per mantenersi in forma. Verso mezzogiorno era rincasato, lo aspettavano per il pranzo moglie, figlia e nipotino. Stava per infilarsi sotto la doccia quando squillò il telefono. Era il dottor Fabrizio Querci, di medicina generale, responsabile della diabetologia.

«Marzulli, buongiorno, scusa la chiamata, ma abbiamo due positivi al Covid».

«Querci, se è uno scherzo non ne ho nessuna voglia».

«Figurati se scherzo».

«Gli hai fatto tu l’anamnesi? Hanno avuto contatti con la Cina?»

«No. Gliel’ho chiesto, uno mi ha risposto: “La Cina al so gnach indòe l’è». La Cina non so nemmeno dove sia.

«Chiedi se ha avuto figli, familiari o conoscenti che sono stati in Cina. Il protocollo non lo prevede, ma tu chiediglielo lo stesso».

«Già fatto. No».

«Ho bisogno di riflettere. Ti chiamo tra dieci minuti».

Dalla sala da pranzo lo reclamavano a gran voce, il cibo era nei piatti, ma il dottor Marzulli aveva la testa altrove. «Se è come dice Querci», valutò, «se gli infettati non hanno avuto contatti con la Cina c’è una sola spiegazione: l’epidemia è già largamente diffusa sul territorio e i due ricoverati sono solo la punta di un iceberg. Siamo nella merda».

Di nuovo il telefono, chiamavano dal pronto soccorso.

«Dottore, qui siamo tutti preoccupati, abbiamo paura».

«Chiudete il pronto soccorso, anzi l’intero ospedale. Mandate voi la comunicazione. Io sto arrivando».

Mangiò un panino, preparò una piccola borsa e alla moglie che lo guardava interrogativa spiegò: «Non so quando potrò tornare». Non era raro che dovesse assentarsi all’improvviso per un’emergenza. Questa minacciava di essere assai più impegnativa del solito.