«È stato un lavoro faticoso, andavo da lui con il registratore in mano, sapendo che avremmo finito per bisticciare», racconta Susanna: «Ma soprattutto è stata una sfida. Papà non è un uomo d’emozione, non esterna i sentimenti. La parte emotiva la riserva alla fotografia, è il modo che ha scelto per esprimersi».

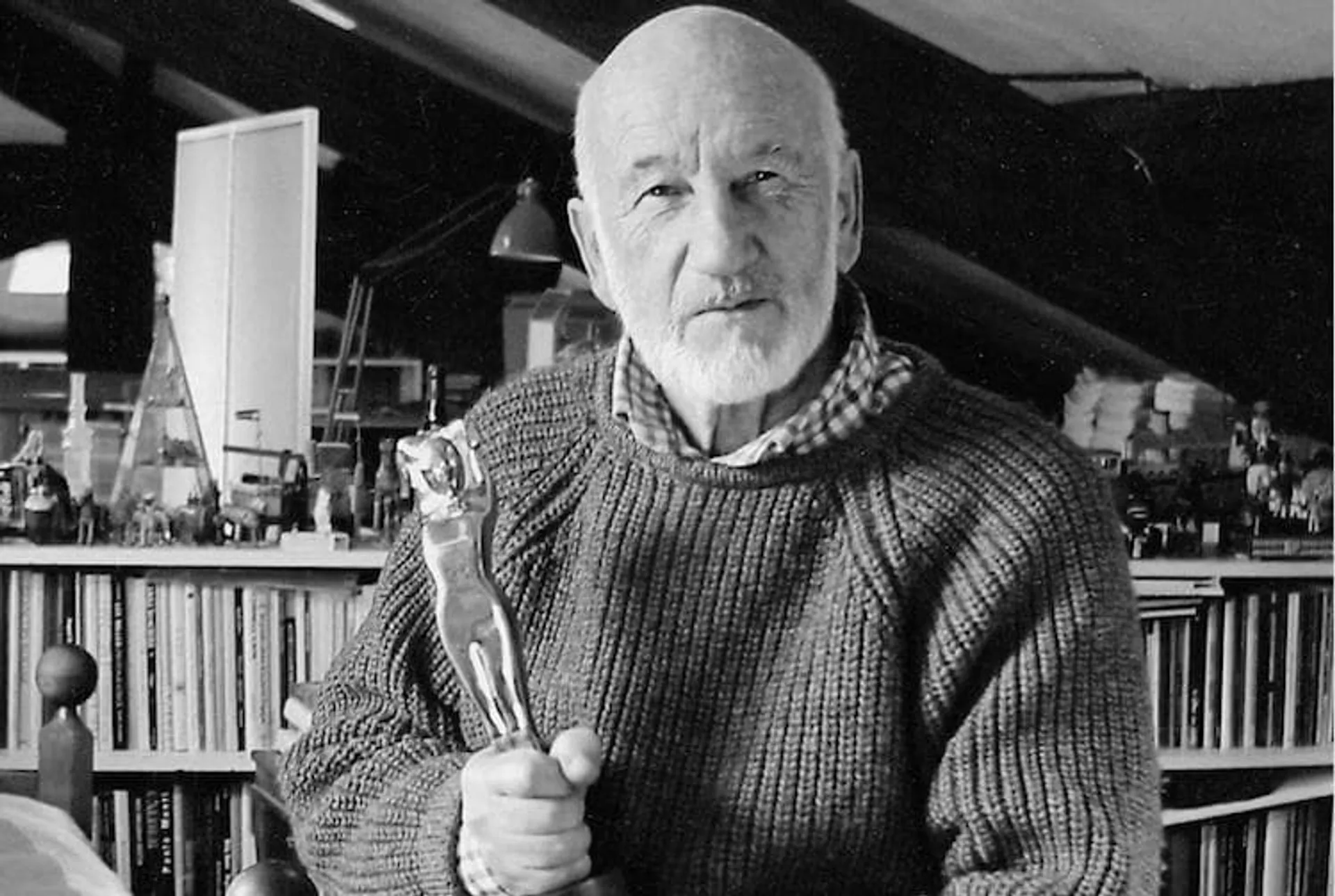

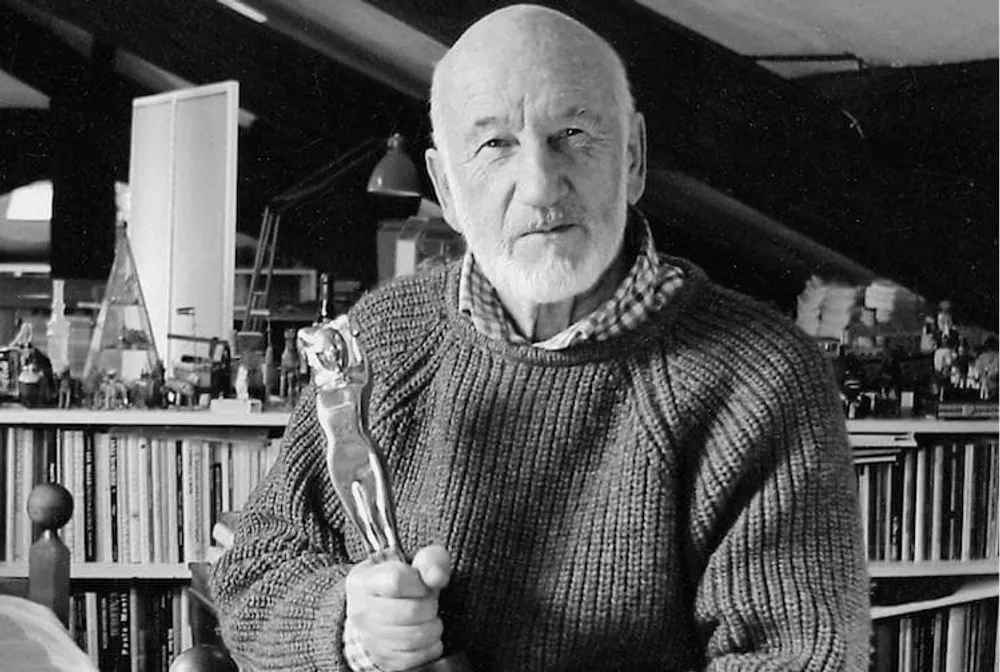

Nelle righe introduttive al libro Susanna scrive: «Mi auguro che i lettori possano trovare in queste pagine l’uomo che sta dietro la macchina fotografica», come l’ha scoperto lei, trasformando in racconto i luoghi mitici dell’infanzia del padre, Santa Margherita Ligure e il rapporto con i genitori, poi la guerra e gli anni di Roma, di cui lei fino a pochi mesi fa sapeva poco. La storia di un fotografo, la storia di una famiglia, si mischia alla storia del Paese. In queste settimane Gianni Berengo Gardin è nella sua casa di Camogli, è lì che lo raggiungo al telefono. «Pronto, qui Berengo», dice alzando la cornetta all’ora dell’appuntamento.

Buongiorno Berengo, che fa a Camogli in semi-lockdown?

«Sono sempre chiuso in casa, ma non mi annoio. Ho un pezzetto di terra, non un vero e proprio giardino, ma abbastanza grande da farmi stare sempre all’aperto. Lì, tra le piante, sto bene. L’aria è buona, abbiamo da mangiare, siamo fortunati. Mia moglie ogni tanto si muove, va in città. Quanto a me, non ho contatti con l’esterno».

La città le manca?

«Devo essere onesto? No. Mi manca la casa di Camogli quando sono a Milano».

Lo dice con stupore.

«Una volta ero un uomo di città, venivo pochissimo al mare. Quattro giorni per ferragosto, una settimana per Natale, poi, con gli anni, ora che sono praticamente in pensione, ho cambiato gusti e ho imparato ad amare la natura. Amo stare qui».

Il desiderio di natura è aumentato con l’isolamento, in questi mesi di pandemia?

«Sono stato urbano quando avevo un’ attività più intensa. Man mano che ho smesso ho capito che mi piace tornare a Milano, ma che senza Camogli non so stare. Anche prima dell’epidemia, ogni mese venivo qui con mia moglie per una settimana. A respirare».

È stato facile condividere dei ricordi intimi con sua figlia Susanna?

«Il merito del libro è tutto di mia figlia. Susanna mi ha estorto ricordi, mi ha interrogato più che intervistato. Io mi sono limitato a riportare alla mente fatti, aneddoti, persone».

Lei è sempre parco di parole.

«Parlo poco, sì. Tante cose che racconto nel libro i miei figli non le conoscevano. Più che un racconto direi che è stata una rivelazione».

Di una vita intensa.

«Di una vita normale fatta di grandi esperienze fotografiche, ecco direi questo: ho avuto una vita non caratterizzata da grandi esperienze personali. Ho vissuto la fotografia».

C’è qualcosa che le è costato fatica condividere con sua figlia?

«Il periodo della guerra, quando ero ragazzo. Non è stato faticoso, ma mi ha emozionato. Molto».

Nella prima parte del libro racconta gli anni della sua infanzia a Santa Margherita Ligure, il luogo mitico dell’hotel di lusso, l’Imperiale, dove è cresciuto, i vestiti alla marinara, l’agiatezza che ha respirato. Pensa che quel benessere abbia influenzato il suo sguardo prima e in seguito le sue posizioni politiche?

«Direi di sì, a scuola i miei compagni erano tutti figli dei dipendenti dell’albergo di mia mamma, spesso mi sentivo diverso da loro. Mi seccava questo sentimento di estraneità, percepivo la differenza tra me e gli altri bambini, ma volevo sentirmi come loro e cercavo in ogni modo di cancellare e ridurre le distanze».

Che madre è stata la sua?

«Carmen, mia madre, era svizzera, una donna energica, una femminista ante litteram, laica, aperta, socialmente attiva. Ecco, mia madre mi ha abituato ad avere un rapporto con gli altri ragazzi, a non farmi sentire diverso. Ma quegli anni sono stati importanti perché lì ho cominciato a capire cosa fosse la differenza di classe».

Poi gli affari dell’Imperiale cominciano ad andare male, i suoi genitori saldano i debiti, i soldi rimasti sono pochi, vi trasferite a Roma. Inizia la Seconda guerra mondiale. Una delle frasi che più mi ha colpito dei suoi anni romani è legata alla Ica Halloh a soffietto di sua madre. Quando i tedeschi occupano la città chiedendo alla popolazione di portare in questura oltre alle armi le macchine fotografiche, lei, ancora bambino, prende la macchina fotografica e comincia a scattare. Scrive: “Se i tedeschi non volevano che le usassimo dovevano avere grande potere”. Ne hanno ancora?

«In parte. Dipende dalla serietà del lavoro. Quando si vuole documentare, la macchina fotografica ha ancora il grande potere di un tempo. Quando si fanno brutte foto col telefonino non parlerei nemmeno di fotografia. Ci sono foto serie, che hanno potere, e foto inutili, che non ne hanno».

Com’è una foto inutile?

«Una fotografia è inutile quando non comunica niente. Se non ha niente da comunicare è inutile farla».

E com’è una foto buona?

«Com’è una foto buona me l’ha insegnato il mio amico Ugo Mulas. Mi mostrava le foto, io gli ripetevo che erano bellissime, stupende. Lui mi ha rimproverato, dicendo: devi dire che è una buona fotografia, non una bella fotografia. Mulas mi ha insegnato che una foto, anche tecnicamente perfetta, può essere priva di significato, non avere niente da dire. La foto buona comunica».

Lo spazio è centrale nelle sue fotografie. L’uomo è nello spazio, l’uomo e lo spazio sono una combinazione e da questa combinazione emerge la realtà.

«È così nelle immagini che riproducono il mondo contadino, la vita quotidiana della comunità rom, e il mondo industriale, le foto scattate per l’Olivetti. È così per le immagini nei manicomi, con Basaglia. Ho sempre cercato di partire dall’esterno. Ho bisogno di capire dove si trovano i soggetti che fotografo prima di fotografarli. Ho bisogno dell’anima di uno spazio per conoscere l’uomo. Questo approccio è particolarmente evidente nelle sue immagini alla Olivetti. L’industria allora non era solo sinonimo di produzione. L’industria era lavoro culturale. E Adriano Olivetti ha avuto il pregio di fare molto lavoro culturale. Organizzava mostre di pittura per gli operai in fabbrica perché la sera erano stanchi per visitare un museo, e lui portava il museo sui luoghi della produzione. Ogni fabbrica aveva una biblioteca con libri e giornali da leggere nell’intervallo di mezzogiorno. Era un altro approccio al lavoro, e in particolare al lavoro della fabbrica. Oggi industria significa solo produrre beni. Raramente è sinonimo di cultura».

In “Morire di classe” ha documentato, insieme a Carla Cerati, la condizione dei malati di mente nei manicomi. Quelle fotografie diedero uno straordinario contributo alla costruzione del movimento di opinione che avrebbe condotto all’approvazione della legge Basaglia.

«Era una fotografia portatrice di cambiamento. Anche lì lo spazio era centrale. Sì, perché non ho mai fotografato la malattia, non mi interessava. Mi interessava piuttosto documentare le condizioni in cui vivevano i malati. Basaglia è stato un grande rivoluzionario e lavorare con lui significava anche documentare come stava cercando di cambiare tutto della relazione dei malati con la malattia e di conseguenza con lo spazio».

Che rapporto ha avuto col pudore, in quell’occasione? C’è stato un momento, di fronte agli occhi o al corpo di un malato di mente, in cui ha pensato: non scatto, non ce la faccio?

«No, perché sentivo il dovere della denuncia. Basaglia cercava di cambiare approccio verso la malattia mentale, capire come e cosa fare. Lui cercava di migliorare le condizioni dei malati, e io ho avuto il privilegio di fotografare quegli sforzi e quei tentativi».

Nel libro parla con intensità del suo rapporto con Venezia. Gli anni di lavoro nel negozio di famiglia e il dispiacere per l’anima smarrita della città, che il suo lavoro sulle Grandi Navi testimonia. Pensa che l’epidemia, nonostante il dramma economico che trascina, possa aiutare Venezia a ritrovare la sua identità?

«Me lo lasci dire con una frase. Venezia avrebbe dovuto migliorare senza bisogno di una pandemia. Questi mesi sono un disastro per tutti. Venezia avrebbe dovuto cambiare prima».

Il titolo di uno dei suoi libri è: “L’occhio come mestiere”. Che lavoro è stato, che lavoro è il lavoro del fotografo?

«La fotografia è la mia passione. Non è mai stata una fatica, neppure quando da giovane partivo da casa all’alba e lavoravo dalle cinque di mattina fino a sera, quando calava il sole. Quando si agisce spinti dalla passione non ci sono pesi, non c’è fatica. Poi sono stato un uomo fortunato, certo. Potevo scegliere i lavori da fare. E guardandomi indietro posso dire di non aver mai fatto un brutto lavoro per denaro. Ho fatto solo lavori belli, almeno lavori in cui mi riconoscevo. Magari pagati poco ma intensi».

C’è una foto che non ha fatto?

«Ho perso tante fotografie, ma le foto perse le dimentico subito. Non sono un uomo da rimpianti».

Lei è un fotografo da rullino. Scatta ancora in pellicola, non ama la fotografia digitale.

«L’analogica è la forma dell’attesa».

Cos’è il tempo per Berengo Gardin?

«L’attesa mentre fai una foto. A volte una buona fotografia la vedi subito, e la scatti perché è un colpo d’occhio. La capti immediatamente e la fai. In certi casi, invece, è necessario aspettare che cambi qualcosa. Che il soggetto si trasformi nello spazio. Che questo cambiamento trasformi una foto banale in una foto interessante».

Com’è una foto interessante?

«Vede, tendiamo a pensare che se facciamo facilmente una foto non sia buona. Che lo sia solo se incontriamo delle difficoltà materiali, logistiche. Se abbiamo faticato a farla. Spesso, invece, non è così. È anzi vero il contrario. La foto buona la fa il soggetto, insieme alla capacità del fotografo di intercettare il momento giusto dello scatto».

Lei è un uomo di sinistra, le chiedo cos’è la politica, per lei, oggi?

«La politica è un mestiere come un altro. Uno fa l’ingegnere, il negoziante, l’altro fa il politico. Un mestiere privo di entusiasmo. Un’occupazione che garantisca un tornaconto, non il bene collettivo. La politica, oggi, non ha attenzione alla comunità. Li guardo, in tv, e la cosa che mi colpisce è la totale assenza di onestà di giudizio. Sono tutti uomini di superficie, invece…».

Invece?

«Servirebbe un uomo come Berlinguer».