Un’apocalisse. Un pericolo grave quanto quello del terrorismo o del riscaldamento globale. Non usa mezzi termini Dame Sally C. Davies, la donna nominata Chief Medical Officer dal governo britannico che nel 2015, prima che la Brexit lo spazzasse via, ha convinto il premier David Cameron a prendere sul serio la minaccia imminente. Dunque a occuparsi di batteri, anzi di superbatteri. E cioè del fatto che gli antibiotici, i farmaci che da oltre un secolo tengono a bada le malattie infettive, cominciano a non funzionare più.

Si chiama “antibioticoresistenza”, e secondo Davies, fa ogni anno 700 mila morti nel mondo, 50 mila solo tra Europa e Stati Uniti. E nel 2050, se nessuno porrà rimedio, si arriverà a 10 milioni di vittime, più di quante ne facciano oggi cancro e malattie cardiovascolari messe insieme.

La colpa? «È di tutti noi», dice all’Espresso Davies dal suo quartier generale di Whitehall, da dove sovrintende a tutte le questioni di salute pubblica del Regno Unito: di noi cittadini, noi politici, istituzioni, medici, aziende farmaceutiche. Di chi prescrive antibiotici senza necessità, di chi li assume senza controllo, di chi ne abusa sugli animali da allevamento, di chi non vigila e di chi non decide. E anche di chi non fa ricerca nel settore perché pensa che non sia economicamente conveniente.

La minaccia è tanto incombente che lo scorso 21 settembre sono state persino le Nazioni Unite a occuparsene, nel corso dell’Assemblea Generale. Riuniti a New York, i rappresentanti dei Paesi membri - tra cui l’Italia - hanno riaffermato l’impegno a sviluppare piani di azione per contrastare il fenomeno, impegno già preso nel 2015 con l’approvazione di un documento di azione globale.

I dati parlano da soli. Le antibioticoresistenze, dice il Fondo monetario internazionale, potrebbero gravare del 3,5 per cento sulla crescita mondiale, per un totale di circa 100 miliardi di dollari. Solo in Europa, dice lo European Centre for Desease Prevention and Control di Stoccolma, le infezioni provocate dai batteri resistenti assorbono un miliardo e mezzo di euro di risorse ogni anno. E anche la Banca mondiale ci mette il carico: l’antibioticoresistenza potrebbe avere effetti economici negativi pari, se non superiori, a quelli della crisi del 2008. Nel peggiore degli scenari, nel 2050 l’antibioticoresistenza porterebbe il Pil mondiale a crescere ogni anno del 3,8 per cento in meno rispetto alle proiezioni. A rimetterci sarebbero soprattutto i paesi in via di sviluppo, che potrebbero rallentare la crescita fino al 5 per cento.

Una catastrofe senza confini, dunque. Ma che vede uno dei suoi epicentri proprio nell’Italia. Da noi le cosiddette ICA, cioè le infezioni correlate all’assistenza, quelle che si trasmettono negli ospedali dove le condizioni igieniche non sono più che controllate, colpiscono oltre 280 mila pazienti ogni anno, provocando tra i 4.500 e i 7 mila decessi, con costi superiori a 100 milioni di euro.

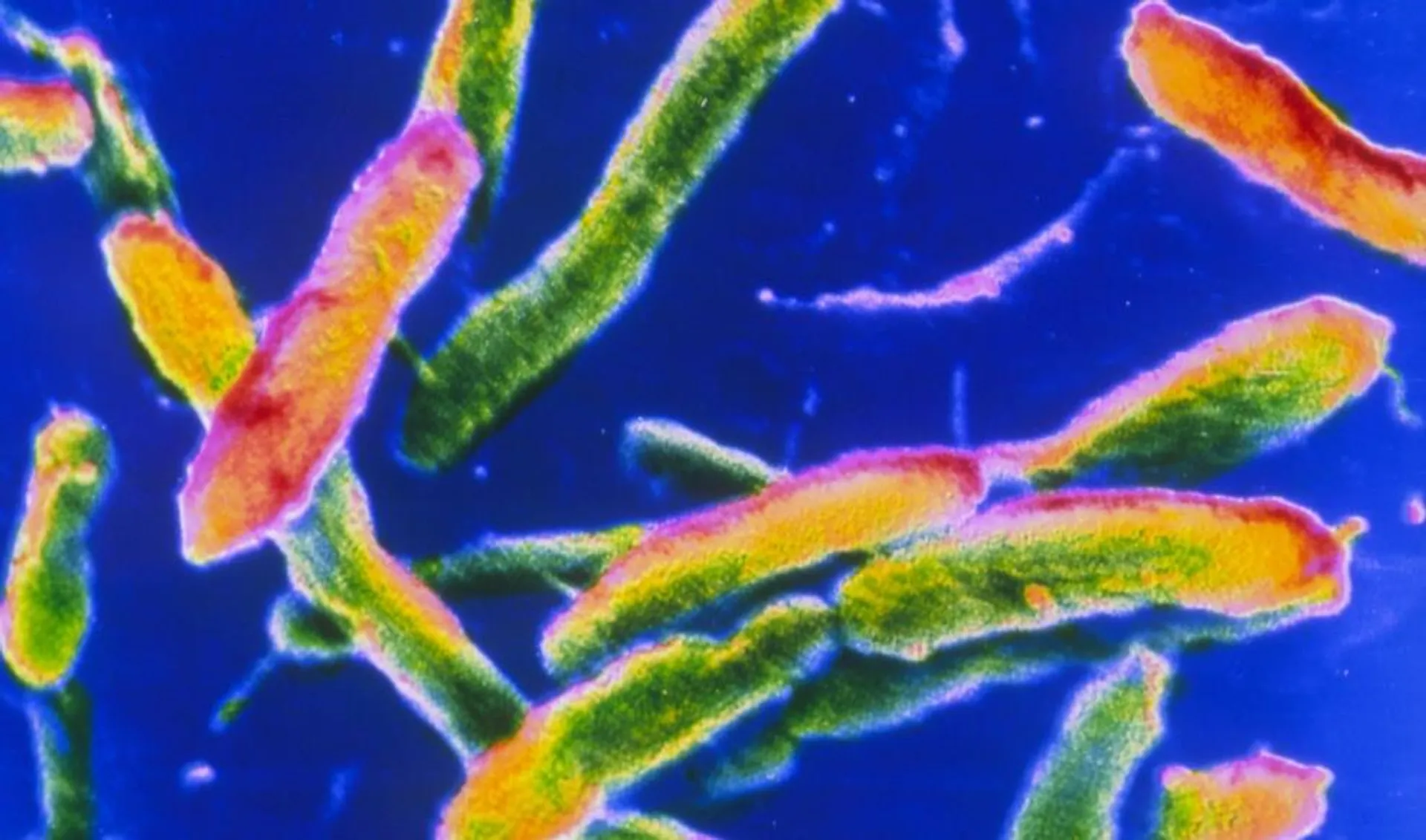

Ed è proprio il nostro Paese a sollevare le maggiori preoccupazioni. La penisola, insieme alla Grecia, è la regione europea con il maggior rischio di resistenza per batteri come Pseudomonas aeruginosa o Klebsiella, insensibile anche alla piperacillina. E nei nostri ospedali si diffondono ceppi resistenti di Escherichia coli, Acinetobacter, e del temibile Staphylococcus aureus.

La nostra colpa, concordano tutti gli esperti, è l’uso smodato e improprio di antibiotici: siamo al quinto posto in Europa per l’uso di questi farmaci per la salute umana. Ma ancora più grave, spiega Roberto Bertollini, già direttore del Centro europeo dell’Oms, è quello che accade nei nostri allevamenti, dove gli animali sono sottoposti a un vero e proprio bombardamento per aumentare la resa ed evitare il diffondersi delle infezioni in condizioni di sovraffollamento.

Trovandoci nella sgradevole posizione di “untori”, dovremmo insomma prendere il toro per le corna e affrontare il problema. Ma al di là di incontri, convegni, vertici e documenti pieni di buone intenzioni, non si vede all’orizzonte una strategia integrata di contrasto, un piano di investimenti a lunga scadenza per arginare il fenomeno.

Le Regioni si muovono, ma in ordine sparso: Toscana, Emilia Romagna e Campania hanno messo in piedi nel 2013 un sistema di monitoraggio delle resistenze attraverso la rete dei laboratori di microbiologia regionali, per avere un quadro epidemiologico del problema. Sempre la Toscana partecipa alle “Buone pratiche per la sorveglianza e il controllo dell’antibiotico-resistenza”, un progetto biennale finanziato con 494 mila euro dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccn) con capofila la Regione Emilia-Romagna e che coinvolge anche Lombardia, Piemonte, Lazio, Campania e Calabria.

La Regione Veneto, dal canto suo, rappresenta il governo italiano allo European Observatory on Health Systems and Policies, insieme ai governi di Paesi europei, centri di ricerca e istituzioni internazionali, per fornire raccomandazioni alle istituzioni europee relative all’innovazione nel campo degli antibiotici. Le società scientifiche, invece, promuovono campagne di comunicazione. L’ultima per esempio sarà presentata il 20 ottobre dalla Società Italiana di Terapia Antinfettiva. Ma ciascuna corre per sé. «Esistono tante iniziative sul territorio, ma l’Italia si muove sempre in un’ottica emergenziale. E infatti manca un coordinamento nazionale forte su questo tema», conferma Andrea Vannucci, coordinatore dell’Osservatorio Qualità dell’Agenzia Sanitaria Regionale toscana.

L’antibioticoresistenza è un problema che conosciamo da trent’anni, ma non l’abbiamo preso troppo sul serio. Lo ammettono persino i diretti interessati: «Le istituzioni e il ministero della Salute avrebbero sicuramente potuto fare di più, e farlo prima», dice Stefania Iannazzo, dirigente medico dell’Ufficio prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale del dicastero. «È mancato un coordinamento, obiettivi e strategie condivise tra i diversi attori che hanno un ruolo sia nel generare il fenomeno che nel combatterlo», aggiunge Iannazzo.

Oltre alla strategia nazionale, però, mancano anche gli investimenti. «Nel giugno 2015 il ministero ha messo in piedi un gruppo di lavoro che coinvolge diverse istituzioni ed esperti: l’Istituto superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco, rappresentanti delle autorità sanitarie regionali e delle società scientifiche», dice Maria Luisa Moro, che dirige l’Agenzia sanitaria e sociale dell’Emilia Romagna ed è tra gli esperti coinvolti.

L’obiettivo è stilare un Piano nazionale, una sorta di linee guida per contrastare a tutti i livelli l’antibioticoresistenza. «Stiamo lavorando a un documento che però ancora non è stato finalizzato. Ma non è previsto uno stanziamento di risorse. E in assenza di fondi, tutto il piano farà fatica a decollare». Il piano del ministero può proporre interventi specifici, come ad esempio la possibilità di isolare i pazienti infetti. «Ma poi questi vanno attuati: bisogna vedere se gli ospedali avranno le risorse necessarie per riuscirci», aggiunge Annalisa Pantosti dell’Istituto superiore di Sanità.

Poiché i batteri non conoscono frontiere, dall’altra parte della Manica si guarda con un po’ di apprensione a questa immobilità italiana. Di certo le istituzioni britanniche hanno preso molto sul serio il problema, tanto da aver commissionato nel 2014 all’economista Lord Jim O’Neill (vedi intervista a fianco) un rapporto definitivo sul problema, insieme a una roadmap per uscire dall’emergenza. E la reazione del governo non si è fatta attendere: uno stanziamento di 265 milioni di sterline attraverso il Fleming Fund per migliorare i sistemi di sorveglianza internazionale, altri 50 milioni di sterline per implementare un fondo quinquennale per l’innovazione contro le resistenze. L’impegno a ridurre del 50 per cento entro il 2020 le infezioni “gram-negative” sul territorio nazionale, il dimezzamento delle prescrizioni inappropriate, la collaborazione con Cina e India. E così via.

Sul fronte scientifico lavora invece Alison Holmes, a capo di una task force di esperti dell’Imperial College London, di cui fanno parte oltre 100 esperti di diverse facoltà di Medicina, Scienze naturali e Ingegneria, 13 centri di ricerca e sette organizzazioni esterne come partner. Batteriologi, biologi, informatici, esperti di scienze ambientali, farmacologi, tecnici, esperti di sanità pubblica, tutti insieme per costituire un raccordo tra il mondo della politica, quello della scienza e quello della comunicazione, perché il problema dell’antibioticoresistenza si risolve con uno sguardo a 360 gradi, spiega Holmes all’Espresso. «Si lavora sull’organizzazione interna degli ospedali e sulla tecnologia digitale per migliorare l’aderenza dei pazienti, sull’epidemiologia e sulla clinica, sulla formazione degli infermieri e sulle campagne educative per il grande pubblico. Ognuno ha il suo ruolo in questa battaglia», dice Holmes.

In questa strategia combinata non manca il finanziamento della ricerca farmacologica. Uno studio sugli investimenti in ricerca e sviluppo sulle malattie infettive nel Regno Unito, pubblicato sul Journal of the Royal Society of Medicine, mostra come i primi 20 centri di ricerca abbiano ricevuto (tra il 1997 e il 2010) 2,6 miliardi sterline per oltre 6mila progetti.

Ad aprire i cordoni della borsa sono enti come il Wellcome Trust, il Medical Research Council, la Commissione europea, la Fondazione Bill e Melinda Gates. Ma il governo britannico si muove anche sul fronte privato: «Serve un nuovo modello economico per incentivare le aziende a sviluppare nuovi antibiotici, così come per il mondo della diagnostica», dice Davies. Dunque incentivi e agevolazioni fiscali, corsie preferenziali per l’accesso al mercato. Strumenti che però non sembrano sufficienti alle aziende, che già investono nella ricerca in antibiotici e vaccini il 3,7 per cento dei 137 miliardi di dollari devoluti alla ricerca e sviluppo.«Il quadro è sempre più drammatico, non solo in Italia», dice Pantosti, Ma in generale, conclude la dirigente dell’Istituto superiore di sanità, «là dove è intervenuta la politica per affrontare il problema, ci sono stati grandi miglioramenti».

Attualità

14 dicembre, 2016La resistenza ai farmaci causa 700 mila morti all’anno. E diventerà un’emergenza globale, che riguarda anche l'Italia

Gli antibiotici? Funzionano sempre meno

LEGGI ANCHE

L'E COMMUNITY

Entra nella nostra community Whatsapp

L'edicola

Pedro Sánchez Persona dell'Anno - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso

Il settimanale, da venerdì 12 dicembre, è disponibile in edicola e in app