Un buco nero nella memoria collettiva italiana. Questo è quello che è rimasto a distanza di 40 anni dalla scoperta dell’Aids, la pandemia che dal 1981 ha ucciso più di 35 milioni persone. In quattro decadi l’Italia non è mai riuscita a fare i conti con la sua storia per spiegare dove eravamo e cosa stavamo facendo in quei giorni mentre l’infezione uccideva nel silenzio generale. In America non si contano le produzioni culturali: libri, film, spettacoli teatrali dedicati a quel tempo. In Italia l’oblio. Ci accompagna in quegli anni Enzo Cucco, insieme a molti altri protagonisti di quella storia rivoluzionaria che è stata il F.U.O.R.I. primo movimento per diritti delle persone lgbt.

Cucco oggi ha 61 anni, componente del direttivo dell’Associazione Radicale Certi Diritti, ricorda un’Italia fatta di emarginazione e indifferenza: «L’Aids non l’avevamo vista. La notizia era uscita ma nessuno se n’era accorto. Ricordo un’agenzia: scoperto un tumore molto diffuso nella popolazione americana. Lì si parlò per la prima volta del cancro dei gay. Era il 1981. Un numero spropositato di casi di sarcoma di Kaposi. E noi del FUORI! scrivemmo con un comunicato stampa che aveva più o meno questo tono: ecco, adesso si inventano il cancro dei gay, non è vero. Avevamo torto». La notizia, il viaggio in America e poi la raccolta della documentazione. «Negli Stati Uniti ci spiegavano che non c’entrava l’orientamento sessuale. Tornati a Roma cominciammo a parlare, volevamo risvegliare le coscienze. Ricordo le riunioni nell’ottobre del 1982 con l’ospedale Amedeo di Savoia, quello per le malattie infettive. Li ricordo stupiti, un po’ scocciati. Ripetevano che i casi in Italia non c’erano. Trovammo ascolto soprattutto presso l’Istituto superiore di Sanità. Grazie a un giovane Gianni Rezza, all’epoca un grande radicale e all’allora presidente dell’Istituto che era Giovanni Battista Rossi. Ricordo anche Giuseppe Ippolito molto attento e preparato. Giovanni Battista Rossi, Rezza Ippolito avevano preso contatto con il Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e costituirono insieme a Bruno Donato e Vanni Piccolo il primo gruppo di verifica. La storia della lotta all’Aids comincia in questo modo».

Gianni Rezza oggi è direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giuseppe Ippolito direttore scientifico dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Nomi che rimbalzano nelle cronache della nuova pandemia, in un paese senza tempo. Coinvolti in prima fila negli anni Ottanta erano i giovani specializzandi che vedevano morire intorno amici e amanti, come racconta Massimo Cernuschi, oggi infettivologo del San Raffale e presidente dell’Associazione ASA di Milano: «Morivano due, tre persone al giorno di Aids negli ospedali. Ricordo un amico che aveva scoperto di essere positivo da subito. Stava male per un ascesso al dente. Lo ricoverano. Dopo la diagnosi di linfoma chiese a me informazioni, in quel caso si cercava di omettere diciamo così. Gli dissi: hai una brutta tubercolosi. Capì. Il giorno stesso fece testamento. Il giorno dopo morì».

Si moriva così. Si spariva nel silenzio generale. «Abbiamo perso una generazione. Incontravo tutti i giorni al parco un ragazzo molto dolce, molto tranquillo. Ci facevamo insieme. All’epoca non si parlava di Aids. Era un argomento che veniva rimosso con fastidio. Dopo poco tempo questo ragazzo è sparito. L’ho ritrovato dopo qualche mese con le stampelle, emaciato. Poi è morto», lo ricorda Luigi, oggi volontario del gruppo Salute di Arcigay Torino, 61 anni, ragazzo negli anni del riflusso e della droga: «Ho scoperto di essere positivo soltanto nel 2008. Mi hanno preso per i capelli, come si suol dire. Entrai in ospedale che ero già in Aids». A 13 anni da quell’analisi ripensa agli anni Ottanta «ma anche Novanta e Duemila» come una «dimensione parallela. Si viveva congelati. Ci facevamo insieme e quelli sull’Aids erano discorsi tabù. E poi c’era questo fatalismo: prima o poi ci tocca. Dicevamo. Oppure sopravviveva una coscienza che era molto simile a quella dei no-vax di adesso, fatta di retropensieri: chissà questa malattia cos’è veramente. Sarà un business delle case farmaceutiche. Ed era anche il mio pensiero. Nella mia vita sono stato in comunità sette volte. Ho vissuto da clochard per strada. Nessuno mi ha mai detto: fai un test. Eravamo ai margini drogati e omosessuali. C’è stata certo una generazione che abbiamo perso. Io mi ritengo un sopravvissuto». C’era l’assenza. Delle istituzioni, della politica, della società. Il ministro della Sanità, Donat-Cattin, dopo aver detto «l’Aids ce l’ha chi se lo va a cercare», nel 1988 inviò una lettera a tutti gli italiani per dire che era «consigliabile attenersi» a «un’esistenza normale nei rapporti affettivi e sessuali». Il pregiudizio cresceva e così la disinformazione. «Adesso sono di nuovo in grado di parlarne senza mettermi a piangere», racconta Franco Grillini «Ma c’è stato un periodo in cui non ci riuscivo. Eppure facevo le orazioni funebri, andavo a trovare la gente che si disfaceva negli ospedali. Si moriva in due modi: o rimanevi intatto e normale fino al giorno prima di morire, oppure ti disfacevi, pesavi trentacinque chili. Non so come siamo sopravvissuti».

Non potendo contare sulle istituzioni, la comunità si organizzava. Distribuiva volantini informativi e preservativi fuori dai luoghi considerati a rischio-discoteche, battuage, saune- somministrava test. Marinella Zetti, storica attivista Lgbt, militante ASA | (Associazione solidarietà AIDS) lo racconta: «Si distribuivano preservativi con non poca diffidenza da parte anche di alcune associazioni. Dopodiché c’era questo pregiudizio difficile da sradicare» dice: «Partecipai a una trasmissione di Raidue sul tema. Non ho mai detto di essere sieronegativa. Quindi in mezzo a molte testimonianze apparivo agli occhi dei telespettatori come sieropositiva. Il giorno dopo andai al solito bar per fare colazione, ricordo mi misero in fondo. Isolata. Il proprietario si giustificò: signora ho visto il suo problema però devo metterla qui». Moltissimi i suicidi all’epoca di persone che non vedevano una via di uscita a una malattia che sembrava una sentenza a morte delle più cruente. Tra questi Ottavio Mai, regista e attivista Lgbt, fondatore insieme a Giovanni Minerba del più grande festival Lgbt d’Europa.

Anche Pier Vittorio Tondelli, morto di Aids a 36 anni, scelse il silenzio, casa sua a Correggio. Era un tempo di vergogna e di colpa. Come ricorda Fabrizio Caprara, anche lui attivista lgbt: «All’epoca avere trent’anni era come averne ottanta. C’era una generazione che spariva. Erano il tuo vicino di casa, il figlio dell’amica di tua madre, l’allenatore della palestra, il pasticciere all’angolo. Keith Haring, Tondelli, Ian Charleston, l’affascinantissimo protagonista di Momenti di gloria, Nureyev. Si viveva sospesi nella paura di essersi costantemente infettati, e nel frattempo molti amici scomparivano. Tra questi ricordo Giovanni Forti».

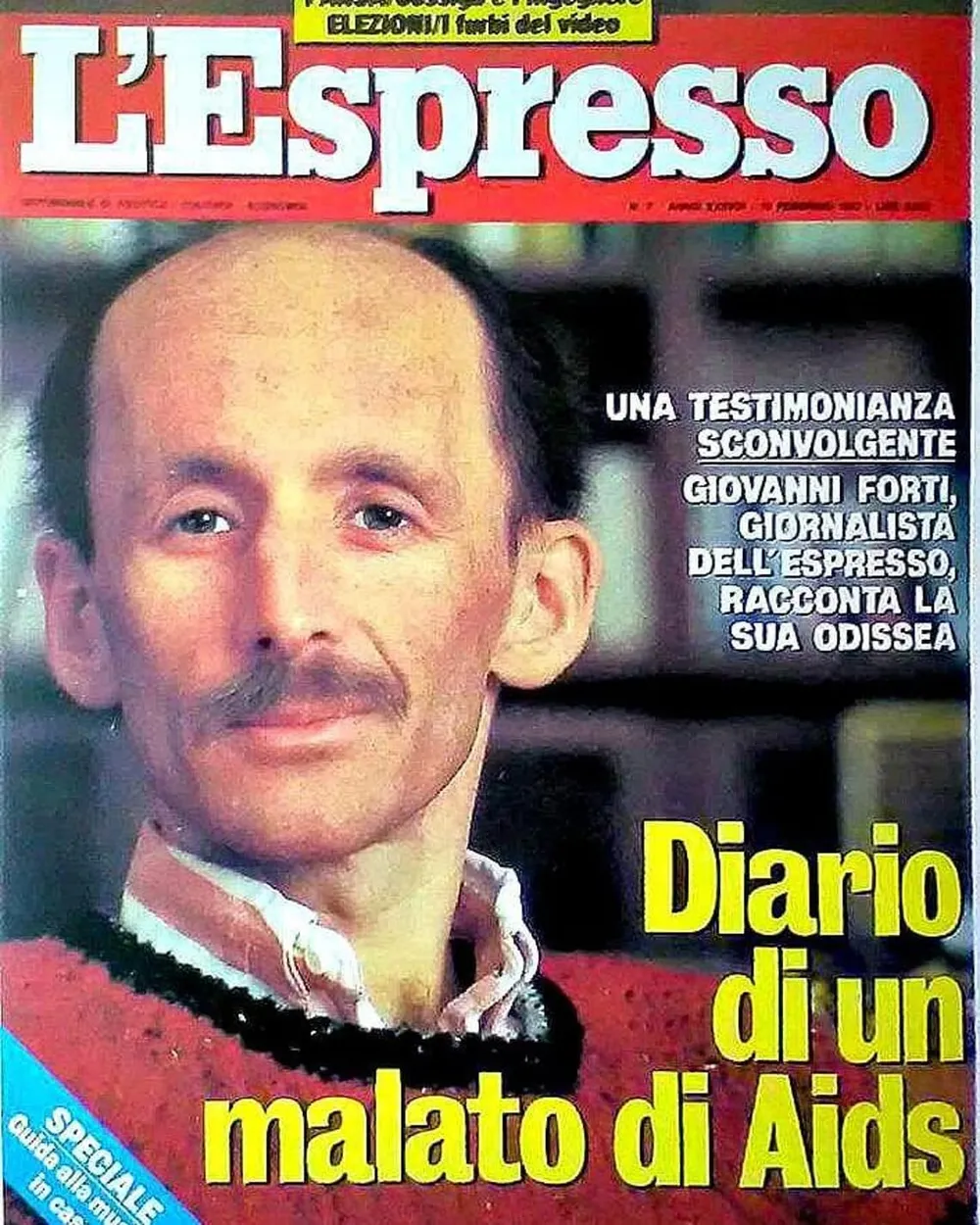

Giornalista e inviato per L’Espresso Giovanni Forti è stato il primo in Italia a scrivere la cronaca della malattia- mai pietista o scontata ma scarna e irrimediabilmente ottimista. Un diario che esplose con una copertina pubblicata su L’Espresso nel 16 febbraio 1992, qualche settimana prima della morte avvenuta il 3 aprile. La degenza in ospedale, i farmaci, i 25 chili che lo avevano ridotto al ricordo di uomo. Tutto questo per informare.

Dare un volto, il proprio, al virus innominabile. Enzo Biagi, poi, lo volle in tv e con la voce cavernosa ammonì la gente a usare il preservativo: «Quella voce non era quella di Giovanni. Era quello che gli aveva fatto la malattia», ricorda la sorella, Emanuela Forti, «Giovanni decise di posare per quella copertina per pubblicizzare l’uso del preservativo. Voleva convincere i giovani, convincere tutti non solo gli omosessuali. Proteggetevi. In un’Italia così sessuofoba e bigotta. Voleva dare un senso alla sua malattia e poi alla sua morte». Emanuela Forti che in quegli anni ha visto ammalarsi e poi morire prima il fratello e poi la sorella Flaminia, restituisce l’immagine di quel tempo: «Flaminia era un ex tossicodipendente. Ma ci è arrivata alla cura che le ha permesso di vivere più a lungo di Giovanni. Poi, anche lei, è morta. Tumore al fegato. Quegli anni sembrava di stare al fronte. Come combattere sulle montagne, ti alzavi sparavi ma quello si alzava ti sparava e morivi prima te. Una guerra impari. Ma Giovanni aveva una visione pubblica del privato. Diceva: bisogna nominare le cose. La mia tragedia deve permettere passi avanti a un sacco di gente. Ognuno di noi deve intervenire nel sociale». Quelle pagine rimangono una delle testimonianze più struggenti dell’epoca: «Ritengo di essermi contagiato nell'estate dell'81 durante una settimana di sfrenatezze nelle saune di San Francisco» scriveva l’inviato de L’Espresso. «Dopo la diagnosi non feci assolutamente nulla". Emanuela ricorda ogni istante di quell’epilogo, sempre al suo fianco insieme al marito Brett Saphiro: «Giovanni voleva stare bene. Fino all’ultimo tentammo una terapia sperimentale in Svizzera dato che i farmaci dell’epoca facevano più male che altro. Ma arrivammo troppo tardi, come ci disse il medico». La foto di Giovanni Forti nei suoi ultimi giorni di vita, le cronache mai banali hanno l’effetto deflagrante di una bomba: entra nell'ombra, scava negli angoli dell’ipocrisia, squarcia il velo del perbenismo. Forti spazza via la narrazione italiana con una luce prodigiosa che ferma il tempo, illumina i pensieri, consente di vedere dentro e vedere dopo. Sorride Emanuela: «Era un eroe? Forse sì. Eppure, era tutto meno che eroico. Ma ironizzava sempre al tempo. Era così».

Il tempo oggi è un altro tempo. In Italia il numero di diagnosi per Hiv è sceso nel 2020, ma la fascia interessata resta quella dei giovani tra i 25 e i 29 anni. U=U ripetono oggi medici e attivisti. Undetectable = Untrasmittable, ossia Non rilevabile = Non trasmissibile. Se la carica virale non è rilevabile, il rischio di trasmissione sessuale dell’Hiv è nullo. Serve controllarsi. Chi è in terapia e ha una carica virale stabilmente non rilevabile, non trasmette il virus ai partner e alle partner con cui ha rapporti sessuali non protetti dal profilattico. Per le persone positive al virus dell’Hiv il tempo oggi è come una luce, nitido e forte come le parole di Giovanni Forti che sopravvivono a distanza di quasi 30 anni.