Il sentimento che l’uomo sopporta con maggior fatica è la pietà, soprattutto quando la merita. L’odio è un tonico, che permette di vivere, ispirando vendetta ed energia. L’ironia funziona perfettamente come esorcismo. La pietà invece uccide, indebolisce ancor di più la nostra debolezza. È forse per questo che non penetrano profondamente la pietà le immagini elette a simbolo del passaggio storico che viviamo, l’era del Covid (qualche anno varrà un’intera epoca). Da decenni la civiltà del benessere altro non faceva che eleggere immagini, una forma di cronaca che presumeva di sostituire la storia. Le immagini delle tragedie erano andate sostituendosi alle usuali forme di monito e di celebrazione.

L’immagine più scoscesa e metafisica di quell’era spettacolare, forse, era la sagoma dell’uomo che cade dalle Torri Gemelle a New York: un umano irriconoscibile nei tratti, piccino, isolato, non ancora morto, impiegatizio e americano. Una tragedia silente e trascurabile, perché non intrisa di pietà. Un’anestesia di massa: noi di fronte all’uomo occidentale, che perisce in tempo reale in un atto di guerra, non riconosciuto del tutto come tale. Nessun sentimento, nessuna compromissione tra lo spettatore e la viscosa materia storica che si esprimeva con una fotografia. Era una verità dura, implicita nell’ordine che si viveva dal dopoguerra in poi: il fatto di essere separati dall’immagine, così come si era sempre separati dalla storia. Il Muro di Berlino lo abbattevano altri, era uno spettacolo. Davanti al carrarmato in piazza Tienanmen ci stava un altro. Il Papa si afflosciava ferito in piazza San Pietro, lo scrutavamo come si assiste a un film. Alfredino scompariva alla nostra vista, all’imbocco di quel pozzo artesiano eravamo tutti spettatori. Il cadavere di Aldo Moro si trovava al centro dell’osceno teatro umano precipitatosi in via Caetani e noi quello guardavamo: un teatro nel teatro.

[[ge:rep-locali:espresso:286157205]]

Con il Covid, invece, le immagini sembrano collassare o perlomeno perdere di colpo la capacità di riassumere lo spettacolo, a cui si pensava che si fosse ridotta la storia. Questo fatto, il virus, non è semplicemente spettacolare, perché è pienamente storico, lo stiamo vivendo tutti e nello stesso momento. Più si vive la storia e meno lo spettacolo funziona come surrogato: non c’è bisogno di alcun surrogato. Un fatto che dura mesi, forse anni, non è uno spettacolo. Non si riesce a riassumerlo attraverso flash e polaroid. Un dolore così a lungo negato, così malamente sopportato, che coinvolge la totalità dell’esistente, può forse confermare le profezie di una scrittura sacra o innescare la poesia, ma non arriva a produrre istanti isolati per uno spettacolo domestico.

Nella comune sofferenza, nulla è domestico, nemmeno le case in cui chiunque si rintana per proteggersi dalla pandemia. L’arte può incidere ancora e riscattare le immagini cronachistiche, ma si dà che in questo tempo epidemico nessuno sia in grado di stabilire con certezza cosa sia l’opera d’arte. Possiamo ancora minimizzare la grande storia, per esempio irridendo le corna di uno sciamano vichingo dentro il parlamento statunitense, ma non riusciamo ad abbracciare la totalità muta di quanto avviene quotidianamente mentre penetriamo l’era del Covid. È come se chiunque fosse ridotto a fantasma: quali opere d’arte producono i fantasmi?

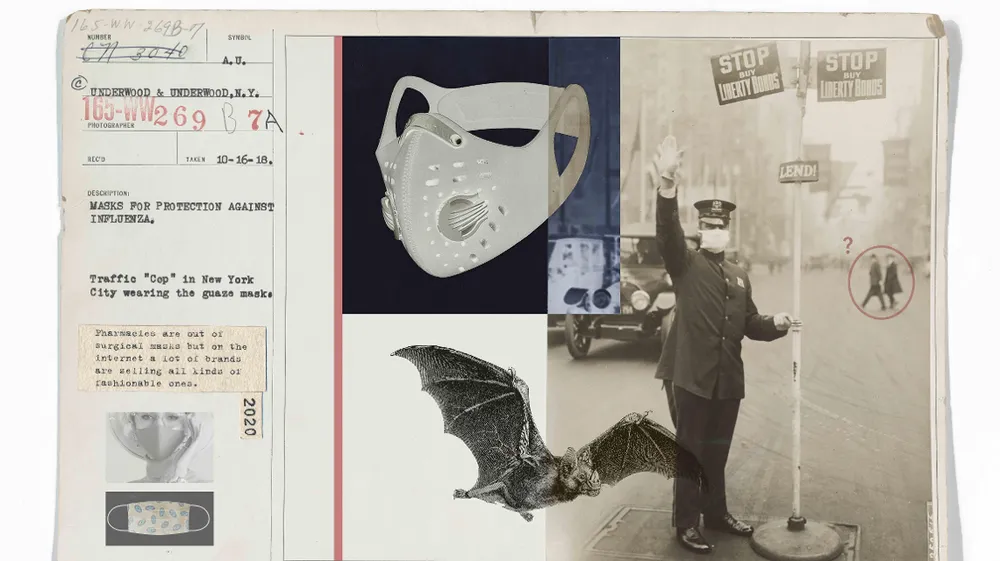

E fantasmi si sovrappongono a fantasmi. La storia delle immagini confuse della grande pandemia mondiale di un secolo fa, l’influenza cosiddetta “spagnola”, giustapposte alle istantanee di oggi. I trapassati si sovrappongono ai presenti e viceversa. È il regno confuso delle immagini e della storia, che pur sempre sono corpi fantasmi, scena fantasma. Spettri in mascherina, assiepati in hangar per l’isolamento, dispersi nella disinfezione delle strade. Tutta una epidemiologia a un secolo di distanza, praticamente identica nei tratti essenziali, nei dispositivi di protezione, nelle cautele e nelle prevenzioni. Universi che si scontrano, per scoprirsi coincidenti. Gli spettri del 1919 e le larve del 2020. Purché siano viventi, nel momento in cui la fotografia viene scattata.

Ciò che manca, infatti, sono i cadaveri e i morti. Mai come nel corso di questa pandemia i due corpi si sono disgiunti, il cadavere e il morto. Non li si sono visti, sono stati censurati. Il cadavere con tutto l’orrore che comporta e il morto con tutta la storia che si porta via, la pietà e l’imperativo per noi di provare un sentimento acuto e vero. Non li si vedono in queste nebule dell’immediato dopoguerra e non li si notano, neppure di scorcio, nelle immagini registrate di giorno in giorno oggi. La pietà, sostituita dalla numerologia dei bollettini, è il grande rimosso della nostra epoca. Stracciata e sostituita dall’indifferenza e dalla normalizzazione della morte e del pericolo, la pietà non è evocata e non è praticata dal pubblico dominio, che sembrerebbe accontentarsi per la maggior parte di un’alzata di spalle, a fronte di cinquecento morti al giorno. «Freddi eunuchi distribuiscono il veleno», come scriveva il grande poeta russo Osip Mandel’stam. Non avviciniamo le rughe e le disperazioni di chi ha ceduto alla polmonite bilaterale o di chi sta per farlo, soffocando per l’eccesso di ossigeno sotto il casco Cpap.

Orrore e pietà sono sentimenti connaturati alla tragedia, che da troppi mesi sembra avere preso le forme dell’ordinario, una mascherina e via, un caffè d’asporto e chi si è visto si è visto. Dove sono le immagini che hanno il coraggio e la capacità di portare con se stesse il carico di dolore reale, di sofferenza viva nell’inoltrarsi della morte? La pietà è il riscatto della vita, a danno della morte. Le parole della pietà valgono cento immagini dell’empietà. E in questo caso, cioè nel caso di noi viventi ora, nemmeno possiamo conferirci il rilievo morale del dramma, che l’empietà comporta. Siamo piuttosto dominati dal regime dell’impietà. Né pietosi né spietati, gli abitanti della civiltà benestante si aggirano per metropoli, indifferenti a tutto, in cerca vana di uno spettacolo ulteriore, su cui ciarlare infinitamente, nel chiacchiericcio che ha sostituito il discorso pubblico.

Senza pietà, muore tutto - la politica in primis. Nel tempo dell’impietà si affaccia una nuova specie di politica, cioè l’impolitica. Impolitica è la gestione dell’esistente, la tecnica amministrazione delle cose, tanto dei vaccini come delle fake news. Ricchissimi di opinioni e poveri di pensiero: così appaiono i viventi nelle grandi circonvallazioni della civiltà urbanizzata, impolitica appunto, che costituisce la scena primaria di ciò che accade oggi, da Washington a Wuhan, passando per Milano, per Stoccolma, per Tel Aviv, fino all’immenso mistero africano e indiano, del tutto privo di immagini pandemiche.

È come vivere in un tempo che ha la possibilità di guardare tutto e non vede niente. Ci vorrebbe un grande moralista, per inchiodarci alle nostre disperazioni. Per produrre l’immagine che scolpisce, facendo entrare il vuoto in noi, lo smarrimento, l’abiezione, tutto il fango della vita e le ceneri bagnate della morte. «Le ossa e la cenere: dove sono quando non sono nella realtà?», si chiedeva Andrej Tarkovskij in un vecchio film. Il tempo del virus è saturo di fenomeni universali. Lo spettro dell’estinzione di specie, per esempio. La solitudine affettiva dei morenti. I fratelli e le sorelle divisi dal telo in plastica. L’inaccessibilità dei reparti, l’inaccessibilità delle cure. Chi perde la vita mentre è già prodotto un vaccino che gliela avrebbe salvata. L’inutilità, la gratuità della morte. L’immane inutilità, la splendida gratuità della vita.

È profilata come in un sogno l’umanità depredata, non piegata, ma ingigantita dai giorni del virus. I saggi parlano del presente, i folli del futuro. Le immagini, mute, le parole, mute anch’esse, dicono questo: abbiamo bisogno dei folli più che mai, di febbri più potenti che quelle sollevate dalla malattia, di deliri che vedano e profetizzino cosa sta per arrivare. Perché - è certo - qualcosa sta arrivando.

Attualità

1 febbraio, 2021Le immagini dell'epidemia di cento anni fa rispecchiano quelle di oggi. E ci insegnano a resistere all'assedio che uccide speranza e fantasia (Foto di Nicola Bertasi)

Dalla spagnola al covid, nelle fotografie gli stessi volti di fantasmi e di pietà

LEGGI ANCHE

L'E COMMUNITY

Entra nella nostra community Whatsapp

L'edicola

Disordine mondiale - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso

Il settimanale, da venerdì 27 giugno, è disponibile in edicola e in app