Cultura

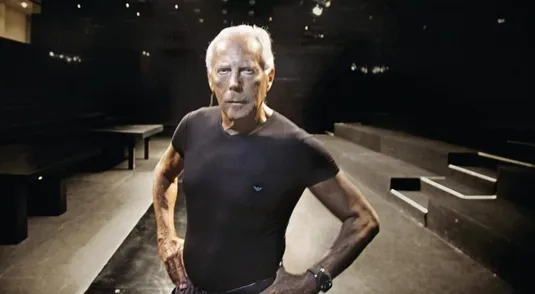

4 settembre, 2025Costruttore di armonia, stilista di un’eleganza sobria e senza tempo, ha incarnato la bellezza come responsabilità. E ridefinito per intero la grammatica della moda

Ci sono maestri che si ammirano da lontano. E altri che si portano sempre con sé. Giorgio Armani è stato, per me, entrambi. La sua morte non chiude solo la parabola umana di uno stilista eccezionale, ma interrompe una continuità intima, costruita nel tempo con l’ostinazione affettuosa che si riserva solo agli archetipi. Un legame che è iniziato da bambino, quando — ancora prima di capire cosa fosse la moda — seguivo in televisione le sfilate commentate da Mariella Milani e Cinzia Malvini e più in là leggendo Natalia Aspesi. Affascinato da quel mondo che sembrava distante anni luce dalla provincia, ma che invece mi parlava un linguaggio familiare fatto di silenzio, misura, eleganza sobria.

Erano gli anni in cui la moda cominciava a diventare racconto, spettacolo, seduzione globale, ma Armani, già allora, faceva un altro mestiere: non intratteneva, non stupiva. Costruiva. E quel cantiere, che durava stagione dopo stagione, aveva sempre lo stesso obiettivo: l’armonia. In mezzo a stilisti urlati, eccessivi, geniali ma volubili, Armani era già antico e già moderno. Aveva il passo dei costruttori, non degli alchimisti.

Mi piace pensare che proprio quella discrezione, quel rigore che non si imponeva mai, mi abbia colpito così tanto e col tempo, da osservatore appassionato, sono diventato testimone diretto. Indimenticabile la lunga conversazione, intensa e asciutta, di qualche anno per L’Espresso. Ricordo l’emozione di trovarmi davanti a quell’uomo che avevo sempre seguito da lontano e che mi parlava con la stessa lucidità con cui firmava i suoi abiti. Ricordo la prima sfilata che ho visto dal vivo e le lacrime che scendevano al buio prima ancora di cominciare. Non c’era nulla di spettacolare in lui: nessuna teatralità, nessuna concessione al carisma da copertina, ma una fermezza silenziosa, uno sguardo che ti misurava senza giudicarti.

«Il mio lavoro è fare ordine», mi disse. E quella frase mi è rimasta dentro. Perché Armani non era solo uno stilista: era un ordinatore del caos, un artigiano del possibile. Laddove altri cercavano il colpo di scena, lui cercava la forma giusta. L’abito come forma morale prima ancora che estetica.

Armani non ha inventato la moda, l’ha depurata. Ha tolto, invece che aggiungere. Ha destrutturato senza frantumare e nel farlo, ha ridefinito per intero la grammatica del vestire. Il suo “già e non ancora” era una filosofia di vita: quegli abiti che sembravano sempre sul punto di dire qualcosa — eppure tacevano — sono il suo autoritratto più autentico. Armani ha preso la sensualità e l’ha spogliata, letteralmente, di ogni caricatura. Ha fatto dell’erotismo una questione di tessuto, mai di pelle esposta. Ha liberato l’uomo dalla giacca militare e la donna dalla costrizione del tailleur-battaglia. Ha smesso di urlare maschile e femminile e ha cominciato a disegnarne la convergenza e ha fatto tutto questo senza una parola fuori posto, senza una campagna offensiva, senza una polemica, tranne pochissime eccezioni, legate alla produzione, e poi smontate. Il tutto con l’eleganza di chi sa che lo stile è ciò che resta dopo che hai smesso di voler piacere.

Il suo potere era quello dell’autorevolezza silenziosa. Nessuna provocazione, nessun “personaggio”. Solo la coerenza di una visione portata avanti per mezzo secolo con una pazienza monastica e un’ambizione lucida, che non si è mai travestita da genialità. Questa sobrietà, questa misura radicale, l’ha mantenuta anche nel successo planetario. Ha lanciato, vestendolo (in “American Gigolò”) Richard Gere e Cate Blanchett, ha sfilato a Tokyo e a Los Angeles, a New York, lo scorso anno, ha festeggiato i suoi 90 anni. Ha colonizzato profumerie, aeroporti, stadi, alberghi e architetture, ma il suo centro è rimasto lo stesso: Milano, via Borgonuovo, un’idea di rigore che era anche un’idea di civiltà.

Armani non ha mai creduto che la moda fosse un’arte. La moda, per lui, era «una forma alta di design applicato all’essere umano». Non lo ha detto per umiltà, ma per onestà intellettuale e proprio per questo la sua grandezza supera il perimetro delle sfilate. Il suo vero capolavoro non è lo smoking destrutturato né il completo greige, ma l’aver dimostrato che si può essere rivoluzionari senza essere trasgressivi. Che la bellezza non ha bisogno di gridare. Che la moda non è solo sogno, ma un modo di prendersi cura del presente. Di dargli forma, dignità, grazia.

Pochi giorni fa, alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ha presentato il suo Archivio. Perché in fondo, forse, sapeva. E lo ha fatto con una grande cena e una grande festa. Il suo saluto. Oggi che non c’è più, resta una nostalgia sottile, non per i vestiti — che continueranno a parlare da soli — ma per il gesto, per il tono, per lo stile con cui si è fatto custode di un’idea di Italia e di mondo. Resta il vuoto di una figura che ha incarnato l’eleganza come responsabilità, la creatività come mestiere, la discrezione come forza.

LEGGI ANCHE

L'E COMMUNITY

Entra nella nostra community Whatsapp

L'edicola

Pedro Sánchez Persona dell'Anno - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso

Il settimanale, da venerdì 12 dicembre, è disponibile in edicola e in app