La situazione è seria. E c’è il rischio che diventi grave. I costi salgono per chiunque e ovunque: per le imprese, per le famiglie, per lo Stato. Al momento la strana maggioranza di governo ha scelto l’opzione classica: temporeggiare. Così ha deliberato una mancia da 200 euro per circa 30 milioni di italiani fra i mesi di giugno e luglio e poi si vedrà. Un paio di accortezze: non scalfire i conti pubblici e dunque le risorse arrivano da una tassa sugli extra profitti delle aziende del settore energetico, non scontentare i partiti in assetto da campagna elettorale. La mancia - la si chiama bonus - era predisposta per dipendenti e pensionati, ma Italia Viva e Forza Italia, una coppia di fatto, hanno imposto che fosse allargata agli autonomi, cioè ai liberi professionisti con un reddito massimo sempre di 35mila euro. Questa è la reazione a una situazione seria. Non adeguata, però, a una situazione grave.

C’è un numero, infatti, che indica con chiarezza la direzione di marcia del sistema Italia, un dato che segnala la deriva di un’economia che non riesce a creare nuova ricchezza per i cittadini. Secondo i calcoli dell’Istat, quest’anno il potere d’acquisto degli stipendi è destinato a diminuire del 5 per cento. È questo l’effetto di un’inflazione che corre al ritmo del 6 per cento annuo e brucia aumenti salariali che in media non arriveranno all’1 per cento. La corsa dei prezzi dell’energia, innescata dalla guerra e amplificata da un mercato che premia gli speculatori, ha finito per contagiare, in misura diversa, tutti i settori produttivi. Beni e servizi, quindi, costano di più e si aggiungono agli aumenti senza precedenti delle bollette del gas e dell’elettricità. Corre l’inflazione, la più alta dall’estate del 1991, e le famiglie si impoveriscono, perché le retribuzioni non reggono il passo del carovita. A pagare il prezzo più alto, però, sono i lavoratori precari, garantiti poco o nulla ed esposti al ricatto continuo di contratti a tempo determinato.

Le statistiche più recenti confermano che la ripresa del 2021, più che altro un rimbalzo seguito alla recessione del Covid, ha fatto crescere di molto il numero degli occupati, ma i nuovi assunti per più della metà sono dipendenti a termine. A fine marzo questa categoria comprendeva oltre tre milioni di lavoratori, il 30 per cento in più di 10 anni fa, su un totale di 17,9 milioni di occupati. Tutti redditi bassi, o medio-bassi, su cui l’inflazione pesa in proporzione di più perché gran parte del loro reddito viene assorbita dalle spese indispensabili (cibo, affitti, bollette) e resta poco da tagliare quando il reddito diminuisce. «Il problema dei bassi salari non nasce certo oggi», osserva Michele Raitano, professore di Politica economica all’università La Sapienza di Roma. «In termini reali - spiega Raitano - le retribuzioni sono stagnanti almeno a partire dalla metà degli anni Novanta. E adesso il riaccendersi dell’inflazione non fa che peggiorare una situazione già critica».

Il premier Mario Draghi ne è consapevole. Tant’è che a Palazzo Chigi nel momento del congedo con i sindacati, la scorsa settimana, per la prima volta li ha invitati a rivedersi presto per discutere di salari, o meglio di salario minimo, comunque di aumento dei salari. Il dem Andrea Orlando, ministro del Lavoro, da tempo ha introdotto il tema in quel ginepraio di tensioni, pregiudizi, divisioni che sono le “parti sociali”. S’è beccato con Carlo Bonomi di Confindustria che ha fomentato uno scontro dialettico di altre epoche, però non adatto ad affrontare un periodo di guerra con l’inflazione e la povertà fuori controllo. E perciò dentro Confindustria c’è la linea di Bonomi e ce ne sono diverse ancora, ugualmente rilevanti, se non di più. In numerosi incontri riservati nella sede del Cnel, non al ministero, lontano dai giornalisti, Orlando ne ha parlato con i dirigenti di Confindustria, per esempio Pierangelo Albini e con un vice di Bonomi, il laziale Maurizio Stirpe.

Le imprese strepitano quando si prospetta un aumento dei salari, perché temono di pagarne i costi, ma nessun imprenditore può negare che ci sia la necessità di alzare gli stipendi mentre triplicano le bollette e la benzina non si contiene neppure con i sussidi. Da qui le distinzioni fra Bonomi e il vice Stirpe, per l’appunto. Confindustria chiede un taglio del cuneo fiscale, la somma di contributi e tasse che gravano sul costo del lavoro. La proposta dagli industriali costerebbe 16 miliardi a carico del bilancio pubblico. In altre parole, le risorse per aumentare gli stipendi andrebbero cercate tra le pieghe del bilancio dello Stato, ma tra partiti, sindacati e imprenditori non c’è accordo su tempi e modi di questo intervento. E c’è il rischio, paventato da più parti, che alla fine il taglio del cuneo fiscale potrebbe ricadere sui lavoratori dipendenti chiamati a finanziare l’intervento con nuove tasse.

Ancora più lungo è il percorso che potrebbe portare all’intesa sul salario minimo legale, guardato con sospetto anche dai sindacati, perché li priva di una funzione, li rende marginali. La Cgil di Maurizio Landini ha accolto l’ipotesi del ministro Orlando: arrivare a una sorta di salario minimo fissando una soglia minima retributiva per i contratti nazionali collettivi, più della metà, che sono da rinnovare nei prossimi mesi. La Cisl di Luigi Sbarra tentenna e anche la Uil di Pierpaolo Bombardieri non si esprime con nettezza. Insomma, ci si divide. Come succede in politica. Con la Lega di Matteo Salvini che sull’argomento non ha un’idea chiara, sospesa tra fare una cosa giusta e coerente e una cosa utile e popolare. Con i Cinque Stelle che insistono sul salario minimo per disfarsi dei sindacati. Con Forza Italia e Italia Viva che si rivolgono al loro elettorato di riferimento, imprenditori e autonomi, ma in pubblico sono attenti a non dichiararsi contrari al ritocco degli stipendi per non essere insultati.

Ogni formula ha i suoi sostenitori e i suoi detrattori, ma ciascuna ha bisogno di denaro pubblico. E allora, nel tentativo di arginare un’incombente crisi sociale, il governo procede per aggiustamenti successivi. Ci si concentra sull’oggi. E non potrebbe essere altrimenti, perché l’incertezza per il futuro prossimo, stretto tra guerra, recessione e crisi ambientale, impedisce lo sguardo lungo indispensabile per le riforme. Le misure varate per decreto lunedì 2 maggio dal governo, il giorno dopo un Primo Maggio mai così carico di significati, prevedono 14 miliardi di aiuti a famiglie e imprese che vanno ad aggiungersi a un altro intervento tampone di una decina di miliardi deciso a febbraio.

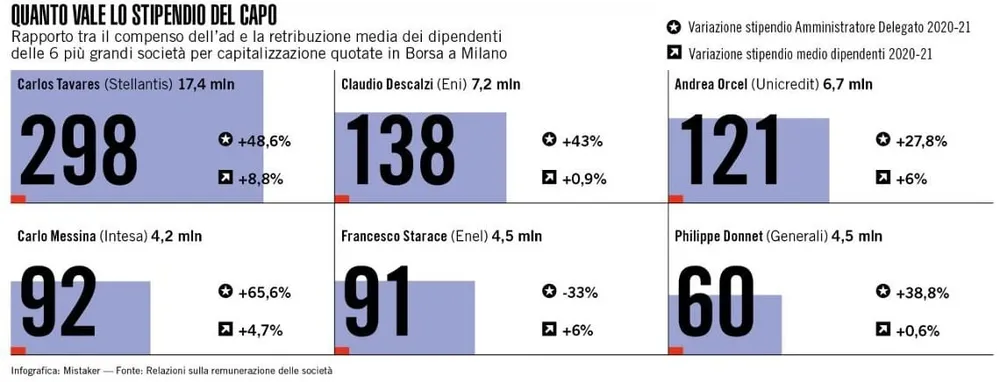

Le nuove spese sono state finanziate senza nuovo deficit, per metà grazie alle entrate che dovrebbero arrivare dalle imposte sugli extraprofitti delle aziende che producono e rivendono energia. Potrebbe non bastare. L’economia non cresce più: già nel primo trimestre il Pil si è ridotto dello 0,2 per cento, ma gli effetti del rallentamento globale sono destinati ad aumentare in primavera e lo scenario potrebbe peggiorare ancora se nei prossimi mesi la Russia decidesse di interrompere le forniture di gas. Per limitare i danni di una recessione che appare sempre più probabile la strada maestra sarebbe quella di incentivare i consumi sostenendo i redditi privati. Saliti sulla giostra dell’inflazione, ora c’è l’urgenza di alzare gli stipendi. Quelli dei lavoratori dipendenti, stagnanti da tempo, mentre ai piani alti delle maggiori aziende nazionali quasi tutti gli amministratori delegati hanno visto nel 2021 aumentare di molto i loro compensi. La mancia da 200 euro non ha prodotto disavanzi, ma è evidente che ulteriori e più efficaci misure non possono non incidere sui conti dello Stato.

La nuova spesa, però, avrà costi maggiorati rispetto a quelli che hanno permesso al Paese di finanziare senza problemi gli aiuti a pioggia decisi nei due anni di pandemia: tra il 2020 e il 2021 il debito aggiuntivo ha toccato i 214 miliardi, circa 12 punti percentuali di Pil. Grazie agli acquisti della Bce che hanno assorbito le nuove emissioni di Btp, il Tesoro ha potuto finanziare praticamente a costo zero le nuove necessità di bilancio. Nel tentativo di arginare la crescita dell’inflazione, la banca centrale di Francoforte ha corretto la rotta annunciando una progressiva riduzione degli interventi sul mercato. Secondo i calcoli dell’Ufficio parlamentare di bilancio, gli acquisti della Bce nel 2022 dovrebbero calare da 135 a 42 miliardi. Roma, quindi, dovrà convincere gli investitori a comprare il rischio Italia e dovrà riuscirci in uno scenario che vede i tassi in velocissima ascesa. Le stime del Def (Documento di economia e finanza) del governo che fissavano la spesa per interessi a 66 miliardi per quest’anno contro i 55 miliardi del 2021 appaiono già superate, con il rendimento del Btp decennale sempre più vicino al 3 per cento contro l’1,19 di fine dicembre.

Nell’incertezza sul futuro prossimo, dalla guerra all’embargo ai prezzi dell’energia, c’è il pericolo che un provvedimento varato oggi alle condizioni attuali potrebbe risultare insufficiente o eccessivo domani. E allora Draghi e il ministro del Tesoro, Daniele Franco, preferiscono temporeggiare, non scuotere troppo i partiti dal loro torpore e riservarsi solo all’ultimo la possibilità di recuperare altro denaro facendo altro debito. Con il costo del denaro che cresce, con i tassi di interesse e lo spread che prendono il volo. Uno scenario da paura. Però la paura è già qui.