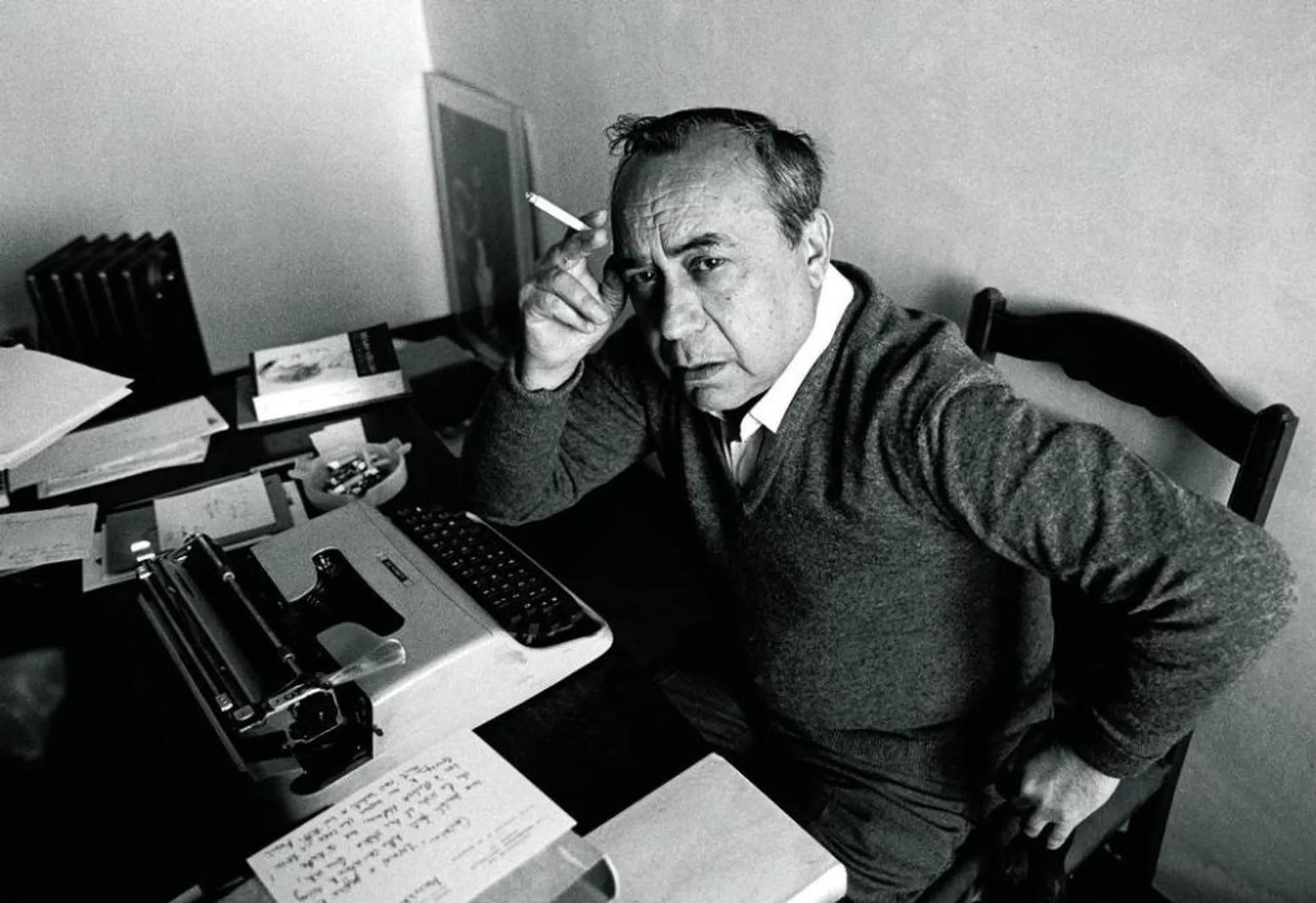

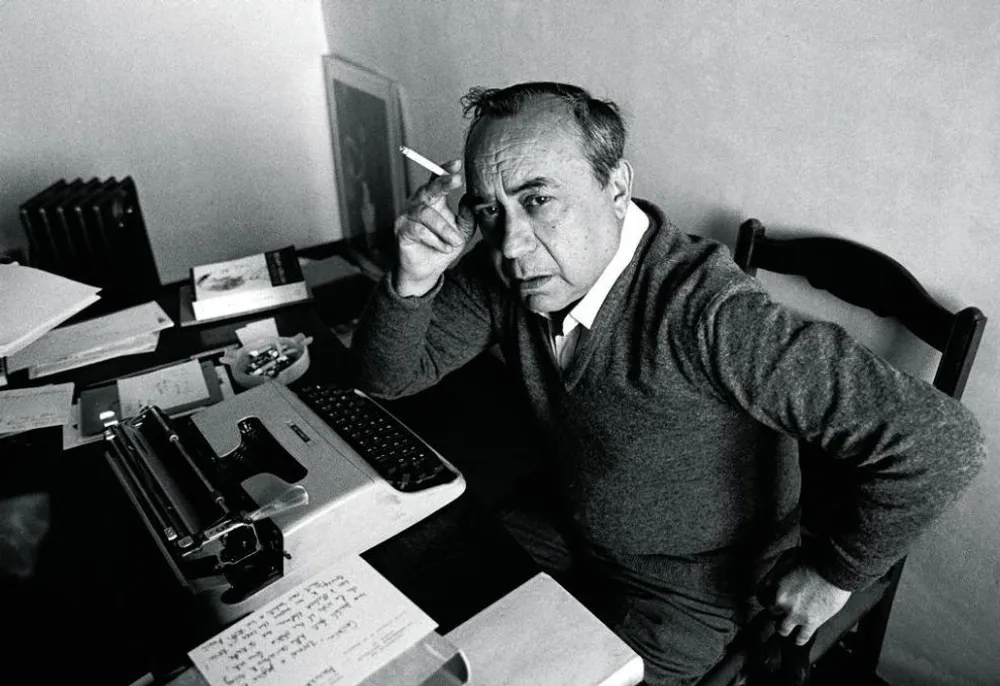

Ricordo l’emozione con cui, entrando nella hall di un albergo vicino alla stazione, vidi lo scrittore di Racalmuto, seduto in un salottino d’angolo, la brace di una sigaretta tra le labbra, intento a leggere un romanzo di Agata Christie. Io e Arduini ci avvicinammo timidi e, dopo poco, avvertendo la presenza di qualcuno, Sciascia sollevò il suo sguardo penetrante, e ci donò un’occhiata che sembrava provenire dalle terre più remote e silenziose che fosse dato di visitare. Dopo un attimo, si alzò e, nel porgerci la mano, aprendosi a un sorriso timido e ironico, sibilò il suo cognome, soffiandolo come un suono arabo - XAXA.

Usciti dall’albergo, ci avviammo verso l’automobile, un maggiolino azzurro, dove ci disponemmo tutti e tre a sedere, Gianni al posto di guida, Sciascia a fianco del guidatore, io sul sedile posteriore. Il viaggio proseguì in quel silenzio pensoso e assorto che il volto dello scrittore, naturalmente, imponeva. All’entrata nella saletta di proiezione, trovammo ad accoglierci una collaboratrice di Pasolini che, dopo qualche convenevole, ci invitò a sedere. Si spensero le luci e finalmente il film cominciò a scorrere. Fin dall’inizio, ricevere quelle immagini, e quei dialoghi, fu una esperienza al limite del tollerabile. Lo scrittore si agitava sulla sedia, sofferente, e in più di un’occasione lo vidi proteggere il proprio sguardo con la mano, usata come una barriera contro il male che proveniva dallo schermo. Quando le luci si riaccesero, era stravolto.

Poco dopo, in macchina, Sciascia bisbigliò: «È terribile, terribile…». E poi, come se continuasse a pensarci: «No, non si può fare un film così disperato». Infine, chiuse gli occhi, esausto, come se nel buio potesse finalmente placare il flusso di immagini moleste che continuava a vorticare nella sua mente. Qualche tempo dopo uscì un suo commento al film in cui dava conto della sofferenza che aveva provato: «… nel buio diciamo fisico che si faceva in me, precario conforto a quell’altro, morale e intellettuale, che dilagava dallo schermo, disperatamente e come annaspando, cercavo nella memoria immagini d’amore. Poi venne, da una delle vittime, da una di quelle che anche nelle didascalie iniziali, coi loro nomi anagrafici, sono definite vittime - venne l’invocazione- chiave, l’invocazione che spiegò il senso del film e l’impressione che produceva in me: “Dio, perché ci hai abbandonati?”. Lo stesso grido di Cristo nel Vangelo di Marco: “Eloi, Eloi, lama sabactani?».

Quel commento rifletteva perfettamente le sensazioni suscitate dalla proiezione, ma nel suo pezzo Sciascia insinuava anche che il film fosse da leggere in relazione alla morte di Pasolini, “una morte”, in cui, come scrisse, «gli elementi libertari sono sovrastati e annichiliti dagli elementi cattolici». Passarono degli anni prima che potessi rivedere Leonardo, e questa volta fu Elvira Sellerio a favorire un incontro che avvenne a Palermo, in casa editrice.

Volevo parlargli di un film dedicato a Lucio Piccolo, il poeta dei Canti barocchi. Lo trovai seduto sul divanetto liberty del salottino di via Siracusa, in maniche di camicia, immerso nella lettura. Ovviamente, stava fumando e, di tanto in tanto, annotava qualcosa a margine delle bozze di un libro di cui aveva scritto il risvolto di copertina. Mi chiese di aspettare e io lo spiai mentre apponeva con una grafia nitidissima le sue correzioni sul foglio. Quando iniziammo a parlare, mi disse di Piccolo come di uno degli incontri più straordinari che gli era capitato di fare. Accolse con entusiasmo l’idea del fim, al punto che, con grande generosità, si propose come coautore, e mi suggerì di parlarne anche a Vincenzo Consolo, che del poeta era stato una sorta di allievo.

[[ge:espresso:attualita:1.340302:article:https://espresso.repubblica.it/attualita/2019/10/24/news/far-pagare-le-tasse-agli-italiani-la-piu-grande-delle-utopie-parola-di-leonardo-sciascia-1.340302]]

Alla fine della nostra chiacchierata, sul punto di salutarci, rivelai a Leonardo che ci eravamo già incontrati, e gli ricordai l’occasione della proiezione di Salò, o le 120 giornate di Sodoma. Mi guardò stupito, e anche smarrito, come se quell’accenno avesse riacceso la memoria di un’esperienza penosa. Dopo poco, scosse la testa e disse: «Sì, ora ricordo perfettamente». Lo disse e restò un po’ in silenzio, e io ebbi l’impressione che gli stessero sfilando ancora davanti agli occhi le immagini del film. «Il Salò di Pasolini allora non mi piacque», scandì poco dopo e, aspirata una ulteriore boccata di fumo, continuò: «Anzi, l’ho subito come si subisce una tortura. Ma penso che sia un film importante, che resterà». Non disse altro, e io, timidamente, mi spinsi a chiedere: «In che senso resterà?».

«Nel senso che è un film con cui, nel bene o nel male, continueremo a fare i conti. E proprio per le ragioni per cui allora lo considerai una tortura. Penso che Pasolini abbia visto prima del tempo un orrore che tra poco sarà evidente anche per noi. Lei che è giovane ha più probabilità di me di doverci fare i conti». Si fermò e mi scrutò fisso negli occhi, indugiando a studiarmi con il suo sguardo limpido e mite.

«Da come lo ha rappresentato viene da pensare che di quell’orrore Pasolini abbia avuto una esperienza concreta, e, direi, anche intima», sibilò ancora. «E per quanto possa apparire assurdo, a Pier Paolo quell’orrore non faceva più alcun effetto, e questo è terribile». Poi restò in silenzio, e io capiì che era venuto il momento di congedarmi. Ci stringemmo la mano e ci rinviammo a una prossima occasione in cui avremmo riparlato del film su Piccolo. Fu un saluto affettuoso e, per quel che vale, anche una sorta di riconoscimento. Intravidi una sorta di viatico nel suo modo di salutarmi: «Mi ha fatto piacere chiacchierare con lei, le cose che ha detto e immaginato per il suo film promettono bene». Ascoltando quelle parole ebbi l’impressione di essere stato accolto in un club molto esclusivo, e gliene fui grato.

Tornato a casa, volli subito prendere nota nel mio diario del dialogo su Pasolini. Il virgolettato delle frasi di Sciascia che ripropongo qui è desunto dalla trascrizione che ne feci allora. Sono passati trent’anni dalla sua morte. E lo scrittore siciliano è più che mai tra noi. Profeta di una letteratura che ha inseguito la verità senza tradire il senso ambiguo e profondo che le appartiene.

Rispondendo alla fatidica domanda di Pilato a Gesù - cos’è la verità? - Sciascia, senza mezzi termini, scrisse che è la letteratura.

Come altri grandi maestri del Novecento, alla fine si affrancò dal romanzo, e mostrò una netta predilezione per il saggio. Per tutto il tempo in cui scrisse poesie, saggi, racconti e romanzi la morte rimase la sua ossessione centrale. Anzi, si può dire che Sciascia abbia scritto solo del rapporto tra la morte e la parola, tra la morte e il silenzio.

«Cerco di considerare la morte un’esperienza narrabile», ha detto. E, come ha osservato Claude Ambroise, la sua è una scrittura terminale. Nel senso che la morte è per Sciascia l’unico movente della scrittura, l’unico vero pretesto per il ricorrere di un ragionamento da fare e disfare («… io vorrei raccontare il morire, la morte come esperienza»). Almeno due dei suoi ultimi libri sono incentrati sulla morte: “L’Affaire Moro”, su un uomo politico consapevole della fine che lo attende e che scrive lettere per evitarla, e “Il Cavaliere e la morte”, ultima indagine di un investigatore malato di cancro.

La mia amicizia con Leonardo Sciascia - probabilmente è la persona che ha avuto più influenza sul mio modo di essere e di pensare - mi ha consentito di frequentarlo in momenti diversi della sua vita, e sino alla fine dei suoi giorni. È stato il primo a intuire che io volessi scrivere e che ha riconosciuto in me un talento, e lo ha fatto in un momento decisivo, quando avevo vent’anni. Più tardi, quando la nostra amicizia divenne forte, mi propose di fargli da vice nella rubrica di cinema di un giornale che in verità sarebbe durato molto poco, Il Globo. Il cinema gli piaceva molto, ma prediligeva quello silenzioso, come amava definire il cinema muto. Credo che in quel giornale di recensioni ne abbia pubblicata solo una.

Qualche anno dopo la sua morte, per elaborarne fino in fondo il lutto, inventai uno spettacolo che lo riguardava, impaginando un testo nel quale misi insieme i frammenti in cui si era auto-descritto, una sorta di Leonardo Sciascia par lui-même. Lo intitolai “La notte delle lucciole”, e ne fu ineguagliabile protagonista Marco Baliani, un attore che ha la caratteristica di non sembrare un attore. Pur avendo un volto molto diverso da quello di Sciascia, Marco possiede una voce sciasciana, cioè ha una intonazione che sa dare profondità e risonanza al dubbio, a quell’interrogarsi limpido e vertiginoso che fu la sigla del grande scrittore. La sua interpretazione si rivelò straordinariamente commovente. È difficile dire cosa lo spettacolo raccontasse, c’era lo Sciascia degli ultimi anni, lo stesso che si rivolgeva a Pasolini come un fratello nelle celebri pagine che aprono l’ “Affaire Moro” e che, a ragione, Marco Belpoliti definisce tra le più belle della letteratura italiana contemporanea.

Per un curioso gioco del destino, uno dei più grandi attori mai apparsi sugli schermi del cinema, Gian Maria Volontè, ebbe la ventura di interpretare nel giro di pochi anni il Moro reinventato da Elio Petri (tratto dal romanzo di Sciascia “Todo Modo”) e quello poi evocato da Giuseppe Ferrara. In seguito Volontè utilizzò i ruoli offertigli in “Porte aperte” di Gianni Amelio, e in “Una storia semplice” di Emidio Greco, per omaggiare da par suo lo scrittore. Aveva già interpretato un personaggio di Sciascia in “A ciascuno il suo”, un film da poco restaurato dalla Cineteca di Bologna, che merita di essere rivisto sia per la regia impeccabile di Petri, sia per l’interpretazione memorabile offerta dall’attore nel ruolo del professor Laurana.

Io ho avuto la fortuna di incontrare Gian Maria durante le riprese in Basilicata di “Cristo si è fermato a Eboli” di Francesco Rosi. In quel film lui faceva Carlo Levi, io l’assistente alla regia. Quasi subito, diventammo amici. La sera, e la domenica, andavamo sempre a mangiare insieme. A Guardia Perticara, dove fu girata la maggior parte del film, condividemmo una casa in affitto. In quella occasione conobbi anche Giovanna, sua figlia, a cui da allora mi lega un grande affetto. Volontè, oltre a essere un grandissimo attore, era un uomo di straordinaria, mesmerica, intelligenza. Una volta, sapendo della mia passione per Sciascia, volle, estemporaneamente, dedicarmi una sua interpretazione dello scrittore. Rimasi strabiliato dalla capacità di evocarne i silenzi attraverso lo sguardo e la voce. Era questo il suo metodo, si appropriava dell’anima della persona da interpretare studiandone i gesti, le pause, rintracciandone la musica del pensiero. Nel personaggio di Vito Di Francesco, il giudice di “Porte Aperte”, Volontè mise l’accento sul rigore dell’uomo, ma gli conferì anche una sorta di stanchezza esistenziale, una corda malinconica e meditativa in cui è facile riconoscere un ritratto dolente dello stesso Sciascia, un ritratto che vale più di molti saggi.

Si è scritto tanto di questo singolare scrittore, a volte anche in modo strumentale, come sempre capita a chi si impiccia di politica. Nella sterminata varietà di commenti che gli sono stati dedicati, oltre alle bellissime recensioni dei suoi romanzi scritte da Pasolini, alle lettere editoriali che negli anni gli inviò Italo Calvino, alle parole affettuose e riconoscenti a lui rivolte da Alberto Moravia, Vincenzo Consolo, Umberto Eco, Roberto Calasso e George Steiner, mi piace segnalare quel che di lui ha scritto Goffredo Parise, uno scrittore che per sensibilità può sembrare lontano da Sciascia. Parise definisce “L’Affaire Moro” un libro poetico, e «non tanto per la sua inattendibilità politica e storica ma, al contrario di Eugenio Scalfari che ne fece una polemica, proprio per la sua attendibilità politica e storica».

Nel tentativo di riassumere in modo essenziale il mondo descritto dallo scrittore siciliano, Parise abbozza una sintesi fulminante: «Ridotta la faccenda a parole spicciole: c’è un solo modo di eliminare un nemico: che muoia. C’è un solo modo di vivere: appartenere a una mafia». Ed è assolutamente vero che la mafia, oltre che una precisa organizzazione criminale, per Sciascia rappresentasse anche un modo di vivere dell’italiano, e una dimensione assoluta del male. Ma Leonardo con la sua opera ha soprattutto lasciato una delle declinazioni più significative della letteratura come forma di conoscenza e di pensiero. Le sue pagine sulla giustizia, sulla politica, sulla condanna a morte, sono, insieme a quelle di Alessandro Manzoni (come ha mostrato in un saggio folgorante Salvatore Silvano Nigro), tra le più alte, e civilmente risonanti, della nostra storia letteraria. Ma, oltre che dalle parole, Sciascia era affascinato anche dal silenzio delle immagini. Così, in alcuni dei suoi saggi ha fatto i conti con l’immagine del volto (o con il suo simulacro, la maschera), per lui il luogo geometrico in cui si prefigura il destino dell’esistenza umana, la traccia in cui si raccolgono e si manifestano, contemporaneamente, il presente, il passato, e il futuro.

Anche il suo libro dedicato a Moro prigioniero può essere considerato un ritratto, come tale vi è sottinteso un desiderio di autenticazione del volto dell’uomo politico, e lo sforzo struggente di riconoscervi una verità oltre l’apparenza. Sciascia contestava il pregiudizio secondo il quale il volto di Moro incarnasse il pessimismo meridionale, e quindi l’idea che tutte le illusioni corrano fatalmente verso la morte. Oggi penso che nell’interrogare i tratti stanchi e, apparentemente, disillusi dello statista democristiano, Sciascia tentasse di decifrare anche se stesso.

Per chi si appresta a rileggerlo oggi, consiglio di andare a riguardare i ritratti che gli ha dedicato uno dei nostri più grandi fotografi, Ferdinando Scianna. Un amico che lo ha seguito in ogni luogo del mondo e a cui lo scrittore ha deliberatamente consegnato una parte di sé, il mistero che si nasconde dietro il volto, per Sciascia l’unico documento attendibile dell’avventura umana. Sono ritratti in cui si coglie la dimensione essenziale del silenzio, una dimensione che per Leonardo non era da accostare all’acquiescenza, o all’omertà, ma alla resistenza vigile e consapevole. Un luogo, e un tempo, quello del silenzio, qualitativamente, e moralmente, significativo, dove nel misurare l’impotenza della parola e del pensiero, se ne propaga la vibrazione più autentica. V Sull’eredità lasciata da Sciascia non posso che citare ancora una volta Parise: «L’arte è come una farfalla, senza eredi e capricciosa, si posa dove e quando vuole lei. È inoltre un insetto, come tutti sanno a vita breve».

(Il testo integrale è stato presentato al convegno “Pasolini e Sciascia: gli ultimi eretici. Affinità e differenze tra due intellettuali soli e disorganici, fraterni e lontani” organizzato dal Centro Studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, in collaborazione con l’Associazione Amici di Leonardo Sciascia).