Eppure, quanto è successo nelle ultime settimane, e quanto ancora avviene in questi giorni tra polemiche politiche e scaricabarile assortiti, sembra davvero l’ultima mano di poker in una partita dall’esito scontato.

A rimetterci, ancora una volta, saranno i cittadini, chiamati di nuovo a finanziare in veste di contribuenti una qualche forma di salvataggio di Alitalia sponsorizzata dallo Stato. Poi i dipendenti, per effetto dei prossimi prevedibili tagli di personale. E infine i clienti viaggiatori, che dovranno rassegnarsi a ritardi e disservizi vari legati a prevedibili futuri scioperi.

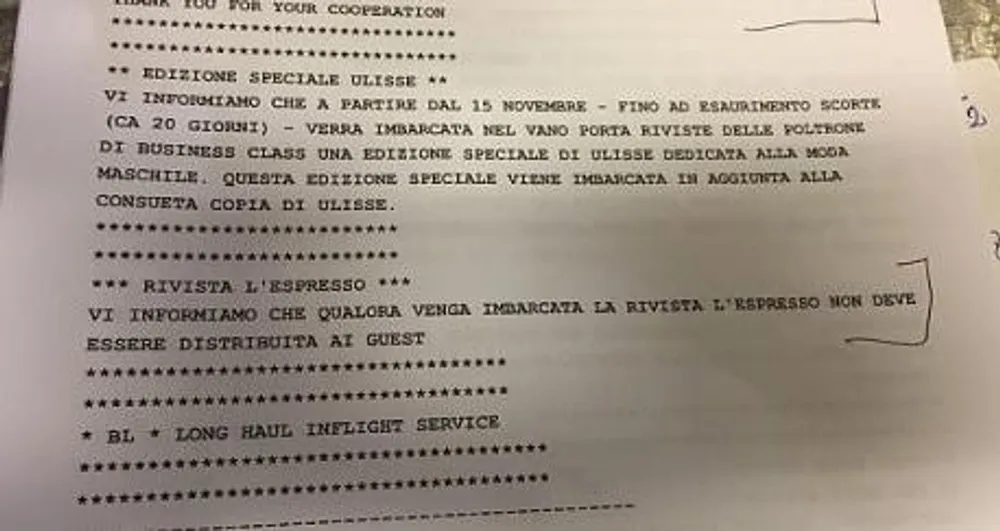

Tanto per cambiare, però, i conti non tornano. Le carte consultate dall’Espresso (documenti contabili ed estratti dei verbali del consiglio di amministrazione) raccontano la trama di quella che appare come una commedia degli equivoci, incredibile e a tratti grottesca. Protagonisti della pièce sono amministratori e soci dell’ex compagnia di bandiera. A cominciare dagli arabi di Etihad, gli investitori degli Emirati sbarcati in Alitalia nel 2014 con l’ambizione dichiarata di risanare l’azienda nel giro di tre anni.

Il risanamento non c’è stato. Anzi, secondo stime di fonti interne al gruppo, le perdite 2016 dovrebbero aggirarsi intorno a 600 milioni, escludendo i contributi positivi di eventuali partite straordinarie. E senza un nuovo intervento d’emergenza, finanziato con i soldi delle banche e forse anche dello Stato, la prospettiva più concreta pare quella del fallimento.

[[ge:rep-locali:espresso:285256953]]

L’esatta dimensione del disastro, accompagnata dalla richiesta di nuovi tagli di personale, è però emersa solo a dicembre inoltrato. Passato lo scoglio del referendum, è venuto al pettine anche il nodo Alitalia. Proprio come è successo per il Monte dei Paschi, libero di naufragare solo a urne chiuse. Risultato finale: due questioni potenzialmente imbarazzanti per il governo di Matteo Renzi sono state lasciate ai margini della campagna referendaria per poi piombare sul tavolo del nuovo premier Paolo Gentiloni, quando i giochi, e il disastro, erano ormai fatti. Su Alitalia, in particolare, si poteva intervenire prima e meglio, come dimostrano documenti e numeri analizzati dall’Espresso. Ma qualcuno sapeva. E non è intervenuto. Anzi, ha nascosto i numeri.

A partire dagli ultimi giorni di luglio, e poi ancora tra settembre e ottobre, l’andamento dei conti della compagnia aerea è stato al centro di accesi confronti in consiglio di amministrazione, preceduti e seguiti da incontri informali. I dirigenti messi da Etihad ai posti chiave di Alitalia (l’amministratore delegato Cramer Ball e il direttore finanziario Duncan Naysmith) sono finiti in rotta di collisione con i rappresentanti dei soci italiani che possiedono il 51 per cento del capitale. E cioè, in primo luogo, Intesa e Unicredit, le due banche forti insieme di una quota di oltre il 30 per cento e allo stesso tempo grandi finanziatrici della compagnia.

Per settimane, gli azionisti made in Italy, riuniti nella holding Cai (Compagnia aerea italiana) hanno chiesto di avere un quadro dettagliato della situazione. I dati completi sono però arrivati solo a fine settembre grazie al pressing del vicepresidente di Intesa, Paolo Andrea Colombo, e dell’amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, entrambi, fino al dicembre scorso, consiglieri di Alitalia.

Gli istituti di credito recitano due ruoli in commedia. Da una parte hanno un’influenza decisiva nell’azionariato. Dall’altra tengono i cordoni della borsa, perché vantano crediti importanti e oltre agli interessi sui prestiti incassano anche laute commissioni, per esempio sui contratti derivati per centinaia di milioni che Alitalia ha stipulato per proteggersi dalle oscillazioni del prezzo del carburante e delle valute, in primis il dollaro. Appare quantomeno sorprendente, quindi, che i banchieri presenti in forze nel consiglio di amministrazione della compagnia aerea lamentino di non essere stati informati per tempo che i conti del gruppo erano in caduta libera.

Fatto sta che già a fine luglio, nelle segrete stanze del consiglio di amministrazione, è incominciato il tira e molla sui numeri. Dopo molte insistenze, l’amministratore delegato Ball, in carica solo da marzo, presenta agli altri consiglieri un’informativa generale sulla situazione aziendale. Dati allarmanti, a dir poco. Ricavi in calo di oltre 100 milioni rispetto alle previsioni, con 500 mila passeggeri in meno di quanto stimato nei piani di inizio anno e un coefficiente di riempimento degli aerei che non andava oltre il 76 per cento, ben al di sotto dell’obiettivo programmato dell’81 per cento. E pensare che solo due mesi prima, il 18 maggio, il vicepresidente di Alitalia e numero uno di Etihad, James Hogan, si era presentato ai giornalisti dichiarando che l’andamento dei conti era «decisamente in linea con gli obiettivi». Sull’onda dell’entusiasmo, in quell’occasione Hogan è arrivato a dire che il piano di rilancio («uno tra i più radicali e più rapidamente implementati», ha affermato con sprezzo del pericolo) procedeva meglio del previsto. Il manager non escludeva neppure di poter riportare in utile i conti della compagnia entro la fine del 2017.

Possibile che nell’arco di poche settimane le prospettive aziendali siano peggiorate in modo così drammatico? Possibile che Alitalia, la stessa che secondo Hogan era avviata a recuperare il pareggio di bilancio, a fine giugno si trovasse invece già in perdita per oltre 200 milioni, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2015? Per spiegare un simile tracollo le fonti ufficiali della compagnia si aggrappano alla crescita economica«inferiore alle attese» e alle incertezze sul futuro, che hanno pesato anche sui risultati dei principali concorrenti. Come dire, la gente si trova in tasca meno soldi del previsto e quindi viaggia di meno. E poi c’è l’emergenza terrorismo, che ha penalizzato soprattutto le destinazioni europee e dell’area del Mediterraneo, molto servite da Alitalia.

Gli attacchi del’Isis, però, non sono purtroppo una novità dei primi sei mesi del 2016. Il budget predisposto dai vertici aziendali avrebbe dunque dovuto tenerne conto. In caso contrario, il piano era chiaramente irrealistico. Del resto, già a inizio luglio, il presidente di Alitalia, Luca Cordero di Montezemolo, che è anche vicepresidente di Unicredit,si era presentato in commissione Trasporti alla Camera per affermare, senza entrare nei dettagli, che la compagnia «perde mezzo milione di euro al giorno». Un’affermazione, anche questa, che appare difficile da conciliare con le precedenti dichiarazioni ottimistiche di Hogan.

Il peggio però doveva ancora venire. A fine settembre, dopo una girandola di incontri, sul tavolo di Francesco Di Giovanni, amministratore delegato della holding Cai, quella controllata dalle banche, arrivano nuove preoccupanti informazioni sull’andamento dei conti Alitalia. Nessuno ormai si azzardava più a parlare di ripresa. Neppure l’obiettivo minimo di contenere le perdite 2016 intorno ai 140 milioni sembrava più raggiungibile. Le nuove proiezioni sul bilancio davano come probabile un rosso di almeno 400 milioni, al netto di proventi straordinari, e quindi difficilmente ripetibili in futuro, per oltre 150 milioni. Alla luce di questi numeri diventava un problema assicurare la sopravvivenza dell’azienda, anche perché, tra ottobre e novembre, la liquidità in cassa è scesa più volte fino a toccare quota 20 milioni, ben lontana dalla soglia di sicurezza che per una compagnia delle dimensioni di Alitalia si aggira attorno a 300 milioni.

Nelle pieghe dei conti si nascondeva poi anche un’altra potenziale grana, quella dei derivati sottoscritti negli anni scorsi per proteggersi contro le oscillazioni del prezzo del carburante. Già a fine 2015 e poi ancora nel 2016 la valutazione a prezzi di mercato (fair value) di questi contratti era in forte perdita, oltre 300 milioni. Questa nuova passività non è andata ad appesantire il conto economico del 2015 già in profondo rosso, ma è stata segnalata come riserva specifica di patrimonio netto. Questa manovra contabile, consentita dal codice civile, non ha però eliminato del tutto il problema. Alla scadenza dei contratti, che in parte si esauriscono già nel corso del 2017, le eventuali perdite dovranno comunque essere iscritte a bilancio. Al momento, paradossalmente, la notizia positiva è che il prezzo del carburante ha ripreso a salire e quindi anche le quotazioni dei particolari derivati sottoscritti da Alitalia.

Conti alla mano, però, già nell’autunno del 2016 il problema vero per l’ex compagnia di bandiera diventa quello di evitare il crack. Hogan, lo stesso che quattro mesi prima parlava di andamento «decisamente in linea con gli obiettivi», reagisce attaccando, almeno sul fronte mediatico. In un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 6 ottobre, il gran capo di Etihad se l’è presa con il governo che non avrebbe rispettato i patti su alcuni punti specifici, come il rafforzamento dell’aeroporto milanese di Linate, ottenuto autorizzando nuove rotte, e l’investimento di fondi pubblici 20 milioni di euro per promuovere sui mercati esteri alcune mete turistiche italiane. Colpevoli anche i sindacati, secondo Hogan, perché si ostinano a difendere privilegi ormai fuori dal tempo.

Il manager avrà anche le sue ragioni, ma con il senno di poi le sue parole suonano come un ultimo disperato scaricabarile prima della catastrofe aziendale.

A fine anno, per evitare di portare i libri in tribunale, la compagnia ha varato alcuni interventi d’emergenza, come l’emissione di un titolo cosiddetto di “quasi equity”, cioè con caratteristiche simili alle azioni, per circa 215 milioni interamente versati da Etihad. Anche le banche hanno acconsentito a riaprire temporaneamente i rubinetti del credito. Ma quello che ancora manca è un piano industriale condiviso da tutti i soci di Alitalia, in primis le banche che fin qui hanno invece espresso più di una perplessità. «L’azienda è stata gestita male», ha tagliato corto nei giorni scorsi il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, liquidando senza troppi convenevoli i primi approcci dei manager di nomina Etihad che chiedevano il sostegno dell’esecutivo per la prossima ristrutturazione.

In questa ricerca disperata di una via d’uscita, è tornato d’attualità il progetto di uno sdoppiamento di Alitalia, divisa tra una compagnia low cost per le destinazioni nazionali e a medio raggio (Europa e Mediterraneo) e un’altra per le rotte intercontinentali, di gran lunga le più redditizie, quelle che la compagnia tricolore ha colpevolmente trascurato negli anni scorsi. Questi interventi sono esattamente gli stessi di cui si parlava già nel 2013, quando si arenò tra perdite e debiti il salvataggio dei cosiddetti capitani coraggiosi, la cordata di imprenditori scesi in campo nel 2008 con la benedizione dell’allora premier Silvio Berlusconi e i finanziamenti di Intesa. Nel 2014 è arrivata Etihad. Sono passati quasi tre anni e quasi due miliardi di perdite supplementari. Tutto questo per tornare, di nuovo, alla casella di partenza. Questa volta, però, non c’è più tempo per i giochi di prestigio.