Ma è pronto il Servizio Sanitario Nazionale ad affrontare il Covid-19? L’Espresso lo ha domandato ai medici impegnati sul campo, agli economisti, ai ricercatori, agli esperti e ai sindacati: la risposta unanime è no, non siamo pronti, perché il sistema, prima ancora che scoppiasse l’allarme Coronavirus stava già lavorando al 150 per cento della propria capacità, specialmente negli ospedali pubblici di Lombardia e Veneto. Poi, si spera che i sanitari italiani, come ogni giorno da dieci anni a questa parte, sapranno fare il miracolo, restando in corsia ben oltre l’orario di lavoro, riciclando la mascherina e i guanti di giorno in giorno, che nel frattempo i dispositivi di protezione sono finiti, inventandosi aree di isolamento per chi arriva in Pronto Soccorso lamentando i sintomi da influenza del Coronavirus. E mettendo pezze laddove chi ha amministrato il paese negli ultimi anni ha fatto troppi tagli, mettendo a rischio la tenuta di un servizio unico al mondo.

Le stime minime raccontano infatti che all’appello mancano 10 miliardi di euro di investimenti per essere al pari degli altri paesi europei. Servirebbero anche 47mila dipendenti, per lo più infermieri, ma anche medici e tecnici solo per garantire i livelli essenziali. Le carenze sono così gravi che per evitare il collasso della macchina sanitaria italiana in questo particolare momento Walter Ricciardi, nuovo consigliere straordinario del ministro della Sanità Roberto Speranza, sta facendo pressione per avviare un immediato piano eccezionale di assunzione di medici e sanitari, indispensabili per affrontare l’eventuale urto di un contagio massivo, come racconta nell’intervista.

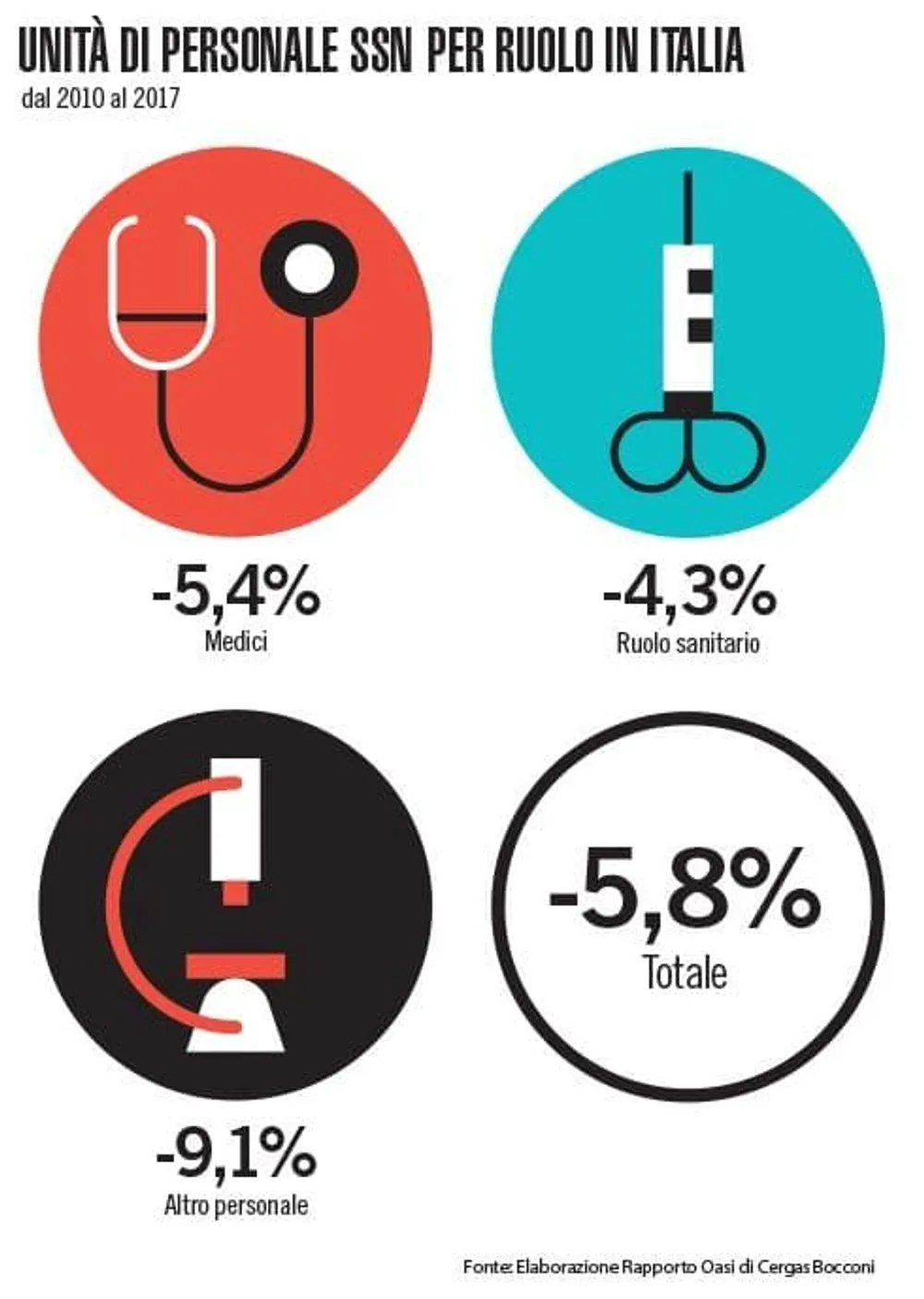

Ma quanto è grave la situazione ospedaliera italiana all’epoca del Coronavirus? Per spiegarlo partiamo dal fatto che in Italia ci sono 5,6 infermieri ogni mille abitanti contro i 7,9 del Regno Unito, i 10,5 della Francia i 12,6 della Germania. Secondo la Federazione Italiana delle professioni infermieristiche, l’Italia avrebbe bisogno di 50mila infermieri in più. A supplire a questa mancanza, spesso, ci pensano i famigliari che banalmente spostano il cuscino al malato, lo imboccano, lo aiutano a raggiungere il bagno. «In Francia sono gli infermieri ad occuparsi di tutto questo, si prendono cura degli ammalati al cento per cento. Ora, nel momento di alta contagiosità del Coronavirus, i parenti dovrebbero evitare di entrare in contatto con gli ospedalizzati e limitare al massimo le visite, lasciando questi compiti al personale sanitario. Ma questo creerà una pressione fortissima sugli infermieri, che già faticano a stare al passo con l’ordinaria amministrazione», osserva Francesco Longo, economista e ricercatore del Cergas Bocconi, il centro di ricerca sulla gestione dell’assistenza sanitaria nazionale, che fa notare come i governi si siano limitati a imporre una cura dimagrante fortissima al Servizio sanitario nazionale per far quadrare i bilanci dello Stato, senza tuttavia pensare a un modello alternativo, senza modernizzare le procedure e ridefinire i compiti dei singoli team professionali, senza riformulare i profili e le responsabilità delle diverse figure, senza favorire l’ingresso dei giovani, che disertano i concorsi e preferiscono andare all’estero.

Sul fronte dei medici la carenza è strutturale: all’appello ne mancano 56mila secondo i governatori delle Regioni che, dal Veneto al Molise, hanno richiamato in servizio i professionisti in pensione, senza contare che l’età media dei camici bianchi in corsia già supera ampiamente i cinquant’anni. E questa è una cattiva notizia se si considera che l’aggressività del Coronavirus è maggiore nei confronti delle persone più in là con gli anni. Racconta Costantino Troise, presidente di Anaao, il sindacato dei medici, che «il Sistema Sanitario Nazionale arriva a questa prova di stress pesantemente provato da decenni di de-finanziamento. La sola Regione Veneto ha una carenza strutturale di 1.300 medici e i buchi maggiori sono al pronto soccorso e in medicina generale, dove in questo momento servirebbero più risorse».

Non va meglio in Lombardia, dove un medico pneumologo racconta all’Espresso l’insostenibilità dei turni, ancor prima dell’arrivo del Coronavirus: «Ci sarebbe un contratto nazionale, che teoricamente impone uno stop consecutivo di almeno undici ore fra un servizio e l’altro. È una regola che a fatica viene rispettata nei grandi centri clinici milanesi, figuriamoci negli ospedali della provincia. Quindi facciamo il turno di giorno e diamo la reperibilità notturna, il cicalino puntualmente suona attorno alle tre di notte ed entriamo in corsia, tiriamo l’alba e attacchiamo il turno al mattino. Adesso la situazione è ancora più massacrante perché alcuni colleghi sono stati contagiati e siamo rimasti in pochi. Non siamo pronti. Per di più sono finiti i tamponi e il farmacista ospedaliero non riesce a reperirne di nuovi perché le scorte sono esaurite. Io sono riuscito a recuperare una mascherina, ma era l’ultima. La sto riusando, di giorno in giorno». Anche negli ospedali di Parma e Piacenza di mascherine e tamponi in reparto non ce ne sono più.

Il terzo problema è la mancanza di spazi per l’isolamento dei pazienti che si presentano in pronto soccorso con sintomi da Coronavirus, con il rischio di diffondere il contagio nell’ospedale. A tal proposito le Regioni hanno predisposto un servizio di chiamata, affinché siano i sanitari a recarsi nelle abitazioni di chi lamenta sintomi influenzali da Covid-19, evitando quindi che la popolazione intasi l’ospedale, trasformandolo in un nuovo focolaio. Per ora i pazienti ricoverati con complicanze sono poche decine e sono stati smistati nei reparti di infettivologia sul territorio, ma se i casi gravi dovessero aumentare, gli ospedali non riuscirebbero ad accogliere i malati, se non altro perché in un decennio il sistema sanitario ha perso 70mila posti letto.

Spiega la ricerca del Cergas Bocconi che tra il 2012 e il 2017 sono stati soppressi 759 reparti ospedalieri (meno 5,6 per cento) e i posti letto in dotazione sono 3,2 posti ogni mille abitanti, contro i sei della Francia, gli otto della Germania: «La riduzione dei budget di spesa ha imposto la chiusura di molti piccoli ospedali, che paradossalmente di fronte a questa emergenza sarebbero stati utili per isolare i casi. Anche se, dal punto di vista dell’attività ordinaria e della competenza degli ospedali è stato giusto concentrare le specialità in poche grandi strutture», commenta Longo, che fa però notare come l’Italia ha il 20 per cento di risorse in meno rispetto all’Inghilterra, il 34 per cento in meno della Francia, il 45 per cento in meno della Germania. Così come sono inferiori l’incidenza della spesa sanitaria sul pil e il relativo tasso di crescita annuale. Complessivamente lo Stato investe 119 miliardi l’anno per la sanità pubblica, poi i cittadini mettono di tasca propria altri 40 miliardi. Servirebbero 12 miliardi di per portare l’incidenza della spesa sanitaria pubblica sul pil a livello di Regno Unito e Francia. Ma non ci sono soldi: dei 30,2 miliardi della manovra finanziaria da poco approvata, solo sette sono serviti per il rilancio dell’economia, il resto è stato usato per la sterilizzazione dell’aumento dell’Iva. Il governo, però, è almeno riuscito a mettere due miliardi in più sulla spesa sanitaria. Ma all’appello ne mancano dieci, senza contare il gigantesco divario sanitario fra Nord e Sud.

«C’è anche una scarsa propensione della politica a finanziare aumenti al fondo sanitario nazionale, mentre l’attenzione è rivolta a misure che comportano trasferimenti monetari diretti o minori prelievi fiscali, tipo il Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Dunque, è realistico prevedere un finanziamento stabile e quindi decrescente in rapporto ai bisogni in crescita», sostiene Francesco Longo.

Se non arriveranno fondi e nuovo personale per affrontare l’emergenza Coronavirus, l’effetto sulla sanità ordinaria potrebbe essere devastante. A Milano il tempo d’attesa medio per un intervento chirurgico è di nove mesi e molte risorse nei prossimi mesi saranno dirottate per gestire il sistema logistico di isolamento che impone il virus, ritardando quindi i servizi normali, le visite ambulatoriali, le operazioni non urgenti: «Serve nuova forza lavoro dedicata, che possa lavorare in modo protetto e in ambienti isolati. La buona notizia è che il sistema italiano si è attivato in meno di 24 ore mettendo in campo un modello di economia da guerra. Ma attenzione, in questi casi il coordinamento nazionale deve prevalere su quello regionale, creando una grande cabina di regia di coordinamento. Di più: l’epidemia è diventata il tema dell’agenda politica, ma al tavolo di guerra è il tecnico che deve avere l’ultima parola, non il politico, altrimenti rischiamo errori strategici che possono essere drammatici sulla diffusione del contagio».

Da un lato, dunque, l’avvento dell’epidemia potrebbe essere l’occasione per rivalutare il Sistema Sanitario Nazionale, un grande bene comune, nato nel 1948, che molti danno per scontato. «Chi, come me, ha vissuto senza, sa quanto il Ssn abbia contribuito a migliorare la qualità di vita di tutti e dobbiamo continuare a sostenerlo, contro la tendenza alla privatizzazione della sanità», argomenta Silvio Garattini, 91 anni, fondatore dell’Istituto di ricerca farmacologica Mario Negri, che continua: «Quando l’emergenza sarà finita, non dobbiamo dimenticare di rimettere al centro la riorganizzazione della sanità italiana, a partire dall’assunzione di medici e ricercatori».

A tal proposito, lo Stato dedica solo lo 0,2 per cento dei 119 miliardi investiti in sanità pubblica per la ricerca, ben al di sotto della media europea che si attesta all’uno per cento. Questo ha portato alla chiusura di molti dipartimenti, alla sospensione di trail di studio su nuovi farmaci e cure, ma anche al taglio del personale e alla precarizzazione dei ricercatori di istituti e centri di analisi, gli stessi laboratori oggi presi d’assalto per ottenere gli esiti del tampone da Coronavirus. «Bisogna iniziare a spendere meglio i soldi pubblici e capire che se l’industria farmaceutica privata investe il sette per cento del fatturato in innovazione è perché quei soldi servono alla crescita della multinazionale stessa. Detto altrimenti, puntare sulla ricerca significa investire nel futuro del paese», dice il professore. Al contrario, ridurre i finanziamenti in questo ambito vuol dire mettere la sanità pubblica alla mercé del mercato, dell’industria, che persegue logiche ed obiettivi molto diverse dal diritto universale alla salute.