iulio ha dodici anni e disegna pali altissimi. Lui li chiama alberi ma sono senza foglie e mamma Paola sa il perché: «Sono le travi che hanno portato via il suo babbo». Alessandro Rosi è morto schiacciato da oltre 80 tonnellate di acciaio. Se n’è andato così il 9 agosto 2019 in una giornata di lavoro lasciando Giulio e Paola «con la morte che ti scava dentro». Giuseppina, invece, ogni mattina va a raccogliere le arance, piegata dalla fatica per pochi euro, perché non vuole far mancare nulla alla figlia. E lotta perché Maria Stella possa sapere chi l’ha lasciata senza il padre.

È la condizione degli orfani della strage silenziosa che cancella tre vite al giorno, una ogni otto ore. Sopravvivono dentro una giustizia dimezzata, tra processi per stabilire i colpevoli che durano troppi anni e assistenze che non ci sono. A partire da quella psicologica perché, chiarisce Paola, «cambia il modo di riuscire a stare al mondo e sembra che nessuno consideri come superare un trauma». Lei e Giulio ogni settimana fanno una seduta di psicoterapia, 50 euro ciascuno che pesano su un bilancio familiare, eppure si sentono persino fortunati perché possono permetterselo. Famiglie spezzate da mancanze incolmabili, costrette a combattere con carte bollate e avvocati, a dimostrare le responsabilità di un sistema inaccettabile in cui la fretta e il ridurre i «tempi morti» prevale sulla sicurezza. A non accettare che si possa uscire da casa per andare a lavorare e non tornare più.

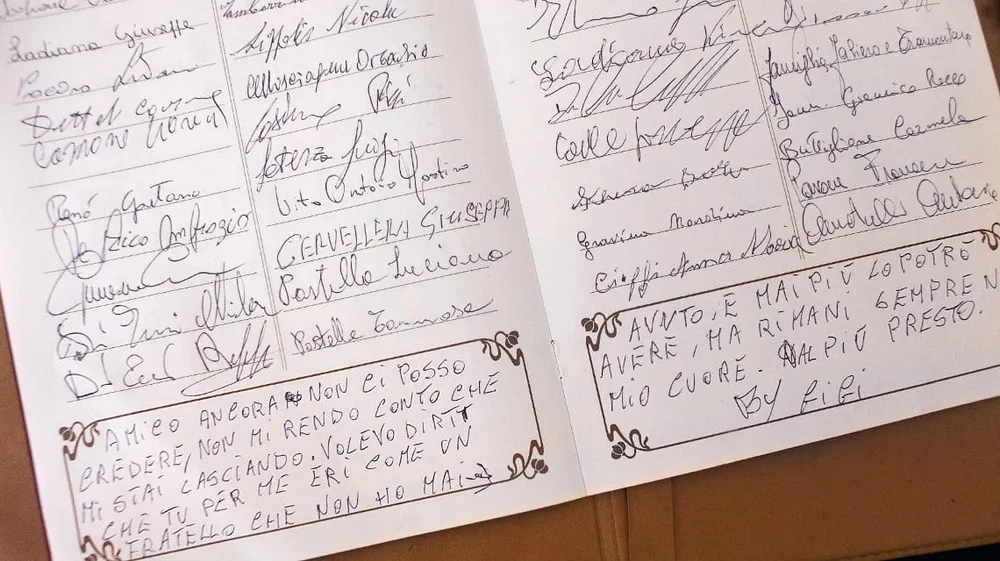

Il registro delle condoglianze di Domenica Occhinegri, operaio dell'Ilva di Taranto morto nel 2007

«Alessandro non è stato ucciso dalla trave che lo ha travolto, ma da un sistema che spinge per velocizzare il lavoro così da aumentare i profitti. È inaccettabile che ciò avvenga nel silenzio più assordante», dice Paola. Alessandro lavorava con la gru, da Firenze l’hanno mandato in trasferta a Cremona e la sua vita è finita dentro a una cassa di legno «con gli stessi vestiti da lavoro perché era impossibile toglierglieli. Quando l’ho dovuto spiegare a Giulio si è ammutolito, poi nei giorni successivi ha voluto sapere se avesse sbagliato qualcosa, se fosse lui il colpevole».

La figlia di Giuseppina invece non ha mai chiesto nulla. E forse proprio per questo la madre continua a cercare i documenti di quello che lei chiama «incidente». «Era il 2001, avevo 23 anni e appena partorito Maria Stella. Lontana da casa con una bambina di nove giorni, non sapevo che fare. Non ho una carta di quello che è successo». Giuseppina è tornata in Calabria dai genitori, non ha avuto risarcimenti tranne il vitalizio dell’Inail per la figlia: «Solo 900 euro fino a 18 anni, che sospendono se lei non studia». Nessun colpevole, una morte senza responsabili. Nel processo per Alessandro Rosi invece, tranne due imputati, tutti hanno chiesto di patteggiare: da 6 a 10 mesi di reclusione, con concessione del beneficio della sospensione condizionale e una pena pecuniaria per le due società coinvolte.

«Quando incontro i miei assistiti, madri, padri, figli, fratelli, sorelle, tutti avvolti da un lutto complicato da elaborare a causa del carattere improvviso e violento, mi rendo conto che la prima necessità è quella di sapere che cosa è successo al loro caro, perché è morto e se quella la morte potesse essere evitata. A nessuno importa conoscere il controvalore economico di quella perdita», spiega l’avvocata Alessandra Guarini. In mezzo ci sono loro, i sopravvissuti, vittime che nel processo sono considerate «un soggetto eventuale».

Tutti chiedono un cambiamento che serva in concreto a salvare vite e invece assistono all’inesorabile aumento dei decessi, nonostante le norme siano sempre più stringenti. Ogni volta si ripete «perché non accada più» ma ogni legge viene vanificata dai controlli che latitano e da una cultura che non si oppone all’idea del lavorare a tutti i costi e in tutte le condizioni. Una contabilità della morte a cui sfuggono decine se non centinaia di vite perché abusive e sommerse. Come i lavoratori “anziani”, costretti ancora ad arrampicarsi sui ponteggi dei cantieri anche se hanno superato i 60 anni perché, tra intermittenza dei contratti e lavoro nero, non riescono a raggiungere i contributi per la pensione. Morti che aumentano trainate dalla ripresa dell’edilizia, spinta soprattutto dall’ecobonus. Nei primi nove mesi di quest’anno le denunce per infortuni nel comparto costruzioni sono state 21.346 contro le 17.891 dello stesso periodo del 2020; le morti sul lavoro 87 contro 73. Sono il sacrificio umano versato in nome della rinascita economica, che rischia di farsi più feroce quando i contratti del Pnnr accelereranno i cantieri per rispettare le scadenze europee.

A volte il paradosso è che il datore di lavoro è rappresentato dallo Stato. Accade soprattutto nel settore marittimo e portuale: «I meccanismi processuali si complicano quando sul banco degli imputati salgono i datori di lavoro pubblici, talvolta istituzionali, si crea un cortocircuito micidiale: lo Stato che processa se stesso», ragiona l’avvocata Guarini.

E intanto Paola e Giuseppina pensano alle altre famiglie: «A quelle tre che oggi si sentiranno dire “siete vedove, vedovi, orfani”. Solo chi prova quel dolore lo comprende». È la telefonata che ha ricevuto Manuele. «Molla tutto e vieni qua. Pregavo fosse una mano, un braccio, una gamba. Non si può morire così», ricorda. E invece è morta così la sua compagna Laila El Harim. A 40 anni inghiottita da una fustellatrice in una fabbrica di cartoni per dolci esportati in mezza Europa.

Laila era arrivata dal Marocco nella bassa modenese a vent’anni e s’era costruita una carriera: era diventata capo macchina. L’avevano assunta alla Bombonette di Camposanto da due mesi e teneva un diario su quello che succedeva in quel capannone. «Oggi tutto bene, devo scrivere la mail a ... per la fornitura», «oggi problemi tecnici...». Era precisa e affidabile Laila e inviava proprio a Manuele le foto dei congegni che la preoccupavano. S’erano conosciuti in fabbrica, cartonai tutti e due, qui nella Packaging Valley, vanto dell’Emilia. Poi è arrivata Rania, la loro bambina che ha cinque anni e lo scorso luglio, un mese e mezzo prima di morire di lavoro, anche la promessa di matrimonio: «Le ho chiesto di sposarmi. Le ho dato l’anello d’oro, con l’acquamarina. Lei mi ha detto sì, adesso dovevamo solo organizzare la cerimonia, le piaceva il Salento e voleva l’abito bianco», racconta Manuele. E invece è rimasto solo con Rania in una casa con i mobili nuovi, il cuore di legno intagliato, il mutuo da pagare e una bambina a cui non sai come spiegare. «Finché non ti tocca è un numero. Non pensi mai a chi c’è dietro», dice. Ora ci sarà il processo, la relazione del direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, Bruno Giordano, ha stabilito che la macchina a cui lavorava Laila «aveva un doppio blocco, ma non automatico e azionabile solo manualmente dalla lavoratrice» ma per ora Manuele pensa a Rania e ad andare avanti e si chiede «come sia possibile non investire in sicurezza».

«È un crimine di pace», ripete Giordano. «Quando si muore sul lavoro, si muore di dovere: non lo si può chiamare infortunio, quasi fosse una fatalità sfortunata, perché è omicidio. Muore una persona e si uccide il futuro di un’intera famiglia. Oggi chi si sta occupando del figlio di Luana D’Orazio e dei figli delle oltre seicento persone morte dopo la giovane mamma di Prato?», chiede.

Perché quando c’è un incidente sul lavoro le vittime non sono solo i lavoratori ma anche figli, genitori, compagni, parenti. Quelli che vengono chiamati, usando un’insopportabile terminologia del ventennio, «orfani del lavoro»; e che chiedono perché si può morire per aver fatto il proprio di dovere e perché altri non lo hanno fatto. Giordano, che prima di quest’incarico faceva il magistrato, ricorda uno di loro: «All’inizio del processo si presentò in aula un ragazzino, essendo minorenne gli chiesi chi fosse. Mi rispose che era il figlio della vittima e voleva sapere perché era morto il suo papà. Fissai tutte le udienze di pomeriggio per consentirgli di seguirle senza perdere giorni di scuola ma alla fine, proprio quando si attendeva la sentenza, non venne più. Chiesi all’avvocato e mi disse che era il più grande di tre fratellini: aveva lasciato la scuola ed era dovuto andare a lavorare in un bar; la mamma non poteva tirare avanti. Per bisogno aveva dovuto rinunciare alla scuola e a sapere». Il bisogno era più forte ed era arrivato prima della giustizia e Giordano si domanda «cosa possa pensare quel ragazzino oggi da cittadino adulto di un Paese che per chi muore di lavoro non riesce a dare sempre giustizia». Senza contare che molti dibattimenti finiscono nel nulla, perché la lentezza fa scattare la prescrizione: «In questi casi, l’ingiustizia è massima». La disfatta di una Repubblica fondata sul lavoro, come dice la Costituzione, che è incapace di renderlo sicuro e non riesce neppure a dare giustizia alle vittime.