Per un motivo semplice: «Con il califfato è cambiato tutto. La divisione tra moderati o estremisti è superata dai fatti: esclusi i jihadisti, oggi tutti i musulmani rifiutano il terrorismo, ne hanno paura e sono i primi a subirlo con un enorme numero di vittime», dice un alto funzionario di polizia. «Fino a tre anni fa avevamo di fronte organizzazioni segrete e compartimentate, con al massimo alcune centinaia di affiliati, selezionati individualmente. Tra Siria e Iraq oggi c’è un’organizzazione terroristica che è diventata uno Stato. Di fronte a cifre del genere, contrastare il pericolo di un’infiltrazione nei nostri Paesi è impossibile, se non ci aiutano le nostre comunità islamiche».

«Sono proprio i musulmani i primi a vedere i loro figli, fratelli e sorelle assediati dalla propaganda jihadista», aggiunge un magistrato: «Solo chi fa parte della stessa comunità o della stessa famiglia ha qualche speranza di venire a sapere se è arrivato qualche pazzo che vuole santificarsi con la guerra o che nasconde in casa armi ed esplosivi».

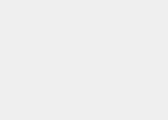

Combattenti stranieri per destinazione di guerra

Per vedere se l’unica speranza che abbiamo comincia a diventare realtà, si può partire dal luogo più malfamato dell’Islam di casa nostra: Milano, viale Jenner, dove c’è la sede, eternamente precaria, della moschea più sovraffollata di Lombardia. Qui, vent’anni fa, è nato il jihadismo. L’imam si chiamava Anwar Shaaban, un carismatico predicatore egiziano che ha reclutato in Italia decine di volontari per la guerra in Bosnia, dove è diventato il comandante di un battaglione di mujahidin, prima di essere ucciso con quattro suoi luogotenenti, il 14 dicembre 1995, dalla polizia croata.

Da allora l’antiterrorismo non ha mollato un attimo questa palazzina, anche se gli ultimi arresti risalgono al novembre 2001. Ed erano qaedisti maghrebini. L’imam di oggi si chiama Mohamed Reda, parla un buon inglese e ha sviluppato un certo humour: «Terroristi noi? Lo vede quel vetro oscurato?», dice, mimando un saluto verso una finestra sul cortile, a dieci metri in linea d’aria. «Lì ci sono le telecamere della Digos. Ci spiano ogni giorno, da sempre. Vedono tutto. Siamo i musulmani più sorvegliati del mondo. E un terrorista dovrebbe venire a nascondersi qui?».

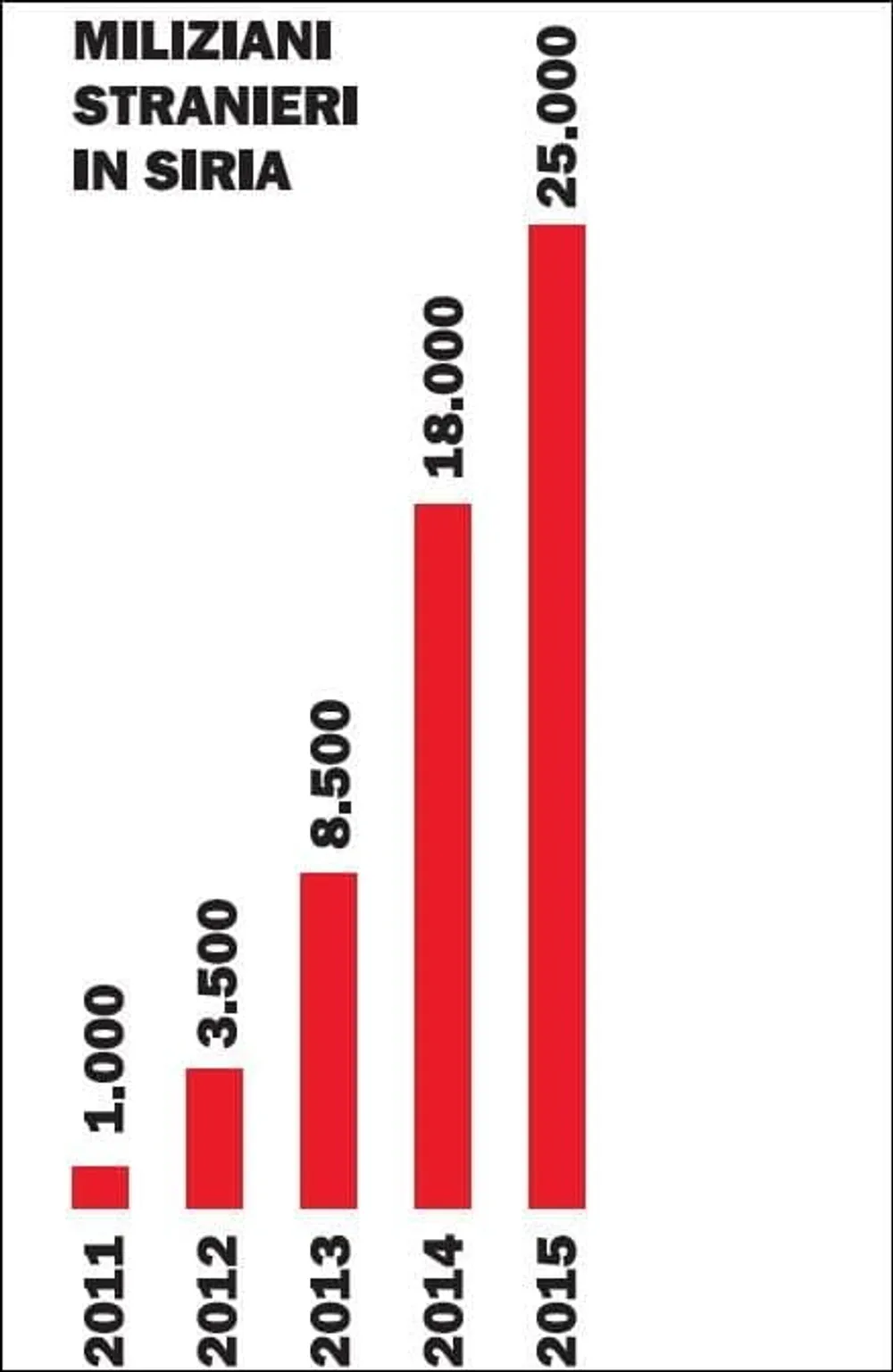

Quanti sono gli stranieri che combattono in Siria

Reda è omone alto due metri con una lunga barba nera, occhi scintillanti, elegante copricapo e tunica bianca da integralista doc. Non fa mistero di essere un dirigente della Fratellanza musulmana. Che per l’attuale regime egiziano sarebbe la madre di Al Qaeda, dello Stato islamico e dei terroristi del Sinai. Mentre per lui è solo un movimento che aiuta il popolo affamato: «Non siamo estremisti violenti, siamo la maggioranza!».

Di jihad globale e Califfato nero non c’è traccia negli avvisi appesi nella sala di comando del centro islamico. Reda nomina i jihadisti solo se forzato, per dire che secondo lui sono creature dei servizi segreti: servono a fermare le rivoluzioni dopo le primavere arabe. Qui dentro, vent’anni fa, i giornalisti oltretutto cristiani non erano i benvenuti.

Ora, al piano terra, il macellaio di rito islamico si presenta per nome in italiano e spalanca il frigo all’ospite: «Lo beve un mango? Acqua minerale? No, qui in moschea alcol nooo», ride di gusto.

Certo, queste sono soltanto parole. Gli inquirenti di Milano, indagando sull’italianissima jihadista Maria Giulia Sergio, hanno intercettato le sue istruzioni per dissimulare le intenzioni di guerra e nascondersi anche agli occhi dei musulmani. Ma tra le carte delle nuove inchieste si scoprono anche fatti certi, che potrebbero rappresentare uno spartiacque: perfino i capi storici dell’integralismo cominciano davvero a denunciare i guerrafondai del califfato.

È l’11 febbraio scorso quando in viale Jenner si presenta un 27enne tunisino che vive a Ravenna, Noussair Louati, ex marito separato di un’italiana, con cui ha messo al mondo una figlia di due anni. È venuto a Milano a chiedere soldi e agganci per unirsi alla guerra santa in Siria. Invece Mohamed Reda lo affronta a muso duro e lo sbatte fuori dalla moschea. Il tunisino si sente tradito: «Mi hanno mandato via, l’imam egiziano stava per chiamare la polizia», scrive su Internet ai suoi sodali jihadisti. Da viale Jenner parte una telefonata di denuncia alla polizia italiana. La Digos può intercettare al volo telefoni e computer. E in aprile proprio quel jihadista diventa il primo arrestato per il nuovo reato-barriera che incrimina chi prepara viaggi di guerra. L’inchiesta si allarga: salta fuori che altri cinque tunisini sono già partiti sempre da Ravenna per la Siria: quattro sono morti combattendo per il Califfato.

Il caso non è isolato. Le indagini documentano altre denunce uscite dalle nostre moschee. Fin dalla prima inchiesta sui jihadisti in partenza per la Siria, avviata nel 2012. La polizia scrive alla procura di aver ricevuto «proficue segnalazioni» dai musulmani siriani di Milano. Sono preoccupati dalle violenze di una ventina di picchiatori, con base a Cologno Monzese, che vogliono andare a combattere con le milizie islamiche e intanto organizzano segretamente un pezzo di guerra civile a casa nostra: sanguinosi pestaggi di gruppo contro altri siriani. Quei jihadisti pregano e cercano reclute a Cascina Gobba, periferia di Milano: una moschea guidata da due leader siriani della Fratellanza musulmana. La polizia intercetta tutti quanti, nella convinzione che lì dentro si nasconda una base di reclutamento. L’inchiesta dimostra il contrario. I jihadisti si rivelano infuriati contro i due imam integralisti: li accusano di «immobilismo», di sprecare soldi in «inutili manifestazioni pacifiche» invece di «impugnare le armi contro il dittatore Assad». Altre soffiate arrivano dai musulmani della vicina moschea di via Padova. E alla fine numerose vittime dei pestaggi, che prima tacevano terrorizzate o fuggivano da Milano, trovano il coraggio di denunciare i connazionali jihadisti.

Altri casi sono rimasti segreti. Carabinieri e polizia non mettono a verbale i nomi degli informatori. E se un allarme è fondato si possono anche evitare indagini e pubblici processi. In Veneto, ad esempio, c’è una piccola moschea della provincia di Treviso che si è vista infiltrare da un gruppetto di islamisti che predicano violenza. L’imam, d’accordo con i suoi fedeli, ha avvertito le autorità italiane, che hanno trovato i riscontri. E così, appena sono scaduti i permessi di soggiorno, tutti i guerrafondai sono stati espulsi. Il lato assurdo della storia è che questa povera moschea veneta, come tantissime altre, è da sempre osteggiata e tuttora perseguitata dai pubblici amministratori della Lega Nord.

Il tema della collaborazione dei musulmani è in cima all’agenda dell’antiterrorismo in tutto l’Occidente. Negli Usa un’inchiesta parlamentare ha quantificato la massa di combattenti stranieri del califfato: 25 mila in Siria, altri 5 mila in Libia. Almeno 4.500 jihadisti sono partiti da Paesi occidentali. La commissione avverte che «l’indottrinamento non avviene più nelle moschee, ma su Internet». Anzi, i centri islamici ben integrati sono la miglior difesa: «Più del 75 per cento degli arresti eseguiti negli Stati Uniti sono legati a informatori, fonti confidenziali, familiari ed esponenti delle comunità che hanno collaborato con le autorità».

«La collaborazione delle comunità islamiche è decisiva», è la tesi maturata anche da Stefano Dambruoso, parlamentare di Scelta civica e relatore dell’ultima legge anti-terrorismo. «Nei vertici europei o dell’Onu oggi la parola chiave è de-radicalizzazione. A livello normativo tutti gli Stati occidentali, compresa l’Italia, hanno ormai raggiunto il massimo delle misure giudiziarie o di polizia ipotizzabili in una democrazia. Di fronte alla spaventosa forza di attrazione del Califfato, il contrasto al terrorismo deve spostarsi sul terreno culturale, politico, religioso, sociale. Servono campagne per prevenire l’indottrinamento. E anche per recuperare chi torna dalla guerra». Esempi? «All’estero, sono molti. In Danimarca alcuni reduci delusi dal jihad vengono portati a parlare in pubblico, come testimonial. In Gran Bretagna c’è una campagna capillare affidata alle principali associazioni islamiche per contrastare l’ideologia dell’odio. In Francia c’è “Stop jihadism”, un sito di contro-propaganda che smaschera la violenza del califfato usando codici comunicativi uguali ma contenuti opposti. In Italia purtroppo è più facile dire il contrario, ma è interesse di tutti favorire l’integrazione e dimostrare quanto è falsa l’equazione tra Islam e terrorismo».

«Bisognerebbe costruire più moschee, invece di vietarle», è la conclusione di Stefano Allievi, il professore dell’università di Padova che ha diretto la prima ricerca-censimento dei luoghi di preghiera islamica in Italia: «Ne abbiamo contati 764, una cifra in linea con la media europea per numero di musulmani, ma solo 3, o largheggiando 5, sono vere moschee edificate per il culto. Tutti gli altri sono luoghi di fortuna: garage, scantinati, appartamenti, capannoni. Non succede in nessun Paese civile. Eppure è molto più facile che una grande moschea sia sicura e controllata dagli stessi fedeli». Saranno i musulmani d’Italia a denunciare i killer jihadisti? «Sta già accadendo», risponde lo studioso: «Nel mondo islamico si sta ripetendo il percorso che fece la sinistra italiana con le Brigate Rosse. All’inizio si diceva: non sono compagni, ma infiltrati dei servizi. Poi si distingueva tra mezzi e fini: sono compagni che sbagliano. Ma quando hanno ammazzato magistrati, giornalisti e sindacalisti di sinistra, tutti hanno capito: sono assassini e basta».