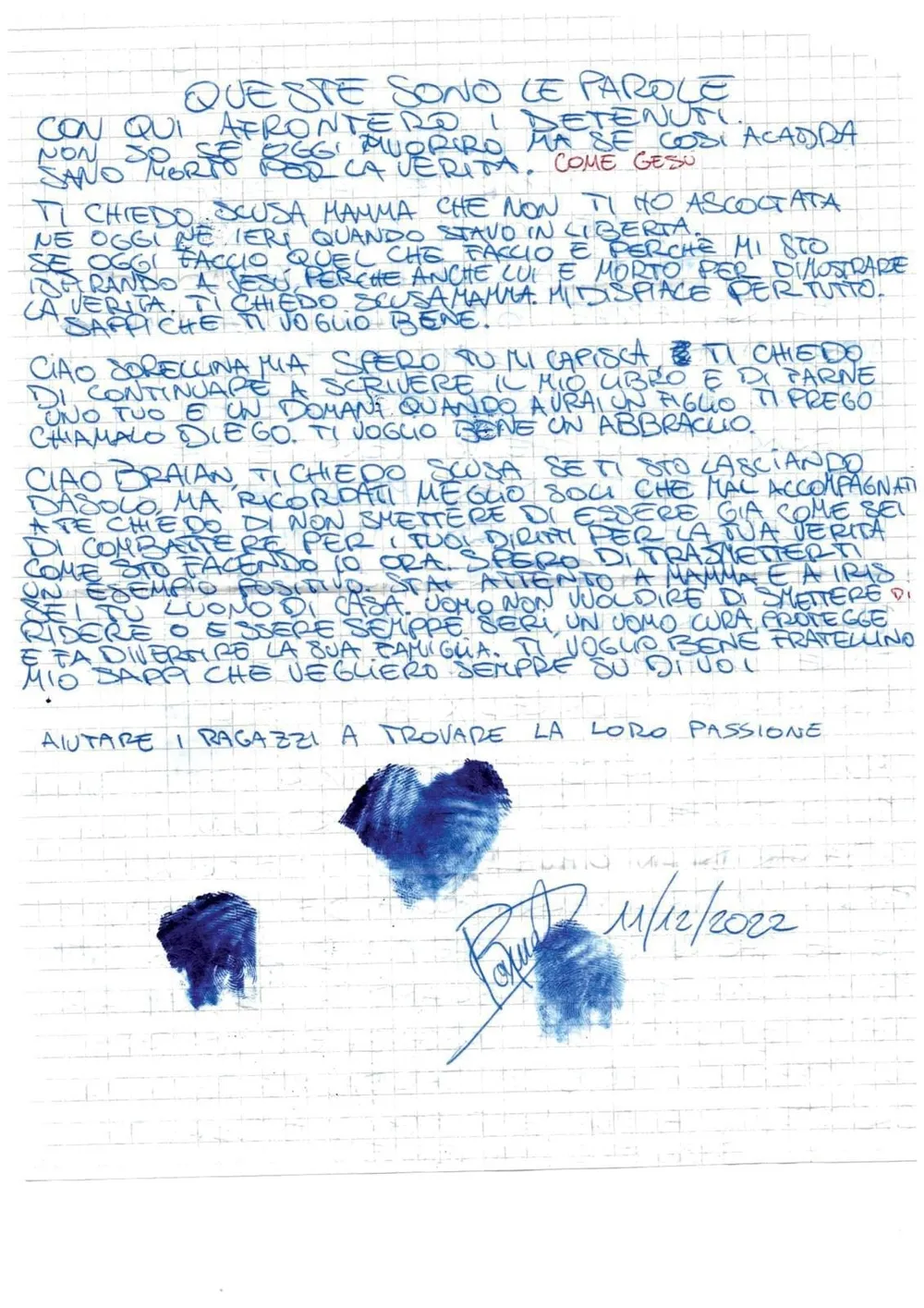

Branka Mikenkovic si rifiuta di seppellire il figlio: esige l’autopsia in Italia. Non crede che quel 18 gennaio si sia suicidato nel carcere francese di Grasse, in Costa Azzurra. Vuole sapere la verità: chi lo ha ucciso e perché. È una storia, questa, dove niente è al suo posto. Fatta di telefonate clandestine da dietro le sbarre, indizi, lettere. Moltissime, Daniel Radosavljevic cittadino italiano di 20 anni ha lasciato alla famiglia un ampio carteggio di lettere, pensieri e desideri per il futuro: «Uscito da qui voglio studiare per diventare educatore minorile». Una calligrafia chiara e rotonda. L’ultima lettera è il suo testamento: «Ecco ora sapete tutta la verità, se dovessi morire in questo carcere, per ultima cosa chiedo che i miei manoscritti vengano dati alla mia famiglia».

Partiamo dal principio. È l’8 ottobre quando Daniel viene arrestato a Grasse, dopo un inseguimento dovuto al mancato rispetto di un ordine di fermata a un posto di blocco della gendarmeria nei pressi della città al sud della Francia. Daniel che ha un passato di reati contro il patrimonio commessi da minorenne ma nessuna condanna da maggiorenne, viene messo in custodia. Le accuse: inottemperanza all’alt e tentato omicidio per aver forzato il posto di blocco. Una ricostruzione contestata subito dall’indagato.

Daniel scrive lettere e comunica con l’Italia. «La mia famiglia non è qui ma a casa, mi sta aspettando in sofferenza», dice a compagni e personale. Il 15 gennaio chiama per l’ultima volta la madre: notizie varie sui suoi cari e sui programmi per il futuro. Fiducia sul ritorno, speranza di poter riabbracciare le persone che ama: la madre Branka, sua sorella Iris e suo fratello Braian. Manca poco al termine della custodia preventiva, la promessa del suo difensore francese regala la possibilità di ricostruirsi una nuova vita.

Tre giorni dopo, il cellulare della madre squilla di nuovo. È la direzione del carcere: Daniel, il suo primogenito, è morto in mattinata. «Si è suicidato per impiccagione durante il regime dell’isolamento, applicato a Radosavljevic più volte dal 16 gennaio, sia pure in diverse sezioni». Fine della comunicazione. L’imprevedibilità di quel gesto è l’epicentro del dolore e del lutto.

Poi qualcosa succede. In Francia, nonostante un regime carcerario più duro, il telefono cellulare passa da sempre tranquillamente di cella in cella. Da tempo Daniel comunicava con la sua famiglia tramite un telefono clandestino. Ma il telefono squilla anche dopo la sua morte: qualcuno che si trova dentro la prigione chiede di poter comunicare con la famiglia. Daniel è veramente morto impiccato? Dagli audio analizzati da L’Espresso un detenuto invita i parenti a investigare: potrebbero esserci delle responsabilità in capo alla polizia penitenziaria. La scena che racconta è quella di una squadra antisommossa che fa irruzione nella cella dell’italiano proprio lo stesso giorno della morte. Ma non solo. Indica anche quali fossero le telecamere delle quali chiedere l’acquisizione. I riferimenti logistici e cronologici sono dettagliati: «Chiedi le telecamere nel passaggio, sì c’è sicuramente qualcosa, richiedi le telecamere nel corridoio dell’edificio A, primo piano, era martedì mattina tra le 10 e le 12, sono entrati nella cella di Daniel […], esattamente cella 109».

La famiglia di Daniel chiede la verità. Vuole capire. Ma non parla il francese, si affida alla sorella della madre, che vive in Belgio e così raggiunge il difensore d’ufficio. Ci sono barriere linguistiche ma non solo, c’è un muro al confine: non si conosce nulla delle attività investigative svolte e nemmeno dell’autopsia effettuata senza previa comunicazione alla famiglia dall’autorità giudiziaria francese, cosa che priva i parenti del ragazzo della possibilità di nominare un consulente medico legale di parte.

È il 24 gennaio quando la signora Branka Milenkovic arriva al carcere di Grasse e ritira i beni personali del figlio. Chiede di poter visionare la salma: il cadavere di suo figlio ha una ferita sul retro del cranio, un’altra, d’arma da taglio, immediatamente sotto il costato, il mignolo rotto, delle scarificazioni tipiche da corda di diametro molto sottile impresse a ridosso della parte centrale del collo e nessun segno sulla porzione superiore del collo e nella zona mandibolare, come ci si aspetterebbe dall’azione abrasiva della corda a causa del peso del corpo impiccato e della sua gravità. Le mani non hanno le unghie, tagliate di netto anche in prossimità della parte superficiale del polpastrello. Chiedono spiegazioni: è per l’autopsia o è successo altro? Nessuna risposta.

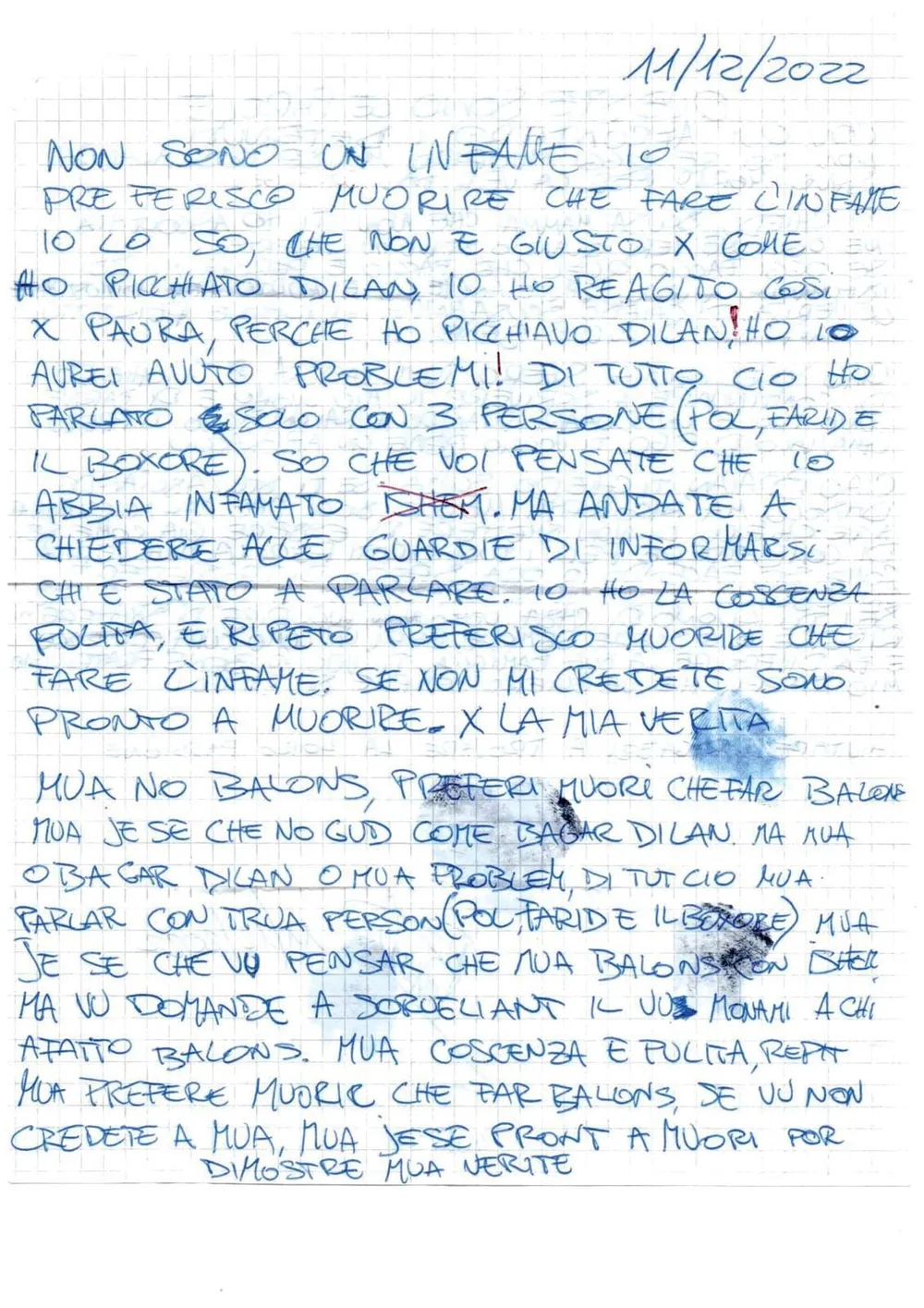

Tra i beni personali emerge un carteggio, ampio e scritto in italiano. Fogli a quadretti scritti a penna, una lettera datata 16.01.2023, autografa e che la difesa ritiene «di particolare importanza investigativa». Daniel, due giorni prima della morte per “suicidio”, scriveva: «Mi trovo chiuso per la seconda volta, perché ho avuto paura di morire per la seconda volta». Racconta di altri detenuti che si preparano a fargli del male. «La voce si è sparsa subito. La voce che ero un balons (rectius, probabilmente “une balance”: un traditore)». Racconta del suo compagno di cella Hassan «colui che consideravo un fratello maggiore, mi fa l’occhiolino io non gli ho risposto perché avevo pensieri per la testa […] mi ha detto “stanotte gli faccio un bel tatuaggio in faccia a sto’ figlio di puttana” (parlando in francese/arabo) a quel punto ho capito tutto, allora inizio a dirgli che non sono stupido e ho capito le loro intenzioni».

[[ge:rep-locali:espresso:386288526]]

Cerca l’attenzione della sorvegliante, cerca di raccontare tutto tramite l’aiuto di un altro detenuto che traduce per lui. Vuole farsi mettere in isolamento. Ma il personale penitenziario attiva la ricetrasmittente per comunicare con il capo reparto, spiegando ad alta voce e «davanti a tutta la sezione» le sue paure: quella di essere aggredito poiché ritenuto dai detenuti un infame. «Quasi a farlo apposta», scrive Daniel nella lettera che firma in calce, come a volere evidenziare l’importanza di quel foglio che raccoglie la circostanza che sarà quella che lo porterà alla morte. Senza fuga e senza protezione, decide di creare disagi, obiettivo: l’isolamento. Esplode contro un altro detenuto, Slobo, viene rigettato in cella dal sorvegliante e si tranquillizza quando gli parlano di isolamento, scrive: «Mi hanno detto che verrò messo in isolamento, pensavo al casho (isolamento, ndr) e ho gettato le armi pensando di essere al sicuro. Ma solo una volta di nuovo in un’altra sezione, isolato, mi sono reso conto di non essere più al sicuro».

I parenti chiedono spiegazioni, la direttrice del carcere, incontrata in occasione del ritiro dei beni personali, spiega come nell’organizzazione dell’istituto penitenziario siano applicati due tipi di isolamento, quello totale (che Daniel chiamava “casho”) e uno parziale (disciplinare), dove il detenuto viene privato unicamente di televisore e frigorifero. Nel caso di Daniel si è trattato della seconda modalità di detenzione che lo lasciava comunque in balia dei compagni. La chiusa della lettera è un testamento: «Ecco ora sapete tutta la verità, se dovessi morire in questo carcere, per ultima cosa chiedo che i miei manoscritti vengano dati alla mia famiglia. Il libro gipsy souvage venga dato a mia sorella Iris. Spero che di tutto ciò che è accaduto venga fatta giustizia per i ragazzi come me».

Daniel sottolinea anche il fatto di aver contattato i propri parenti con il telefono di tal Yahasin (di cui scrive che ha un labbro tagliato) ed avendoli quindi esposti al rischio di ritorsioni e possibilità di rintraccio.

In Italia, l’avvocata che segue la famiglia di Daniel, Francesca Rupalti, ha presentato un esposto al tribunale di Roma per delitto commesso all’estero (art. 575 c.p.) ai danni di un cittadino italiano. Si chiede di indagare sul carcere francese per reati commessi sia con condotte attive sia con condotte omissive.

Sovraffollamento cronico, fatiscenza, insalubrità: nel 2020 anche l’Onu ha puntato il dito contro Parigi che è stata condannata 18 volte dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, per le condizioni di detenzione contrarie all’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che vieta la tortura e il trattamento disumano e degradante dei detenuti. Quello di Daniel non è un caso isolato: è il vicolo cieco e sistematico dei rapporti tra l’Italia e la Francia sui detenuti italiani che scontano pene oltralpe. Nello stesso penitenziario di Grasse nel 2013 morì un altro italiano Claudio Faraldi, 29 anni, di Ventimiglia, solo in una cella, in circostanze ancora non del tutto chiarite. Prima ancora, nel 2010, la morte di un altro italiano, anche lui in circostanze mai del tutto chiarite e riconsegnato all’Italia senza organi. Si chiamava Daniele Franceschi. Daniele evoca Daniel. Nei nomi l’eco di un destino su cui la famiglia del ragazzo oggi chiede di la verità.