«Scriveremo di caporalato anche alla fine di questa stagione torrida e omicida, faremo di quei nomi delle ancore di verità su questo presente butterato; affinché niente di loro venga lavato via dal tempo e da una soglia dell’attenzione bruciata. Ci sarà la terra anche domani, sempre sotto questo cielo a imbuto che imbocca un riflettore alla volta e poi lo travolge. Satnam. Si potrebbe tradurre con «io sono la verità». Nel cognome, invece, c’è il leone e la presenza, traslata, di un eroe. Scriveremo il nome di Satnam Singh nella complessità: contro una cultura di eroi, di martiri e carnefici. Senza un mantra che ripete verità e giustizia se sa di non poterla evocare.

Elaboreremo un lutto contro la triade in cui si incastra il dibattito pubblico: contro l’identificazione dell’altro ora come vittima, ora come carnefice. Impareremo a facilitare salvezze senza incoronarci salvatori. Noi che dobbiamo avere sempre i frighi pieni, le corsie dei supermercati traboccanti, il cibo bello e lucido. Libereremo dal nostro controllo gli altri, animali e no, alieni, diversi; rinunceremo a scandire la vita e la morte di ciò che è altro da noi. Riconosceremo la violenza intrinseca dell’Occidente che si amplifica mentre attende e annuncia il suo collasso, così come il razzismo sistemico che beneficia del suo passato e presente coloniale. Emanciperemo l’Occidente dal suo fregiarsi di civiltà e bianchezza, di abbondanza e spreco. Riconosceremo che nessuno si salva da solo e che abbiamo sempre la responsabilità di fare tutto il possibile. Sapremo condannare e trasformare, dove necessario. Parleremo di omicidio perché di omicidio si tratta. Lasceremo le tragedie al teatro, le punizioni ai genitori e il perdono a chi lo chiede. Lotteremo affinché la verità sia meno interpretabile possibile, affinché diventi reale.

Racconteremo all’infinito la storia di Satnam Singh fino a sfilarlo dal feticcio della tragedia. Custodiremo la memoria dei morti sul lavoro senza glorificare lo scrigno che il lutto richiede, ricordando che tutto torna alla terra in forma di concime o di veleno, che il sangue è cocciuto, ma che la terra non si ubriaca di tutto questo sangue; tenendo invece a mente che la terra gira e «spinge regolarmente le suo quattro stagioni» e «gira con le sue grandi pozze di sangue e tutte le cose viventi girano con lei e sanguinano» (Prévert, 1946). Riconosceremo l’implicita ma voluta metonimia del termine braccianti: la riduzione a braccia di chi lavora la terra, il processo di invisibilizzazione dei corpi usa e getta che reggono l’economia globale neoliberista. Taglieremo le reti dei confini mortiferi che fanno sparire la gente per segregarla nei campi di lavoro, dopo averla derubata e torturata.

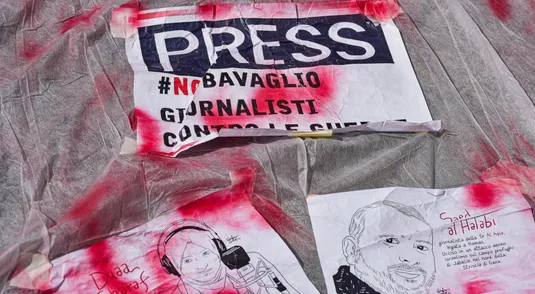

Anche se non li conosciamo, diremo i nomi di chi è sparito in mare, senza arrivare a quest’ultima tappa della tratta; affogando prima di sparire nelle campagne e nelle fabbriche. Scriveremo epitaffi sull’acqua e scaveremo tombe dignitose nel cemento. Immagineremo luoghi che non conosciamo, sforzandoci, come richiede l’incontro con l’altro. Ascolteremo gli altri e sosteremo nell’incomprensione, perché questo ci stimolerà la conversazione. Creeremo nuove grammatiche. Praticheremo l’ascolto. Staremo in silenzio. Così da creare dei percorsi ariosi con le parole, da fare spazio a chi lavora la terra per raccontarsi e autodeterminarsi. «Li vendicheremo perché sono caduti con negli occhi le stelle. Perché morendo hanno bevuto il sole» (Novatore, 1993).