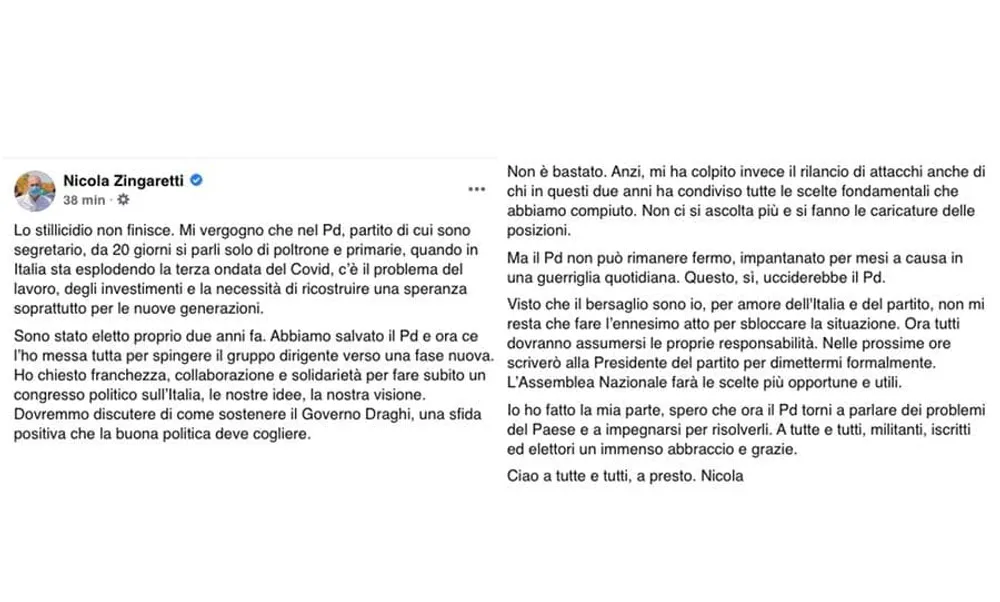

Le dimissioni arrivano senza preavviso, alle 15.30, via Facebook: «Lo stillicidio non finisce», «mi vergogno che nel Pd da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie», scrive Nicola Zingaretti, che si dice colpito dal «rilancio di attacchi anche di chi in questi due anni ha condiviso tutte le scelte fondamentali che abbiamo compiuto» e annuncia: «Non mi resta che fare l'ennesimo atto per sbloccare la situazione». Dimissioni, appunto. Un post che piomba sul Pd e sul suo popolo in modo del tutto inaspettato per tempistica e metodo. Ma non per sostanza. Il caos regnava da settimane: nel Pd e anche nel suo segretario. La fragilità era evidente. Il nervosismo pure.

Dieci giorni fa, il 24 febbraio, Zingaretti aveva fatto trapelare per la prima volta l'intenzione di fare questo passo: presentarsi dimissionario all'Assemblea nazionale del 13-14 marzo. Ispirazione di Goffredo Bettini, dicono nel Pd: lasciare per rilanciarsi, un grande classico della tattica politica. Lunedì 1 marzo, una settimana dopo, nelle relazioni conclusive della Direzione, Zingaretti fa però l'opposto. Dichiara: facciamo un congresso a tesi, ma niente dimissioni, le primarie si faranno nel 2023. Ispirazione di Dario Franceschini, dicono nel Pd.

Oscillazioni che persino in Zingaretti non sono mai stati così rapide, frenetiche. Per non rievocare il «sor Tentenna», soprannome che comprensibilmente detesta, possiamo dire che il segretario Pd sia divenuto in ultimo ormai eracliteo: da Eraclito di Efeso, il filosofo presocratico che diceva impossibile «discendere due volte nello stesso fiume o toccare due volte una sostanza mortale nel medesimo stato». Ecco, anche per il presidente della Regione Lazio risulta ormai difficile alludere due volte allo stesso congresso. Oscillando, appunto, tra Goffredo Bettini e Dario Franceschini (o tra Bettini e Nicola Oddati, se restiamo nella cerchia zingarettiana), tra il congresso e il non congresso, tra le non dimissioni e le dimissioni. Appare difficile, nonostante il gesto di Zingaretti, che nel partito si supererà il livello resa dei conti interna, che nei giorni scorsi è stata appena mascherata da discussione sull’alleanza coi Cinque Stelle. Così, anche se pare improbabile l’apertura, in piena terza ondata, di una vera e propria fase congressuale che durerebbe ben 150 giorni, cinque mesi, (e che comunque nel Pd è durata al minimo 90 giorni, tre mesi) si capisce che nessuno, nel partito, se la senta di escludere alcuna ipotesi circa cià che accadrà. Non se la sentivano prima, figurarsi adesso.

In una situazione già molto pericolante, spicca infatti un elemento comune: il fatto che Zingaretti – sia quello pro congresso che quello contro - fosse «stufo», scocciato di volta in volta per una sfumatura diversa dello stesso problema, «dell’assedio quotidiano», del «tafazzismo», «del fuoco amico», e via dicendo. Proprio per questo, spiegavano anche prima che si realizzasse, non era possibile escludere il passo indietro: perché in effetti il segretario dem non era mai stato, paradossalmente, fragile e in difficoltà come in questa fase. La polemica sulle donne, sull’aver resuscitato il M5S, sull’essersi fatti vampirizzare da Conte, e le critiche per non aver chiesto al vicesegretario Andrea Orlando di dimettersi, gli assalti del cosiddetto partito dei sindaci che, da quello di Bari Antonio Decaro a quello di Firenze Dario Nardella, passando per il primo cittadino di Bergamo Giorgio Gori, l’altra settimana sono tornati a farsi sentire in coro, articolando le medesime critiche con parole diverse e lapide finale: «Se continua così, il Pd si estingue». In ultimo, il proclama della corrente di Lorenzo Guerini e Luca Lotti (Base riformista) circa la necessità avviare un congresso, sotto la minaccia di porre fine altrimenti alla segreteria unitaria, ritirando i propri rappresentanti. È piovuta, sul segretario, persino la questione della collocazione europea dei Cinque Stelle dentro il Pse, nata per l’appunto a Bruxelles: è parsa come una mossa eterodiretta da Roma, mentre è David Sassoli che, in realtà, segue la pratica di avvicinamento da più di un anno, con un occhio di riguardo anche alla propria riconferma a presidente del Parlamento europeo.

Dario Nardella

Talmente stufo di tutto ciò, Zingaretti, che, proprio nel momento in cui si chiudeva la partita dei sottosegretari a fine febbraio, ha toccato quello che, per alcuni osservatori di rango, si profilava come «il punto più basso della sua segreteria» o forse addirittura «l’inizio della fine». Tutto in un dettaglio: il tweet con le lodi a Barbara D’Urso («in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone»), compimento ideale – e tutto sommato coerente - del percorso cominciato con l’attacco via Facebook a Concita de Gregorio, colpevole di radicalscicchismo per aver criticato su Repubblica l’attuale gestione del Pd.

Sono parsi in effetti due segni opposti della stessa fatica, dello stesso nervosismo. In difficoltà, Zingaretti: pur avendo lasciato che si sistemassero in maniera scientifica tutti i complicati pezzi del puzzle del suo partito al governo, in una specie di apoteosi del correntismo che ha voluto ministri i tre capicorrente (Dario Franceschini per Areadem, Lorenzo Guerini per Br, Andrea Orlando per la sinistra), nessun sottosegretariato all’unico dei tre che è anche il suo vice del partito (Orlando) e, più sacrificati di tutti, gli stessi zingarettiani che erano infatti furibondi (l’unica nel sottogoverno è Alessandra Sartore, all’Economia). Secondo un percorso mirabilmente descritto proprio da Decaro: «Il partito è ostaggio delle correnti e le correnti tengono in ostaggio il segretario: gruppi di eletti che si muovono allo scopo di essere rieletti sulla base di un vincolo di fedeltà al loro leader». Una ragnatela.

In difficoltà, il segretario dem, anche sul fronte interno, pur avendo davanti a sé possibili successori, più che acerrimi avversari. Primo fra tutti, Stefano Bonaccini. Il presidente dell’Emilia-Romagna, il più titolato (e citato) da circa un anno per il post-Zingaretti, non pare infatti incline a ingaggiare una qualche battaglia frontale con il segretario che conosce da trent’anni, una guerra di quelle che agitano gli ex renziani. Intendiamoci: il governatore che fermò l’avanzata leghista ambizioni ne ha. È sostenuto da una serie di amministratori locali, a partire proprio da Gori. Sta procedendo, questo sì, a una serie di incontri riservati con pezzi di Pd per costruirsi il famoso consenso «largo» di cui parla anche nelle interviste. Quel che ha in mente è una coalizione che lo appoggi in stile Mario Draghi, con tutti dentro, o, per dire ancora meglio: un unanimismo alla Walter Veltroni. Ma la strada è ancora lunga. Per dirne una: se la sua figura è adatta a incarnare il vento nordista e fare concorrenza alla Lega, c’è però che nei territori a sud della Capitale Bonaccini è visto come una specie di leghista mascherato, ha più di una difficoltà a farsi accettare. Tanto più visto che ormai non passa giorno senza che si trovi dalla stessa parte di Salvini: un giorno per l’apertura serale dei ristoranti, un altro per un sì al vaccino Sputnik, in una serie di presunti «assist» al Carroccio che lasciano indifferente il suo spirito pratico, ma fanno inorridire mezzo partito.

Stefano Bonaccini

Potrebbe Bonaccini diventare un candidato per Base riformista, ma non è semplicissimo. Soprattutto perché vedrebbe accentuarsi il problema che ha tutt’ora in comune con gli ex renziani del Pd: quello di essere visto come il Cavallo di Troia di un ritorno di Matteo Renzi al Nazareno. Spauracchio che gli zingarettiani agitano volentieri ma, più in generale, terrore radicato di tanti elettori del Pd sui social. Nei commenti ai post su Facebook, sono centinaia gli interventi che obiettano infatti una sola cosa: mai con Renzi. Un sospetto di intelligenza con l’ex leader che Guerini e Lotti non riescono a scrollarsi di dosso, a torto o a ragione: neanche con le dichiarazioni antirenziane che il portavoce d’area, Andrea Romano, ha fatto piovere sull’ex premier, così pesanti da far concorrenza a Marco Travaglio.

Nessuno infatti, tranne Zingaretti stesso, era in grado di scuotere l'albero zingarettiano più di tanto. Gli stessi ex renziani, peraltro divisi tra chi ha proprio rotto ogni rapporto con Matteo (Luca Lotti) e chi non l’ha fatto (Andrea Marcucci) non sono compatti al loro interno - nella riunione di martedì scorso c’è chi si è detto contrario al muro contro muro, come Emanuele Fiano, Salvatore Margiotta, Caterina Bini, Enrico Borghi. Nonostante esista un problema reale a spingerli per cambiare gli equilibri: sarà il segretario a stilare le prossime liste elettorali. Renzi lo fece per il voto del 2018, riempiendo Camera e Senato di fedelissimi, come sa bene Zingaretti che non ha mai controllato i gruppi che siedono a Montecitorio e a Palazzo Madama. Se dovesse essere lui, o invece un altro, a fare le prossime liste: sarà quello a determinare la sopravvivenza o meno degli ex renziani (ora sovrarappresentati. Di questo si discute nel Pd, solo di questo.

Nulla, come ha sottolineato anche Zingaretti nel suo post, che fuoriesca dalle logiche interne, dai vincoli di fedeltà, nuovi o vecchi che siano. «Noi oggi siamo fortissimi nel palazzo e deboli nel Paese», ha notato fra l’altro Gianni Cuperlo nella Direzione di lunedì, per poi aggiungere che in sintesi: «Abbiamo pareggiato le elezioni del 2013, perso quelle del 2018, prima ancora avevamo perso quelle del 2008. Per capirci: l’ultima volta che abbiamo vinto alle urne è stato nel 2006. Quindici anni fa. Nonostante ciò, abbiamo governato per quasi undici anni e mezzo dei quindici anni che abbiamo alle spalle. La si può definire una prova di notevole abilità. Ma al contempo può risultare un esercizio di enorme spericolatezza».

È questa fatica che sembra piombata su Zingaretti, in bilico tra l'abilità e la spericolatezza, tra chi (sinistra dem) predica di «rifondare il Pd» e chi (franceschiniani) sollecita a concentrarsi sull’attività di governo, nell’idea che la «vocazione maggioritaria» possa ormai tradursi soltanto in una «vocazione alla coalizione». Un indecisionismo che gli ha impedito di costruire nuovi equilibri, con un coraggio maggiore rispetto a quello necessario a puntellare l’esistente - pratica nella quale invece eccelle. Occasioni mai colte, come ad esempio quella di chiedere un capogruppo di sua fiducia, oppure di raccogliere almeno la proposta di sostituire il capo dei senatori, Andrea Marcucci: una testa che più volte è stata offerta, invano, proprio dallo stesso Lotti. O, appena più indietro, tentennamenti che hanno portato prima ad associarsi all’operazione renziana per far cadere il governo Conte II, per poi anzitempo sfilarsi e finire ad appoggiare l’avvocato del popolo oltre il tempo massimo possibile – fino a latitudini da sindrome di Stoccolma.

Col risultato finale di ritrovarsi criticato da tutti i lati, in una coalizione di governo nella quale il Pd rischia di essere sorpassato dalla Lega quanto ad aderenza alla vincente bandiera di Draghi ma, contemporaneamente, di essere sorpassato dai Cinque Stelle contiani. E, mentre cerca di riportare a casa i fuoriusciti di Leu, comincia ad avere, proprio alla sua sinistra, un fermento che è appena cominciato. Lo ha ben evidenziato l’ex ministro Peppe Provenzano che, lungi dall’essere tornato a rinchiudersi nei suoi studi, sembra volersi occupare di quel lato del campo. C’è «un grande affollamento al centro», ha notato in un tweet, mentre bisognerebbe «ridefinire con forza, intelligenza e relazioni nuove identità e ruolo della sinistra nel XXI secolo». Ah già, la sinistra.