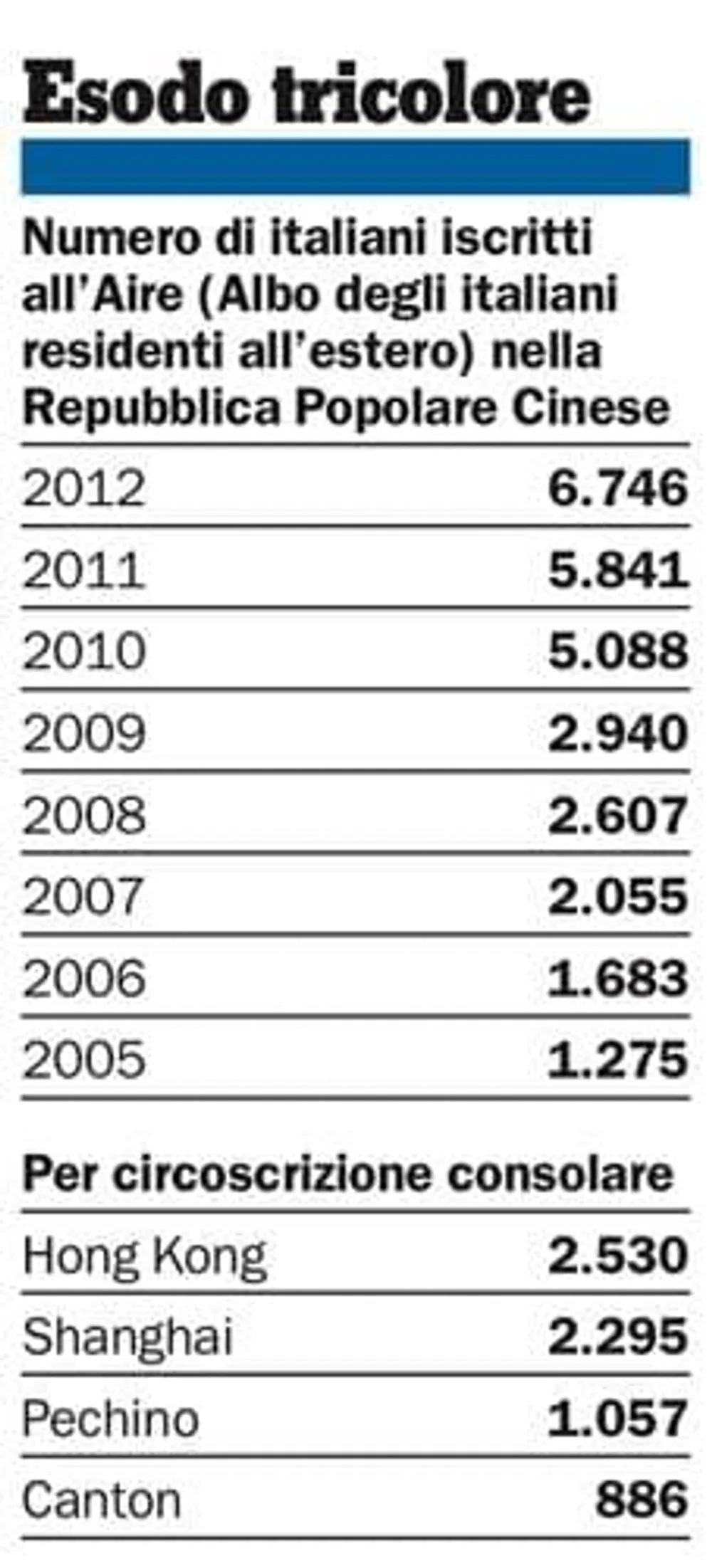

E così a migliaia si sono trasferiti in Cina: soprattutto trenta-quarantenni, single e senza famiglia, ma anche giovani neolaureati, artisti e creativi provenienti per lo più dalle regioni del Nord Italia, Lombardia e Veneto in testa. E si sono riversati nelle metropoli più dinamiche e in fermento: oltre 2.500 nella sola Hong Kong, altri 2.300 a Shanghai, più di un migliaio ancora a Pechino e un numero più o meno analogo a Guangzhou, l’antica Canton di Matteo Ricci, nella provincia del Guangdong, a sud, la “fabbrica del mondo”.

Ora, però, un’indagine elaborata per la Fondazione Migrantes da tre giovani ricercatori - Giovanna Di Vincenzo, Fabio Marcelli e Maria Francesca Staiano - getta finalmente una luce sulla comunità italiana in Cina: “Sulle orme di Marco Polo” si intitola la loro ricerca, appena pubblicata dalla Tau Editrice di Todi, nell’ambito del progetto A.m.i.c.o., analisi della migrazione degli italiani in Cina oggi. Un’analisi condotta su un campione di nostri connazionali stabilitisi in anni recenti tra Hong Kong e Pechino, con interviste e questionari dai risultati sorprendenti.

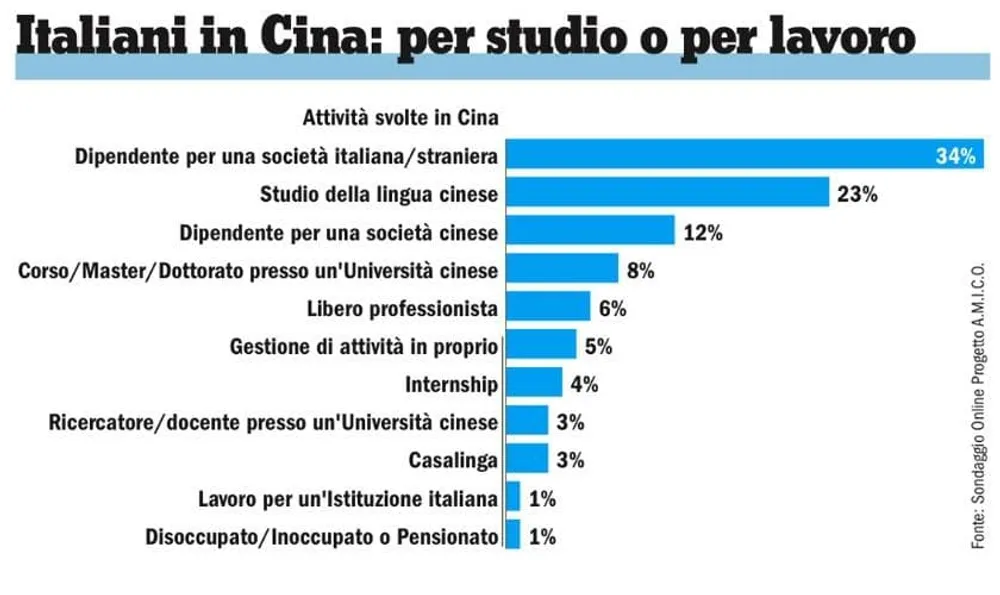

Innanzitutto perché quasi la metà degli intervistati (il 42 per cento) dichiara redditi inferiori ai mille euro al mese, e nel 24 per cento dei casi addirittura ai 500 euro. Poi perché solo un terzo risulta lavorare per società italiane o straniere, e un altro 12 per cento per società cinesi: la maggioranza invece (34 per cento) è in Cina per motivi di studio, ricerca o insegnamento (ma solo il 3 per cento), oppure per uno stage o perché ha un’attività in proprio (11 per cento).

Sono insomma per lo più precari, liberi professionisti e studenti. «La Cina non è più un paese dove andare a cercare fortuna», osserva Giovanna Di Vincenzo, una delle autrici della ricerca: «Ormai ci troviamo di fronte a due tipologie di migrazione: una altamente qualificata, inviata in Cina da società straniere con mansioni manageriali, e retribuzioni superiori ai 3 mila euro. L’altra invece costituita da risorse alla prima esperienza lavorativa o in fase di specializzazione».

Eppure si tratta di giovani che in quasi l’80 per cento dei casi dichiarano di conoscere il cinese almeno ad un livello sufficiente, se non buono (30 per cento) o addirittura ottimo (22 per cento). E che a maggioranza vantano una laurea specialistica, se non anche un master (38 per cento) e un’altra esperienza all’estero (34 per cento), per lo più in Inghilterra. Ma evidentemente la conoscenza della lingua e il titolo di studio non bastano più.

Innanzitutto perché i cinesi sono diventati più selettivi ed esigenti, al punto da introdurre un nuovo visto “per i talenti”: la competizione spinge ormai le autorità a rilasciare la “green card” solo a un ristretto numero di immigrati altamente qualificati. E di conseguenza anche le multinazionali straniere presenti in Cina tendono ad assumere «risorse locali che si sono formate in istituti internazionali anche prestigiosi», come spiega Michael Thorneman, direttore della filiale di Shanghai della Bain & Company; anche perché, aggiunge, «i candidati cinesi, in generale, non solo sono in maggior numero e facili da reperire, ma sono anche più economici rispetto ai corrispettivi stranieri».

Dunque, pur restando nell’immaginario collettivo la terra delle infinite possibilità, la seconda economia del mondo non offre più le opportunità di una volta. Nel giro di soli cinque anni il mercato occupazionale cinese è completamente cambiato, e trovare un impiego oggi per uno straniero è più difficile, complice anche una nuova legge che dalla scorsa estate ha inasprito le sanzioni nei confronti di chi lavora senza permesso (con pene fino a 15 giorni di carcere, e multe salate per i datori di lavoro), consentendo contemporaneamente solo delle forme di part time a chi è provvisto di una formale autorizzazione da parte dell’istituto in cui studia.

A 32 anni, Alice Rossetto anni è quasi una veterana della Cina. Abita a Shanghai dal 2006, dopo una laurea in cinese a Ca’ Foscari e un master in scienze del turismo, ha diretto il Padiglione di Venezia dell’Expo 2010, prima di avviare una propria società di consulenza. «Di opportunità per crescere professionalmente qui ce ne sono ancora, perché ci si trova continuamente in situazioni impreviste, e ci si può far valere», obietta:«Molti però pensano che la Cina sia un paese semplice e che accoglie velocemente: non è così».

Le difficoltà d’inserimento in questi anni sono aumentate, per la volontà delle autorità cinesi di restringere i flussi migratori di arrivo, innalzando il livello di competenze richiesto. «In Cina oggi devi accettare di fare la gavetta, ed essere pronto a rimetterti in gioco con umiltà», continua la giovane imprenditrice: «Ma anche se può capitarti un lavoro inferiore alle aspettative, c’è ancora energia, speranza. Tutti i giorni ti imbatti in persone nuove: è rimasto lo spirito di avventura, anche se si cominciano a vedere tante porte chiuse». Come scrivono i tre ricercatori nella loro indagine sugli epigoni di Marco Polo, la Cina del nuovo millennio rappresenta oggi una meta ideale, dove nonostante la burocrazia, l’inquinamento, le difficoltà e la totale assenza di garanzie contrattuali e sanitarie, viene fornito alle nuove generazioni europee il sogno di una possibilità di sviluppo umano che la vecchia Europa forse non può più offrire.

Questo il sogno. La realtà però è ben più dura. Intanto perché la conoscenza della lingua, se è «un efficace strumento per abbattere il muro comunicativo del primo impatto, non è sufficiente per stabilire una relazione più profonda con la popolazione», come fa notare Marco Tavino, un trevigiano trasferitosi a Shanghai da un paio d’anni dopo la laurea (in cinese, ovvio). E visto che il lavoro in Cina si trova attraverso la rete di relazioni, “guanxi”, come sottolinea l’architetto Francesco Sertoli, è qui che cominciano i problemi. Da quando si è trasferito a Shanghai, nel 2012, questo professionista romano di 50 anni si confronta con le difficoltà nelle relazioni interpersonali, sia lavorative che private. «La realtà cinese non è affatto semplice da decifrare. Ancora più difficile è collaborare con i cinesi», ammette.

Difficile innanzitutto perché il rischio di vedersi soffiare un’idea è sempre dietro l’angolo. L’architetto Sertoli racconta ad esempio che il pericolo di una violazione della proprietà intellettuale ha complicato tutti i progetti in cui a fatica è riuscito a inserirsi. E neppure il continuo richiamo all’esclusività del made in Italy gli ha impedito di dover accettare qualsiasi lavoro, svendendo così la sua professionalità.

È la stessa velocità dei cambiamenti a mettere in difficoltà i nostri expat: resistere a livello professionale da soli diventa difficile, nota ancora Sertoli. In assenza di un sostegno da parte istituzionale, racconta l’architetto romano, «le uniche realtà professionali straniere che hanno successo in Cina sono quelle che hanno alle spalle una grande struttura societaria. Oppure quelle in cui i titolari si leghino ad un coniuge cinese».

Il bilancio di tanti creativi italiani, architetti, designer, fotografi, pubblicitari che la crisi degli ultimi anni ha spinto dall’altra parte del mondo, è altrettanto ambivalente. Le recenti restrizioni nel rilascio dei visti, le crescenti difficoltà nel trovare lavoro, il graduale aumento del costo della vita, l’inquinamento e la scarsa sicurezza alimentare, ma anche un certo atteggiamento discriminatorio nei confronti degli stranieri e le minori opportunità di business, hanno cambiato la percezione che molti dei nostri connazionali hanno oggi della Cina. Per cui i più la ritengono un’esperienza transitoria, prevedendo il rientro entro massimo cinque anni.

C’è anche chi di questo si pente, e riparte. Chiara Bacaloni, a Pechino dal 2008 dopo una laurea all’Orientale di Venezia e un periodo di perfezionamento alla Capital Normal University, ha trovato ben poco ad attenderla a casa, così ha deciso così di tornarsene in Cina. «Qui posso vivere in un contesto internazionale. Ho la percezione di poter sperare in qualcosa di migliore perché le occasioni, sia casuali che basate su merito e capacità, ci sono ancora. Il provincialismo italiano mi mortifica», dice. Per il momento, a 26 anni, fa la cameriera in un ristorante italiano di Pechino: a dispetto di una specializzazione in tibetano, ma in nome di quel sano pragmatismo così diffuso tra i suoi coetanei cinesi, che anche lei ha fatto suo.

«Continuano ad arrivare molti italiani, ma diventa sempre più difficile restare e far fruttare in termini economici l’investimento del progetto di trasferimento», scrivono gli autori della ricerca. Eppure il 51 per cento degli intervistati definisce la sua esperienza “positiva” e un altro 36 per cento addirittura “molto positiva”. Un po’ perché la vita costa ancora decisamente meno che in Italia, e poi perché l’offerta di servizi e attrazioni culturali, le occasioni di incontri e relazioni sociali, oltre alla consapevolezza di vivere in una meritocrazia, contribuiscono a creare un diffuso livello di soddisfazione tra i nostri connazionali in Cina, a dispetto delle minori opportunità di lavoro.

La crisi, però, ha spinto a rimpatriare anche i cinesi delle nostre Chinatown. Questa “diaspora di ritorno” ha reso ulteriormente complicato il mercato del lavoro, anche perché gli immigrati si sono rivelati abilissimi nello sfruttare le loro conoscenze dell’Italia e del gusto italiano, in una competizione senza esclusione di colpi.«I ragazzi cinesi vogliono tutto e subito», osserva la brand manager della Ferrero a Shanghai, Daniela Buzzacci: «Sono abituati ad una velocità artificiale che li sospende dalla realtà dei rapporti umani, facendo venire meno la lealtà verso l’azienda in cui lavorano». Una velocità che -se affascina ancora molti nostri connazionali- si accompagna a un sistema di valori molto diverso dal nostro, fatto di spregiudicatezza e pragmatismo, culto del denaro e consumismo. Valori soltanto apparentemente in conflitto con l’ideologia di Stato perché, come disse una volta il presidente della Banca di sviluppo cinese, Chen Yuan: «Noi siamo il partito comunista, e noi decidiamo che cos’è il comunismo».

Chi si è adeguato a questo tipo di mentalità ha avuto meno difficoltà. Daniele Mattioli per esempio, fotografo umbro trasferitosi nel 2005 dall’Australia a Shanghai, ha lasciato il giornalismo per darsi alla fotografia aziendale. Un cambiamento che ha richiesto una certa capacità di compromesso, perché in Cina, osserva Mattioli, «il fotografo è colui che ti rende bello» e si è portati a «privilegiare l’armonia» con l’abbondante ricorso a Photoshop. Dalla propaganda al digitale, la fotografia in Cina ha in definitiva mantenuto come sua caratteristica intrinseca la manipolazione dell’immagine, come spiega il fotografo, che però sa anche che in Italia non gli sarebbe mai stato possibile esercitare questo mestiere con gli stessi risultati economici.

«Con la crisi è venuta qui moltissima gente non qualificata e un po’ all’avventura, a volte senza sapere neanche l’inglese», commenta Giacomo Gardumi, milanese in Cina da oltre vent’anni, sinologo con una lunga esperienza nel marketing e nella consulenza aziendale, che oggi a Shanghai guida un’agenzia di design specializzata nella progettazione di spazi commerciali ed eventi, la Sina Retail & Image. «Per riuscire in Cina devi conoscere il cinese», continua Gardumi, che è anche autore di due romanzi pubblicati da Marsilio, «oppure avere una competenza forte o un’idea imprenditoriale. Certo è più facile sbarcare il lunario qui che non a Milano, perché il costo della vita può essere molto basso, ma nelle grandi metropoli ormai non si guadagnano più soldi, la competizione è troppo forte. Il mercato si è spostato semmai verso le città di seconda e terza fascia, come Chongqing e Wuhan».

È soprattutto nelle realtà urbane da non oltre quattro milioni di abitanti della Cina più interna che si stanno aprendo nuove opportunità. Con la piccola imprenditoria, ad esempio, fino a poco tempo fa inaccessibile agli stranieri. «Si cominciano a vedere ristoranti italiani anche in provincia, ma visti i limiti dei cinesi nei processi creativi ci sono sicuramente opportunità anche per bravi designer e architetti. L’importante è non venire qui allo sbaraglio, ma con le idee chiare e un’expertise», osserva ancora Gardumi. «I cinesi ammirano la creatività e la competenza italiana, vogliono apprenderla e applicarla in settori che necessitano ancora di sviluppo», gli fa eco il console italiano di Canton, Benedetto Latteri. In un mercato in continua effervescenza come quello cinese si iniziano insomma ad intravedere nuovi spazi in settori di nicchia ad elevata specializzazione: moda, design, architettura, ma anche la conservazione del patrimonio artistico e la sicurezza alimentare.

«La Cina ci ammira per il nostro gusto, per il nostro mangiar sano e per il nostro saper vivere», conclude il console, «non è attratta solo dai prodotti made in Italy, ma da uno stile di vita tutto italiano, che vuole comprendere e mettere in pratica». La Cina non sarà più l’Eldorado di un tempo, ma i cinesi hanno ancora bisogno di noi.