Viaggio all’inferno, da Parigi a Raqqa, capitale dello Stato islamico in Siria. Al marito, che non sa nulla della sua radicalizzazione, racconta una balla: «Vado in Turchia a fare volontariato in un orfanotrofio, porto Hugo con me durante le vacanze scolastiche».

Approdata nella roccaforte del Califfato, però, quasi subito Kasiki si rende conto del terribile errore commesso: la realtà è completamente diversa da quella descritta dai tre reclutatori che l’avevano convinta a partire dialogando tramite Skype: tre ragazzi musulmani conosciuti sul posto di lavoro, poi espatriati in Siria come combattenti stranieri. A Raqqa le donne non possono circolare da sole e senza velo, le scuole sono state chiuse, la violenza e l’orrore sono esperienze quotidiane, i combattenti stranieri si comportano come un esercito di occupazione. Dopo due mesi in balìa dei miliziani dell’Is, la donna riesce ad evadere e raggiunge il confine turco-siriano dopo una fuga rocambolesca, degna di un thriller.

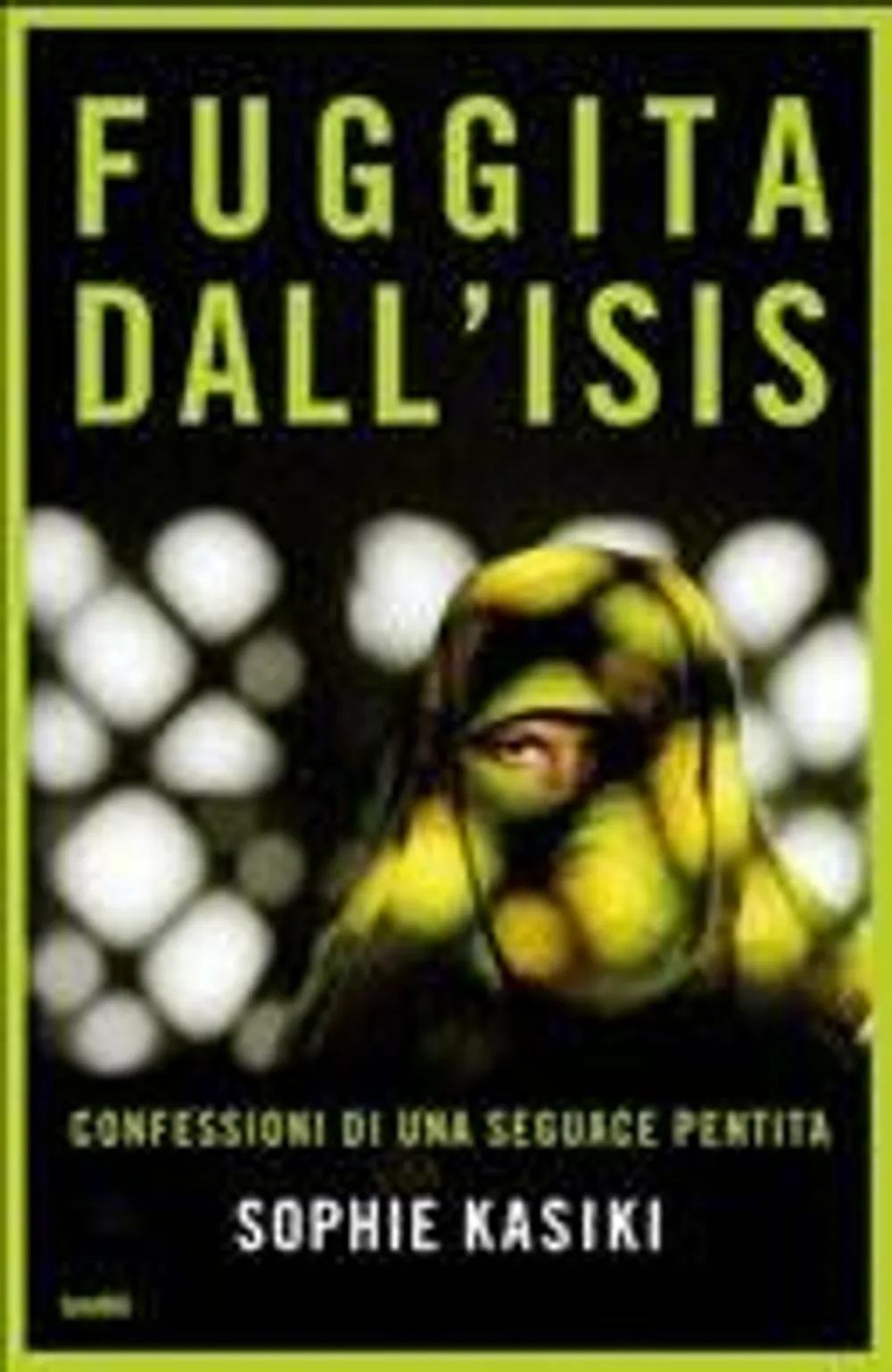

Tornata a casa Sophie Kasiki, che ha scelto questo pseudonimo per proteggere se stessa e la propria famiglia, decide di raccogliere la propria testimonianza nel libro “Fuggita dall’Isis”, realizzato con la scrittrice Pauline Guéna. In Francia il volume sta facendo discutere, in Italia verrà pubblicato il 25 febbraio dall’editore Tre60. «Mi sono convinta a scrivere per evitare che altre persone vengano trascinate in quell’orrore», ha commentato la ex combattente.

La scelta di Sophie, infatti, non è un caso isolato. Nei ranghi dello Stato islamico il numero di jihadisti stranieri continua a lievitare: oggi sono più di 20mila, 4mila dei quali provengono da Paesi occidentali, quasi il doppio rispetto a due anni fa secondo l’ultimo rapporto Icsr, istituto di ricerca indipendente con sede a Londra. Arrivano soprattutto da Francia, Germania, Regno Unito e Belgio, mentre cresce la quota femminile: a dicembre erano 220 le combattenti francesi in Siria e in Iraq, il 35 per cento di tutti i foreign fighters transalpini, mentre nel 2010 erano appena il 10 per cento, secondo il rapporto confidenziale dei servizi segreti francesi citato di recente da radio “France Info”. Quasi tutti gli attentatori del 13 novembre a Parigi si erano addestrati nei campi dell’Is in Siria o in Iraq.

Da una prigione all’altra

A differenza della maggior parte dei jihadisti occidentali, però, Sophie si pente quasi subito, si accorge di essere in trappola, vuole tornare in Francia a tutti i costi. I tre “ragazzi” conosciuti nella banlieue, i suoi reclutatori, diventano i suoi aguzzini, la minacciano di separarla dal figlio, la fanno rinchiudere in una “madafa”, una sorta di pensionato femminile per le donne ribelli e quelle in attesa di marito, dove i mujaheddin parcheggiano le mogli quando vanno in battaglia.

Poi, grazie all’intervento dei ribelli siriani anti-Assad pagati ben 30mila euro dal marito Julien, senza aiuto da parte dei servizi segreti francesi, la donna evade e riesce a raggiungere il confine con la Turchia sulla moto condotta da un ribelle siriano, Malik, con il figlio addormentato in braccio nascosto sotto il niqab, il velo che copre il volto lasciando scoperti gli occhi. «Abbiamo studiato un percorso per evitare i check-point», racconta nel libro la jihadista pentita. In tutto sono otto i posti di blocco tra Raqqa e il confine: Malik può aggirarli tutti tranne uno, che si trova a un passaggio obbligato. È quella la grande incognita del viaggio: «Anche un semplice controllo di routine rivelerebbe che non sono la moglie di Malik - per smascherarmi basterebbe sollevare il velo che nasconde il mio volto, o rivolgendomi una domanda in arabo, lingua che non comprendo. A quel punto per me sarebbe la morte per lapidazione. Per Malik la tortura e la decapitazione. E mio figlio finirebbe in un orfanotrofio gestito dallo Stato islamico».

Ma la guardia si distrae e i tre possono arrivare al confine: il paesaggio desolato, la distesa di filo spinato a perdita d’occhio. La libertà finalmente a portata di mano. «Non scorgo né militari né poliziotti. All’improvviso compaiono altri fuggiaschi, spuntati chissà dove. Decine di persone si lanciano di corsa attraverso questa terra di nessuno. Estraggono delle tenaglie per recidere il fil di ferro», prosegue il racconto: «Oltre il filo spinato c’è un fossato fangoso. Tento di arrampicarmi sul lato opposto della scarpata, ma qualcosa mi tira indietro: il mio niqab si è impigliato nel fil di ferro. Mentre provo a liberare la stoffa vengo spintonata, vado nel panico quando sento il velo scivolarmi via dai capelli, ma pazienza, non c’è nient’altro fa fare: tiro forte, un colpo secco e il velo si strappa, scoprendomi il capo e il volto».

Una volta in Turchia, il personale del consolato francese e due ispettori turchi si occupano del volo per Istanbul e poi per Parigi. Insieme a Sophie ci sono il figlio Hugo e il marito Julien, che è andato a prenderli. Ad aspettarli, all’aeroporto della capitale francese, ci sono tre ufficiali della Direzione generale per la sicurezza interna (Dgsi), che fa capo al ministero dell’Interno transalpino. Le chiedono di seguirli, controllano i documenti del figlio e del marito. Sophie viene trasferita a Levallois-Perret, nella sede della Dgsi, in custodia cautelare.

Le sequestrano il telefono, la giacca, la borsa. La ammanettano in vista dell’interrogatorio, il primo di otto nell’arco di 48 ore: la tempestano di domande su nomi, date, luoghi. Poi, la doccia fredda. «Suo marito ha sporto denuncia per sottrazione di minore da parte di un genitore. Stiamo per condurla davanti al giudice», le comunicano prima di trasferirla nel carcere femminile di Versailles. «Una volta lì, mi sbattono di nuovo in cella, che questa volta è un buco lercio coi muri ricoperti di vomito e merda secca. Il tanfo mi mozza il respiro, ma cerco di relativizzare. Soltanto quattro giorni fa scappavo da una prigione a Raqqa. In fondo ne ho viste di peggio», racconta.

Il magistrato, una donna, la interroga, poi emette la sentenza: Sophie viene condannata a scontare nel penitenziario di Versailles un periodo di detenzione non superiore ai quattro mesi. Lei scoppia a piangere, convinta che l’avrebbero fatta uscire. Eppure il tema dei foreign fighters tiene banco ogni giorno sui giornali e in tv, così come è noto che Saïd e Cherif Kouachi, i fratelli killer di “Charlie Hebdo”, si erano addestrati in Yemen. Ma è come se Sophie vivesse in una bolla.

«Sono stata plagiata e attirata in un altro Paese, ho subìto abusi, sono riuscita a mettermi in salvo e adesso questa gente vuole davvero sbattermi dietro le sbarre?», impreca. Dopo due mesi, a giugno, viene scarcerata e può riabbracciare marito e figlio. Una volta libera, il pensiero torna al momento in cui tutto ebbe inizio, ai tre “ragazzi” che l’avevano convinta a raggiungerli. «Sono venuta a sapere che Idriss e Mohammed erano morti in combattimento. Le famiglie hanno ricevuto una lettera con le loro ultime volontà. Di Souleymane, invece, a oggi non si hanno notizie».