Non stiamo parlando dei giovanotti in bermuda che tutti chiamano startupper. No, parliamo di prof incanutiti con una solida carriera accademica, che nessuno di loro ha intenzione di mollare per un posto al Nasdaq. Ma che, anche, hanno registrato senza traumi il nuovo vento che si infila tra le vecchie mura degli atenei.

Un vento che spira da ovest, un modello di accademia tutto americano - benedetto dalla bibbia della ricerca mondiale “Science” in un numero ad hoc - , per il quale non basta più essere bravi e pubblicare su riviste importanti, ma bisogna saper trasformare le idee in dollari. È stata battezzata la “terza missione” dell’università, che la vuole imprenditoriale e imprenditrice di sé stessa.

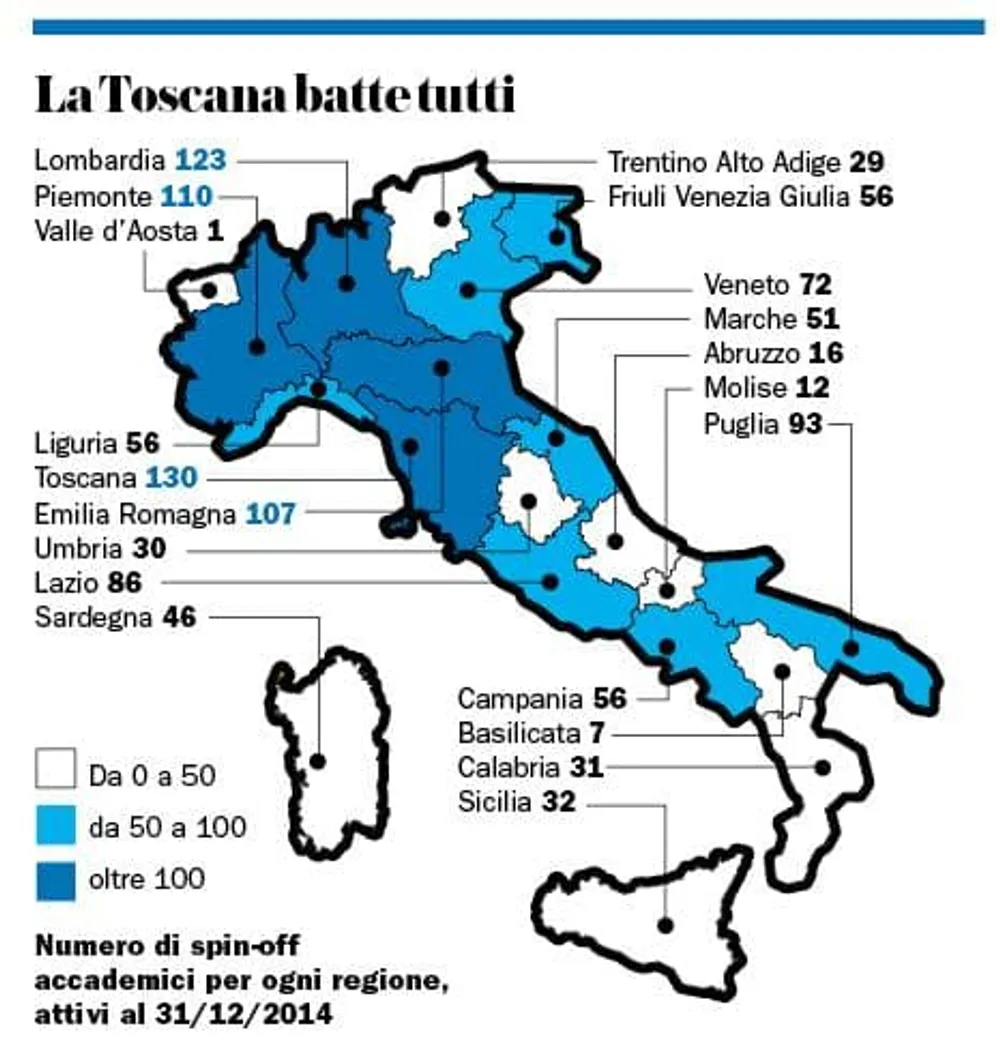

Fantascienza nei nostri corridoi scrostati? Dove si aggirano docenti spesso anzianotti e sempre senza un soldo? Non proprio. Perché se è vero che l’onda dei professori-imprenditori non è ancora main stream come è nella grandi università americane, è anche vero che nei 1.144 spin-off accademici attualmente attivi a guidare il gioco non sono solo i trentenni ricercatori visionari, ma anche i docenti. Perché hanno avuto le idee e fatto gli studi per trasformarle in brevetti. E perché sempre più spesso sono loro – gli ordinari, i cattedratici, i baroni – a metterci la faccia (e a volte i capitali).

Sono soprattutto uomini (il 79 per cento), informatici, biotecnologi e ingegneri. Non rinunciano al posto fisso in ateneo, ma nemmeno vogliono restare senza un piede nel futuro. Sono stufi di sentirsi paragonati a incongrui Tartufi molieriani. Di vedere i giovani migliori partire per chissà dove, quando non appassire.

Così combattono con la burocrazia la mattina e con le banche il pomeriggio. Sanno che “impresa” è il mantra del momento. Non è che tutti ne siano entusiasti, e nemmeno potenzialmente capaci. Ma al rettore piace e agli alunni pure: perché significa novità, idee, soldi, e quindi potenziali assunzioni. La rivoluzione è iniziata. Da Padova a Roma, da Salerno a Udine, ecco cosa raccontano i protagonisti.

IL DIBATTITO NEI COMMENTI

PUNTO SU DI ME E VINCO

Il suo è forse il sogno imprenditorial-accademico par excellence. Francesco Curcio è ordinario di Patologia Generale a Udine. Da ricercatore ha frequentato l’età dell’oro della Silicon Valley. Tornato in Friuli, ha fondato nel 2000 uno dei primi pionieristici spin-off d’Italia. «È stato necessario, per trovare i fondi che servivano a sviluppare il nostro prototipo», dice: «Non sarebbe stato possibile solo con l’università». Nasce allora VivaBioCell: tecnologie per le colture cellulari. Le staminali, spiega Curcio: «Sono strumenti terapeutici importanti ma poco sfruttati».

[[ge:rep-locali:espresso:285161096]]

Ora promette di cambiare le cose, imponendo standard stringenti. «Trovare i primi 250 mila euro è stato relativamente facile», racconta il prof: «Abbiamo vinto premi, investito i nostri risparmi». I risparmi? «Per forza: se non rischi in prima persona come puoi chiedere fiducia agli altri?». Più difficile il “secondo round” di finanziamenti: quattro milioni di euro per i test e per rendere solida l’azienda.

«Convincere gli investitori italiani è stato un incubo. Non dovevo tanto spiegare l’idea, quanto dimostrare i possibili guadagni, che si innestavano però su settori medici che loro non conoscevano affatto». È riuscito lo stesso. Fino a vendere pochi mesi fa la società a una multinazionale quotata in borsa, per circa 60 milioni di euro. «Il laboratorio resterà a Udine. Diamo lavoro a 14 persone. E adesso potrò occuparmi della tecnica. Evitare la ricerca ossessiva di fondi».

IL BREVETTO È MIO E ME LO GESTISCO IO

Anche Mauro Magnani ha appena chiuso un suo big-deal. Il 20 luglio una compagnia americana ha comprato l’esclusiva di alcuni prodotti di Diatheva, uno spin off dell’università di Urbino che sviluppa anticorpi molecolari. Dalla cattedra di Biochimica, oltre a Diatheva, Magnani ha fondato nel 2009 “Erydel”. «Avevamo ceduto il brevetto a un’azienda del territorio», racconta: «Ma lo teneva fermo. Così dopo un paio d’anni me lo sono ripreso, e ho avviato la seconda start up. Essere noi alla guida ci ha portato a scoperte e applicazioni che altrimenti non avremmo visto».

Il nucleo di Erydel è una tecnologia che permette di somministrare farmaci attraverso i globuli rossi, manipolati per diventare vettori di principi attivi e reimmessi nel corpo. «Abbiamo da poco ottenuto 29 milioni di euro per la fase finale della sperimentazione su bambini che soffrono di atassia telangiectasia, una malattia rara per la quale abbiamo già condotto uno studio clinico in Italia».

Ora saranno coinvolti bimbi e medici (neurologi, pediatri, biochimici e tecnici) dal Giappone alla Tunisia, al Sud America. «È un grande risultato. Io penso di essere pagato anche per questo», dice: «Ma l’università sembra aver paura di perdere il controllo. Impone regole capziose. Per paura del conflitto d’interessi blocca le nomine a chi come me è ultra-produttivo nella ricerca ma fa anche impresa. E non conosce il mercato».

IN ASCENSORE, NON IN CARRIERA

È stata l’università invece a sostenere, attraverso il proprio “incubatore di imprese”, un altro progetto. «Lei sa come avvengono di solito le verifiche sulle funi degli ascensori? Provocando vibrazioni con un pezzetto di legno. Io sono un ingegnere e ho scommesso che si poteva fare di meglio». Così Aldo Canova, 48 anni, professore di ingegneria industriale al Politecnico di Torino, ha creato nel 2007 “Amc”, una società che produce strumenti per il controllo magneto-induttivo dei cavi metallici. «Le tecnica esisteva da tempo per le funivie, ma nessuno aveva pensato a portarla in condominio». Lo ha fatto lui, colmando così un bisogno di mercato: da vero imprenditore, più che da astratto scienziato.

INFOGRAFICA Tutti i numeri degli spin-off

Amc fattura 600mila euro l’anno. «Possiamo crescere ancora. Oggi forniamo controlli a 50mila ascensori. Ma ce ne sono un milione in Italia». Terreno di conquista che lascia ai giovani. Da quando l’azienda si è ingrandita, lui si è messo in seconda fila: presidente onorario. «Fino a un anno fa però facevo tutto. Tutto quello che un professore proprio non pensa di dover fare, né dover sopportare: dall’ansia che ti prende quando aspetti un ordine alla noia di dover compilare fatture in excel. È stato il Politecnico a convincermi ad andare avanti». Anche se nel mondo dei prof ordini e fatture non sono una priorità, e l’ingegner Canova ha dovuto rinunciare un po’ alla carriera accademica. «Fra la cattedra, la ditta e i bambini, ho avuto meno tempo per le pubblicazioni». Resta il dubbio: se fare impresa è la terza missione dell’università, perché l’Accademia non cambia le sue regole?

IL SUCCESSO DEL DRAGONE

Non ha rinunciato invece neanche a un minuto del suo curriculum scientifico Roberto Todeschini, ordinario di Chimica alla Bicocca di Milano. Il suo nome è legato ai descrittori molecolari, ovvero alle rappresentazioni matematiche delle molecole. «Nel 1997 la casa editrice Wiley mi chiese di elaborare l’enciclopedia dei descrittori. Ci lavorai per tre anni con Viviana Consonni, una mia ricercatrice». Il risultato fu un manuale diventato il punto di riferimento globale, con oltre 2.800 citazioni.

Bello, e un accademico doc si sarebbe fermato qui, lustrandosi il pelo con le migliaia di menzioni. Ma Todeschini ci ha visto un’opportunità nuova: scrivere un software che riuscisse a produrre il calcolo di tutti i descrittori. E lo ha fatto. Si chiama “Dragon”, un sistema informatico che serve a rappresentare le molecole in numeri ed è strumento principe, oggi, di molta ricerca farmacologica.

«Abbiamo pubblicato online, gratuitamente, la nostra versione. Una società esterna ha prodotto invece con la nostra consulenza il software che viene venduto». Ed è usato da centinaia di industrie chimiche e agenzie ambientali nel mondo. Intanto Wiley ha chiesto una nuova edizione del manuale: «Ci siamo rimessi al lavoro. E pubblicato altre 1.200 pagine».

UN FUTURO PER I GIOVANI

Laura Mazzanti insegna scienze alimentari al politecnico delle Marche dal 1973. «In tutti questi anni mai, mai avrei immaginato di mettermi ad aprire un’impresa». Però la sua Biomedfood, ha appena compiuto un anno. È sua, in realtà, solo al cinque per cento: il resto del capitale è diviso fra sei giovani ricercatrici. Tutte donne. «L’ho fatto per loro», spiega la prof: «A me mancano tre anni alla pensione. Come sarebbero andate avanti le ragazze? L’università non assume, e io, che ho sempre vinto premi di ricerca e borse di studio per garantire contratti, non riuscivo più a trovare niente». Quindi l’idea: l’azienda. Che produce cibi funzionali (oli arricchiti di amminoacidi, spumanti senza zucchero per i diabetici) e propone corsi nelle scuole.

Dare un futuro ai migliori è stata la motivazione anche di Marco Valenti, professore di archeologia medioevale all’Università di Siena e presidente di Archèotipo, una società che si occupa di innovazione e valorizzazione degli scavi. Con cui ha ricostruito un villaggio carolingio a Poggibonsi. Un fatturato piccolo, ma in crescita. «Grazie alla srl sei miei laureati stanno svolgendo un lavoro per il quale hanno studiato e si sono qualificati», racconta Valenti: «In condizioni diverse, forse, avrebbero portato nuove energie al corpo accademico. Ma oggi l’unica strada è questa».

È possibile quindi per tutti, i docenti, avventurarsi sul mercato? «Potenzialmente sì», sostiene Roberto Parente, professore e imprenditore seriale (ha avviato cinque spin-off) di Salerno: «Concentrandosi però su competenze e brevetti, più che a vendere servizi».

Non è scontato. «Un buon professore deve saper insegnare e fare ricerca. Il resto è extra», commenta Maurizio Sobrero da Bologna. E in molti già sottolineano i difetti italici dell’onda innovativa: pochi manager coinvolti nella gestione, piccoli capitali, mini-dimensioni. Infine, troppa dipendenza dalla cattedra: «Gli spin-off saranno sempre più di chi punta tutto sul progetto, di chi si gioca la vita su quello», conclude Andrea Piccaluga dell’università Sant’Anna: «E non di chi cerca di fare due mestieri allo stesso tempo».

I dati delle infografiche arrivano da:

Fifteen Years of Academic Entrepreneurship in Italy: Evidence from the Taste Project

Relazioni 2013 e 2014 di Netval, associazione che raccoglie università e centri di ricerca in Italia per la valorizzazione delle start up

Quali sono gli ostacoli all'innovazione? Credete che la "terza missione" faccia bene all'università? Avete avuto esperienze con spin-off accademici e professori leader di ricerca e aziende?

Il dibattito de "l'Espresso" prosegue nei commenti: dite le vostra